回复: [29/12/2008]2008,我听过……

(2008-09-0) 我的排行榜(第九周:2008年2月25日-2008年3月2日)

1、李泰祥:山谷

《云在头上飞》

2、张岭:我有钱

《女人的歌》

3、李志:被禁忌的游戏

《被禁忌的游戏》

4、曹卉娟:有一天

《玻璃杯》

5、黄鑫:啄木鸟

《我的另一半》

(2008-09-1)

作曲:李泰祥

专辑:《云在头上飞》

推荐曲目:《山谷》

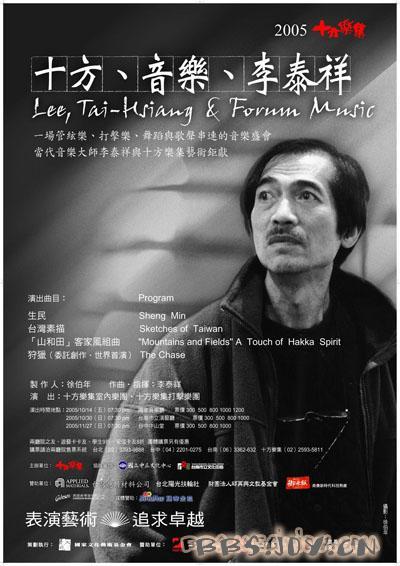

迟疑了很久,要不要写下这个人的名字:李泰祥,我心目中一直敬重的大师。即使把他放在这个榜全年的首位,让他去和一群流行歌手作比本身就显得有点不伦不类。在主流流行音乐圈看来,李泰祥的音乐曲高和寡;而在古典音乐圈看来,李泰祥是个倒向流行的投机分子。然而无论你以何等的眼光去审视这位执拗的汉子,都请不要忘记,他曾为所有漂泊者奉献出永恒漂泊的旋律——《橄榄树》。

《云在头上飞》是李泰祥距离今天最近的一张专辑,并很有可能是他最后一张个人作品专辑。他同帕金森氏症斗争已逾十年,近两年病情有不断恶化的趋势。尽管如此,他仍然在与生命赛跑,和两岸三地的其他三位音乐家一起,主编并推出了《中国交响世纪》的宏伟巨制,这是一套对华夏各民族民间音乐作品的交响化工程,至此,那些嘲笑他“投机”的言论尽可休矣,李泰祥以病弱之躯完成了一个中国音乐人对民族文化最为博大严谨的注解,是多少空谈家和自视甚高的人所无法望其项背的。

这张专辑从听觉上来说,可能并不如《欢颜》时期的李泰祥作品那么悦耳与流畅,特别是他自己演唱的部分,显得较为粗糙,但却充满了原始的张力,整张唱片带给人的意象如“云门舞集”的表演,每个音符都有着脉搏,每一个小节都拥有肌肉的线条,每一首歌都像是一出舞剧中的一个乐章。你能感觉到李泰祥力图在这张专辑中做更多音乐上的探索,“我能走多远?我还能走多远?”仿佛成了他毕生在音乐上不变的自我诘问。出身于原住民家庭的他,在这张专辑中努力去呐喊出阿美族最自然朴实的声音,唱出滚滚如潮的云海,唱出一轮清朗的月,更唱出一个游子归乡的情怀。

李泰祥的音乐是诗化了的音乐,不仅仅是因为他音乐的载体大多以交响乐这样的形式,还在于他对各类音乐元素的兼容并蓄,这其中有早期的民谣、本土(闽南)音乐、山地(阿美族)音乐甚至德彪西的印象派音乐,他能融于一身却毫无做作;还有他对歌词的意境把握,三毛的自我放逐、戴望舒的湿沥雨巷,让他的作品充满了浓浓的书卷气,加上从来不会对流行妥协的旋律,让他写的歌仿佛近在咫尺,又好像于千里之外。

当然,还有他开掘出来的那些好声音,齐豫、潘越云、许景淳……其中成就最大的当属齐豫,这个李泰祥的最佳诠释者,用她的空灵,她的寂寞,她的忧伤,轻易地击穿你心头最柔弱的那道阀门。有人说,李泰祥是齐豫的魂魄,齐豫传之于世的最杰出作品,基本上都出自李泰祥之手。

说到齐豫,最近她和弟弟齐秦开始举行《天使与狼》的巡回演唱会,上周刚刚在上海举行,后面还有北京等一些城市。她虽然在某场演出中特意为恩师留了座位,可李泰祥却只能坐在轮椅上,连走几步路上台都办不到。让人不禁感叹这不是一个大师云集的时代,而是一个大师远去的时代。

这张图作者是转激动的原图,呵呵,现在又被我转回来了,这充分体现了资源共享的精神