回复: [29/12/2008]2008,我听过……

(2008-03-2)

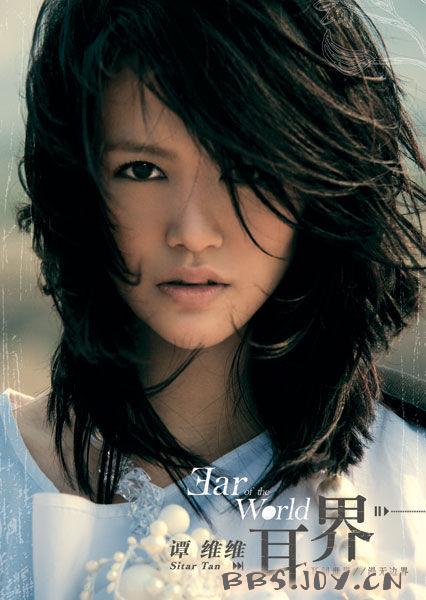

歌手:谭维维

专辑:《耳界》

推荐歌曲:《传说》、《不穿高跟鞋》

2006年超级女声亚军,倘若当年按唱功排个名次,谭维维拿第二,没人敢称第一。

然而秀场的冠军,从来就不是为唱功准备的。

2006年的超女除了毅然决然跳槽华谊的尚雯婕,几乎全部砸在了天娱的手里成了“积压艺人”,没有一个当年能交出一份还算对得起“歌手”身份的成绩单。按说,冠军跑了,亚军在公司的地位应该自然上位,可惜“一姐”只有一个,那就是2005年的冠军李宇春,李大概对什么“一姐”头衔并不感兴趣,但客观上她是天娱最大的印钞机,公司没有理由不向她投注最大的资源,除此之外一切人都靠边站。这两年谭维维在各媒体的出镜率甚至还不如比赛名次排在自己后面唱歌永远莫名其妙的厉娜。这就是秀场的世态炎凉,靠唱功吃饭的永远打不过靠脸吃饭的,不管那脸是迷人、惊人还是吓人。

尽管如此,经过两年的等待,谭维维终于发行了第一张完全属于自己的个人专辑。或许很多人怀疑步酷的制作能力,但平心而论这张专辑在制作上还是很用心的。选曲上绝大多数作品都可以划入“好歌”的行列,谭维维的唱将本色也通过这些歌体现得很充分。但我在听的时候总有一个奇怪的感觉,就是觉得某首歌假如是另外一个歌手来唱那效果可能会更好。大家不妨顺着我的思路想象一下:

《钢琴》——那英,那种带有磁性的娓娓细诉,对照《一万一千公里》;

《雪落下的声音》——王菲,不带一丝烟火气;

《做错》——更适合男歌手来释放粗糙的心痛,比如杨宗纬;

《也许也许》——忐忑而迷离的情绪,莫文蔚;

《达子的春天》——清亮、欢快、年轻,张韶涵;

……

这些歌手中的多数从音域上来说无法企及谭维维,从对不同类型歌曲的驾驭上来说也不如谭维维“全能”,但他们却都有流行歌手至关重要的素质,那就是音质上的“特点”,或者叫“辨识度”。我这里并不是说谭维维对这张专辑的曲目不够投入或者演绎的不到位,而是觉得这些歌大多数并不能很好体现出谭维维的特点和优势。只有一首歌除外,那就是《传说》,空旷嘹亮,如神鹰傲视大地,真是让人听过神清气爽,谭维维自己也唱得很痛快。这首歌那英唱不了,王菲唱不了,莫文蔚更唱不了。

谭维维的问题在于她太“专业”。四川音乐学院声乐系的高才生,基本功扎实,受过若干年严格、系统而精准的训练。但和很多和她经历类似的歌手一样,这种学院派的教育一方面使得她有能力挑战高难度的声乐作品,但另一方面却局限了她对自身声音特点的定位和挖掘。举个不那么恰当的例子,中国著名的声乐教育家金铁霖先生,他的门下诞生了很多赫赫有名的“民族唱法”女歌手,哪个拿出来无不名震九州技惊四座,但你如果听多了的话却觉得总有“千人一面”之嫌。

谭维维现在的特点我觉得可供类比的歌手是谭晶,即跨“民族、美声、通俗”的超能女歌手,但谭晶的成功之路并不是人人所能复制的(谭现在是总政歌舞团的“青年歌唱家”,在维也纳开过音乐会,并没有走那种公司体制下发片歌手的路)。如果谭维维还想在商业流行的圈子里面走得更远的话,她就得尝试着摒弃一些程式化的痕迹,多去接触和学习更丰富的流行音乐类型。但我觉得对她来说更好更适合她的还是像朱哲琴那样走“世界音乐”的路,还有就是她始终都未放弃的音乐剧事业,这两种类型的音乐虽然市场相对小,但走的是高端精品路线,特别是当谭维维已经有了名气之后,短期内别的寻常流行歌手很难取代她的位置,留给她自己的艺术发展空间也会更大。