回复: [29/12/2008]2008,我听过……

(2008-06-3*)

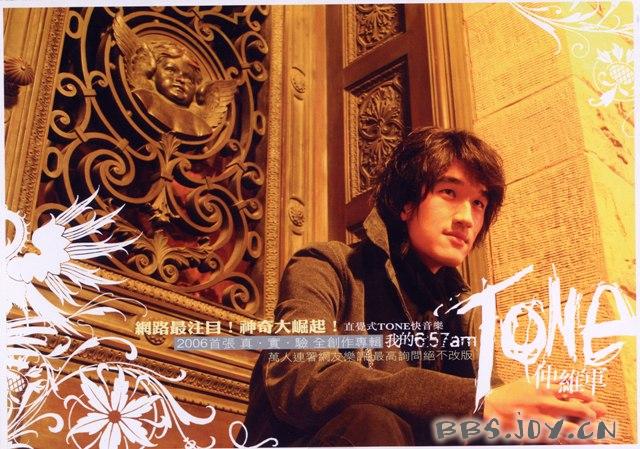

歌手:仲维军

专辑:《我的6:57am》

如果您偏好周杰伦那口,不妨一听,但我劝您还是去听周杰伦。

仲维军身高不低——一米八五(号称),仲维军是个ABC,仲维军来自于旧金山,仲维军当过篮球教练,仲维军在大学主修的是电机专业……

但或许他真正值得关注的身份是——“全球华人新秀大赛”新浪网歌唱比赛第一名。

一个靠网络成名的歌手,他的部落格很火,他的支持者很多,至于他为什么这么火,仅从他的音乐来判断,我觉得有些莫名。或许这种“从群众中来,到群众中去”的路线深得草根情节浓重的网友青睐,大家总是喜欢鼓励那些看起来如自己一样平凡、却怀揣音乐梦想的朋友,这类朋友最好不要太帅,要有才却不能太有才,会创作却别玩儿高雅,歌曲一定要朗朗上口,有那么点点个性却千万别清高……如此的网络中庸之道刻意把握是无从下手的,因为网友的心绪谁也拿不准,守株待兔反倒是上策,说不定哪天突然感动了谁,网络的倍增效应便如黄河决堤一发不可收拾,火了。

当然,在这里说仲维军受人关注纯粹靠运气是不公平的,他的音乐自有其可爱之处。唱片公司的文案里,说他是“直觉系歌手”,也就是“看到什么就写,听到什么就讲,想到什么就唱”的歌手,因此“让你从一个全新的角度切入这个早已百无聊赖的世界”,他的音乐直白确实不假,但无论从内容、传达的概念上来说都匮乏新意,更遑论音乐形式上的老套,连宣传企划的吹牛都没创意。

我觉得比较好玩的是仲维军的“Street Team”,这群人不同于传统意义上的歌迷,而更像是歌手的工作伙伴,因为欣赏这个人而奉献出自己的专业才干,这群人中有导演、广告策划、造型设计师等等,他们或者依靠网络、或者靠该歌手的交友圈而结识,在原本无公司背景、无商业利益输送的前提下全方位地打造出一个具备发片条件的歌手,再借助互联网资源让其扬名、引起唱片公司注意,成功地进入唱片工业的链条。“Street Team”模式目前并非主流,对唱片业今后的影响也尚待评估,但作为一种现象,它的出现远比某个歌手成名来得意义深远。互联网对如今流行音乐的发展之影响甚巨,较之以往,它将音乐的演唱者和创作者门槛都大为降低,同时使得音乐资源的获取难易门槛也大为降低,现如今,连极具专业分工色彩、流程复杂的制作环节门槛也被降了下来,有朝一日,或许只需要极低的成本,我们就可以在互联网上完成一张唱片的全部制作发行过程,这不啻为一场革命。