回复:

乾隆大展厅中有宫廷画师巨幅手卷《乾隆南巡图》《乾隆八十寿宴图》,空前绝后的排场里比《康熙南巡图》《康熙六十寿宴图》有过之而无不及。皇家艺术馆用一个很长的玻璃柜只能展示画面的一小部分,还有很多内容卷在头和尾不能展开。也许艺术馆可以用一个大展厅,把画卷拉开呈现在四面墙上,把灯光打在墙上,房间中间还可以展览其他作品。

这个持续一百三十三年的盛世中,弘历是我不太喜欢的一个皇帝。他的书法中透出纸面的是飞扬跋扈映衬其好大喜功的性格。弘历大约想一心一意模仿他那个雄才大略的爷爷,可惜除了排场,他似乎并没有能够理解他的爷爷的真传。一幅作于1761年的《万国来朝》的宫廷画上各国使者等在宫殿外面朝拜皇帝,画面上飘扬着英吉利、法兰西、小西洋、大西洋的旗帜候在宫门外, 有些自欺欺人, 乾隆在上面还有御题。英国的第一个使臣麦卡特尼是1792年才到中国访问,关于叩拜的礼节有过很大争执,也并非进贡朝拜。

一幅雍正和乾隆在一起的《暮春图》很独特,看着象文人画,却是意大利画家郎世宁(Giuseppe Castiglione) 的作品。也许是看到他父亲为澄清“谋权篡位”的问题而伤透脑筋,这幅画用一支花从雍正的手中传递到弘历的手中,多少象征了权力的正溯,放出清晰的政治信号。弘历也在画上提了一首诗,“写真世宁擅,绘我少年时,入室憣然者,不知此是谁。”另外一幅郎世宁的画引起我的好奇,是乾隆年轻时在热河打猎的图画,他手上不是一只箭,而是一把火枪。他可能做梦也想不到,一百年后洋人抗着几千条这样的枪就把他的国家打得几乎年年割地赔款。

从郎世宁为乾隆作画数量之多,足见弘历和这个意大利画家的亲密关系。

暮春图

乾隆的母亲

弘历在芭蕉叶上练习书法

赏画

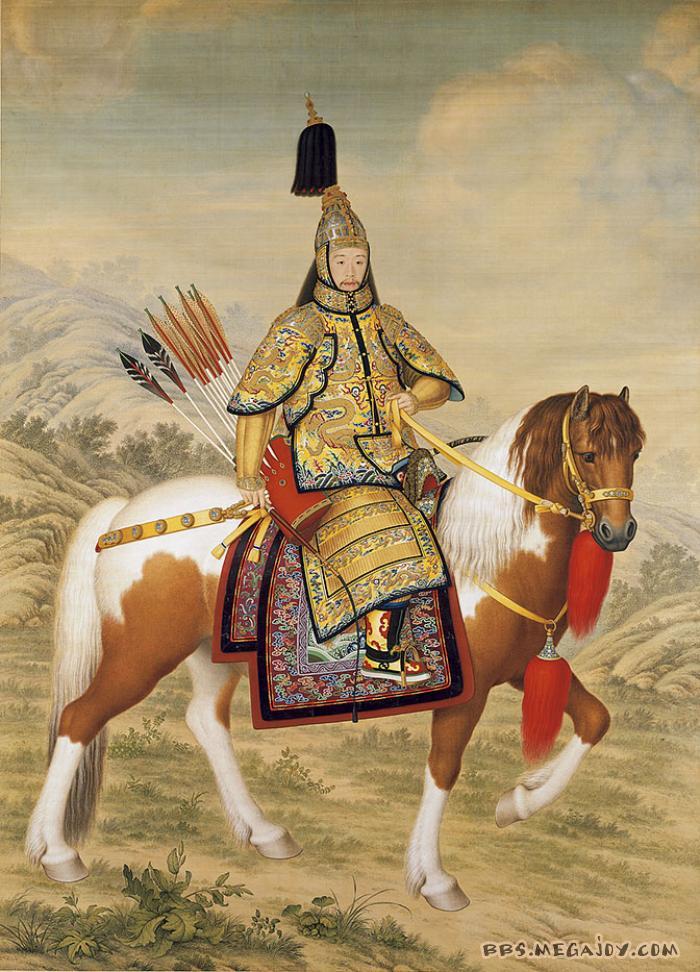

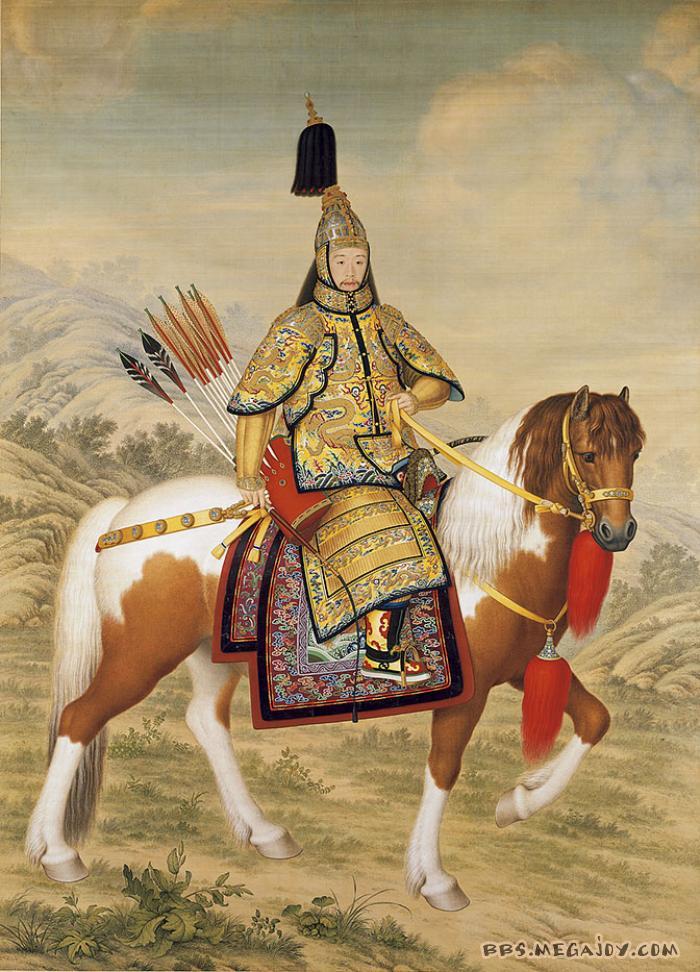

这张乾隆骑马的画像怎么看都觉得眼熟,想起了在马德里的PRADO博物馆看到的意大利大画家提香的作品《查理五世》。这幅画也是郎世宁所做,提香在意大利画坛泰山北斗的地位应该多少给他一些影响。

欧洲文化“盛世华章”给我更大的惊讶却是前清时期欧洲在中国的影子。多年来我一直觉得因为和欧洲接触非常少,所以我们不知道外面有个不同的世界。直到晚清突然有一天发现一群欧洲人持枪荷弹出现在家门口,仓惶间有了三千年未遇之大变局。

康雍乾的书房彻底改变我的观感。

从利玛窦(1552—1610)进入中国,到乾隆年间已有四百多名耶稣会士在华工作过。1692年康熙帝曾经正式敕准可以传教;估计1705年中国至多有三十万天主教徒。不少耶稣会的传教士进入了清朝的宫廷内供职,将油画技艺、天文、地理、数学、科学知识传到中国,并和前清帝王有近距离频繁接触。德国人汤若望(Johann Adam Schall von Bell)曾经掌钦天监信印,比利时人南怀仁(Ferdinand VERBIEST)设计了北京天文台,郎世宁曾担任内务府造办处主管,设计修建圆明圆。 康熙的一个地球仪上根据太阳的纬度变化标注着中国的节气,南怀仁绘制的一幅《坤舆全图》和今天的世界地图大致没有太大的区别。此外,法国传教士王致诚(Jean Denis Attiret,1702-1768年)、波希米亚传教士艾启蒙(Ignatius Sickltart,1708-1780年)和另一位意大利传教士潘廷章(Joseph Panzi)都在朝廷供职。

我想再雄才大略的君王也无法想象仅仅才一百年之后,这个最富庶强大的帝国会先被欧洲人击败,而后被欧洲人的学生日本人击败,在大部分十九二十世纪沦为世界上最贫穷落后的国家之一。这超越了任何人的预言能力。

看到满眼的钟表、地球仪、火枪和世界地图早在十七世纪就呈现给了中国的皇帝,而康熙一百多年以后,中国的史书才称林则徐成为睁眼看世界的第一人,不知道这一百多年间我们的眼睛都在看什么。可能我们的君王虽然很早就看到欧洲的技术文化,不知道是不是他们当时觉得,这些不适合中国的国情。

April

April