盛世华章--中国:三代帝王1662-1795(22P)

盛世华章--中国:三代帝王1662-1795伦敦皇家艺术馆就象哈里波特搭车去魔法学校的金斯克罗斯车站9--3/4站台,走入博物馆的感觉就如走入三个中国帝王的书房。

“盛世华章”是故宫博物院到伦敦皇家艺术馆来展览的主题,英文叫“中国:三代帝王1662-1795”。虽然中央电视台清宫戏如一车一车的垃圾倒在中国观众面前造成多年视觉损伤,整个下午我在皇家艺术馆象梦游,用震撼来形容还是有点轻描淡写。

大多数英国人包括欧洲大陆的人所了解的中国文化,大约就是唐人街上中餐馆里老移民的锅碗瓢盆坛坛罐罐和门口的财神菩萨。而英国汉学家如史景迁等对中国文化传统举手投足的会意,却是大多数受过高等教育的中国人只有仰望的份。“盛世华章”的主题设计和展品选择展示英国汉学家的功底。

皇家艺术馆在匹卡迪里大街的贝林顿大楼中,老远就看见了大楼上挂着一幅巨大的中国画上写着“盛世华章”的展览主题,在伦敦满大街巴洛克罗和哥特式风格的老建筑群中看到熟悉的山涧溪水怪石青松的水墨画,脚步都显得有点飘。只是那石头上怎么歇着一只白色的鹰,睁着磷磷的眼睛?

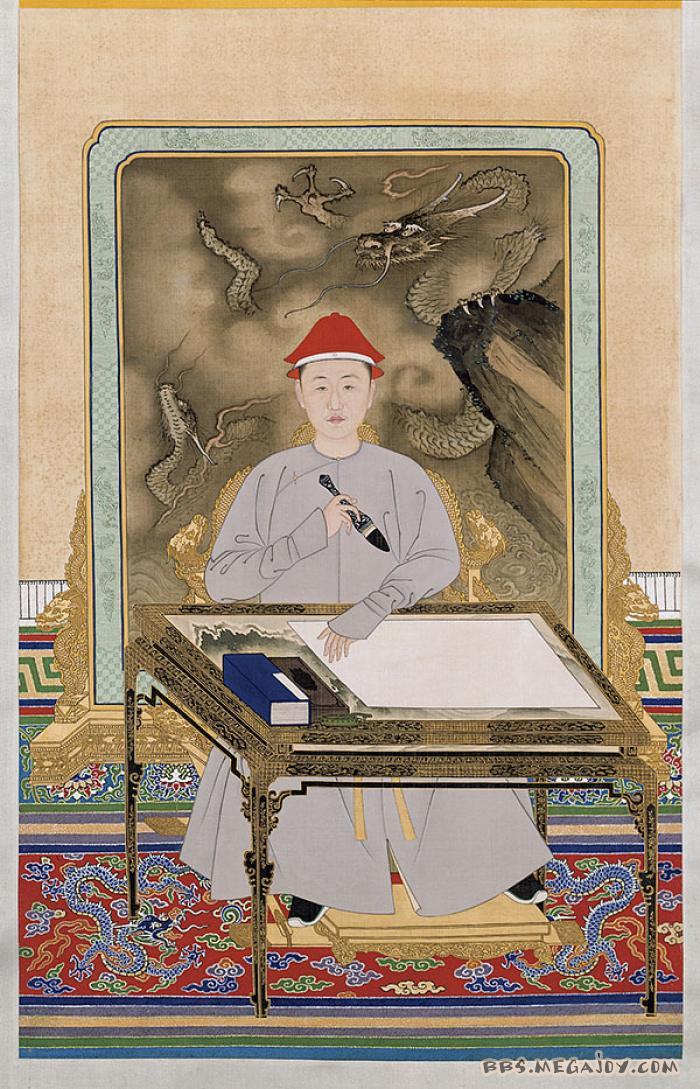

中国展厅的肃穆几乎就是大清的太庙,康熙雍正和乾隆的高大的肖像挂在正中。然后是巨幅的长卷描绘宫廷、热河和下江南的空前的繁华。编钟编磬和神坛佛龛记录了清朝宫廷的祭祀生活。对我来说,最有意思的是三个皇帝个人的精神世界。

康熙

难以想象这个八岁失去父亲,年仅十六岁就擒拿四个顾命权臣亲政临朝的少年,年青时看着就象一介书生。这个平“三 藩之乱”,收复台湾,平定准噶尔叛乱,与沙俄签定《尼布楚条约》,不仅摆平天下,而且空前扩张中国领土的雄才大略的君王,写得一手很秀气的字。

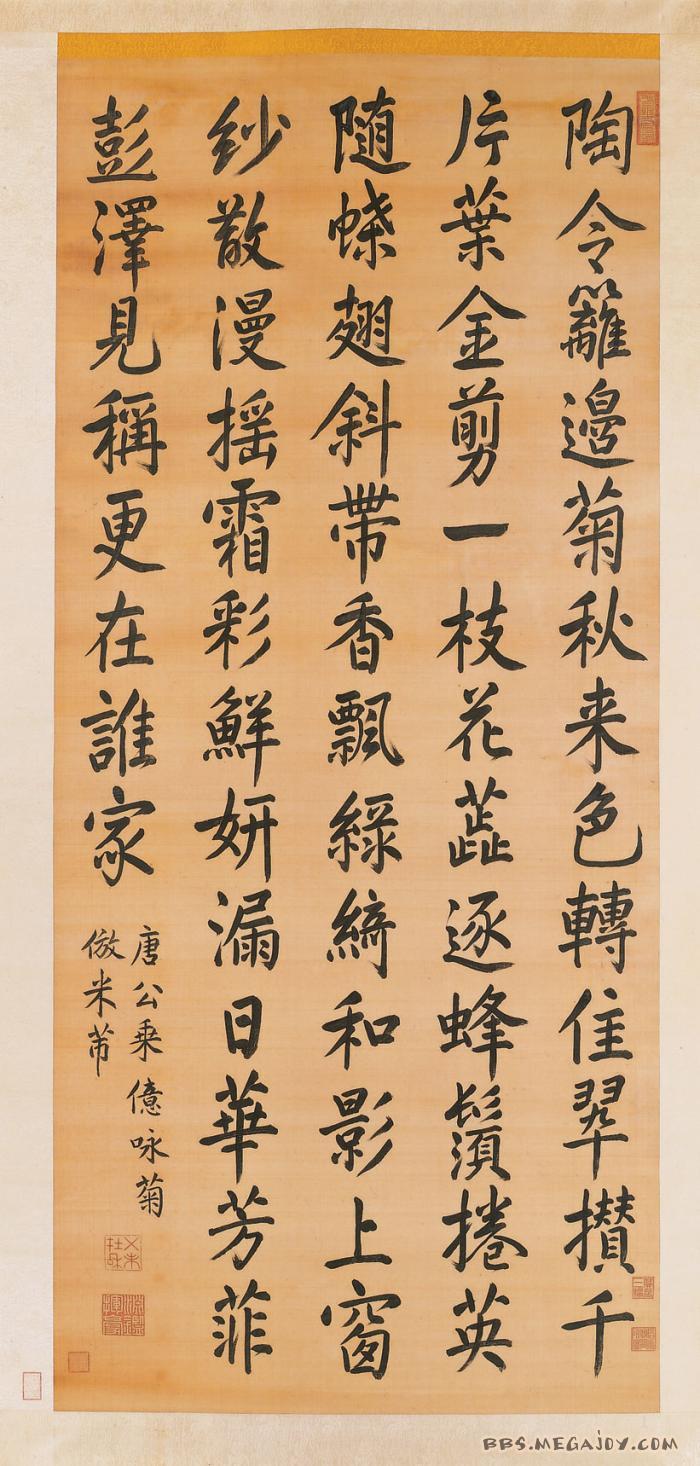

他仿董其昌和米芾的书法写过唐朝陈至的《咏芙渠》和公乘忆的《咏菊》,不知道他为什么喜欢这两首并非脍炙人口的诗。“菡萏迎秋吐,夭摇映水滨。剑芒开宝匣,峰影写蒲津…”还有点锋芒, 而“陶令篱边菊,秋来色转佳。翠攒千片叶,金剪一枝花…”则有些出世的感觉。

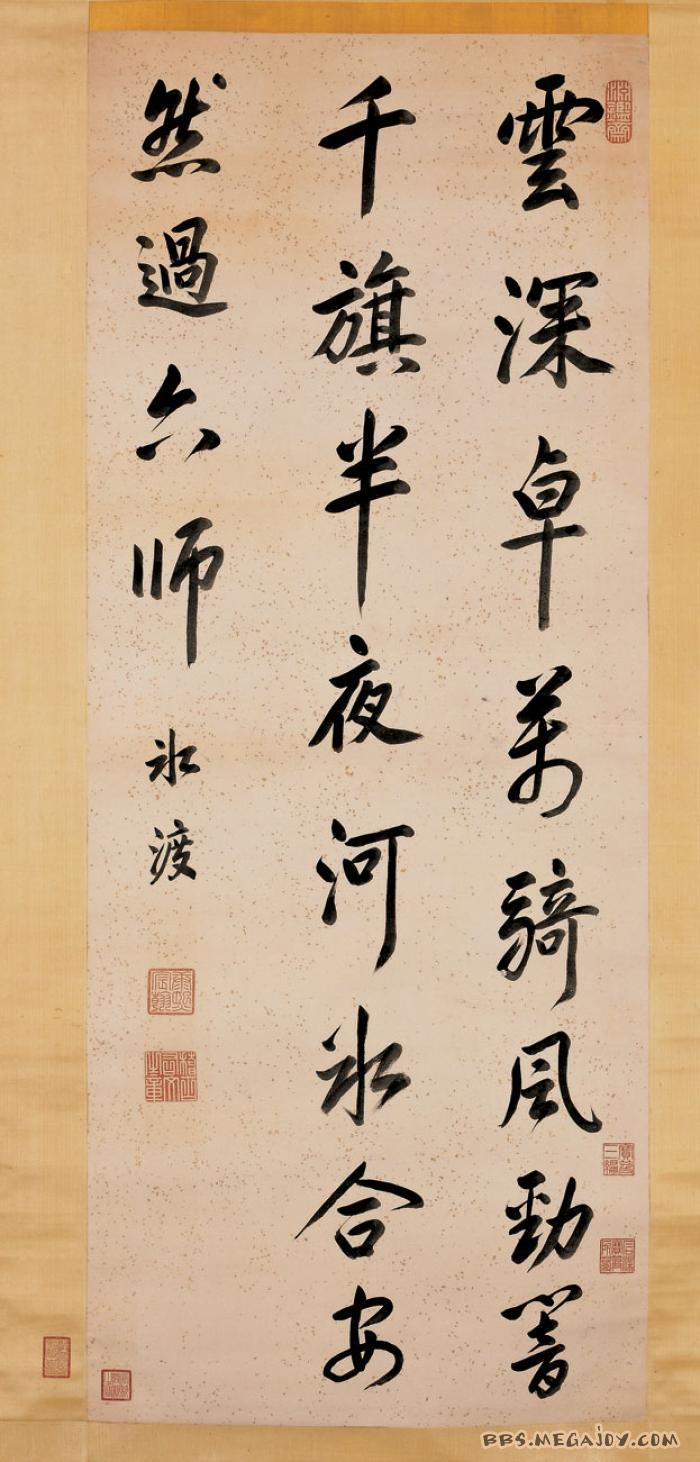

在平定准噶尔叛乱的路上,黄河封冻,康熙1696年11月6日率大军过河后写下了这首诗:云深卓万骑,风动响行旗。半夜河冰合,安然过六师。那年他四十四岁,在位三十五年。

康熙另一首行军诗《康宁道中》,不见一将成名万骨枯的豪迈,倒有些对卫戍边关生活的一点伤感:漠漠寒云迄,戍楼终日闲。饥鸟呺晓月,路出十三山。他的字和诗都比较收敛,没有成功帝王不可一世的张狂和跋扈,我似乎看到一个雄才大略但却如履薄冰的君王的性格。

我很喜欢他书房里的书架,线条简洁,没有多少雕琢。他一生苦研儒学,书桌上放着《诗经》《博物志》等,从他临的字,作的诗,读的书来看,我猜测他的潜意识里几乎在和被征服的汉族知识分子憋着劲在一比儒学文化修养的高低,看来他是相信“能攻心则反侧自消,从古知兵非好战”的策略。西方汉学家说康熙是一个有很高文学和科学修养的人,他如饥似渴地向所有他发现的水平高的人学习儒家文化、蒙藏文化,还有西洋的科学。

满清恶劣的文字狱不幸也是从康熙开始,为后世中国政治人物竞相效尤并愈演愈烈。和几百年后反右文革期间知识阶层抄家下狱跳楼跳河的境遇相比,康熙时代的知识分子可能还算相对侥幸,在这个改朝换代的乱世,他们的国家被征服,但他们的文化还算受到真诚的尊重和景仰,征服者没有歇斯底里地要摧毁他们的传统和尊严。

世界历史视野中康熙也算最杰出的君王之一,是儒家文化政治理想中的文治武功内圣外王登峰造极的典范,只是几千年历史中这样的帝王凤毛麟角。即使如康熙这样精明、自律、勤政的君王,到晚年仍然无法遏制政府日益恶化的腐败,而他继任的儿子不得不“治乱世用重典”。