[27/9/2025]宋代落霞流水琴:李祥霆古琴《幽居》[香港龙音 1995][wav/百度]

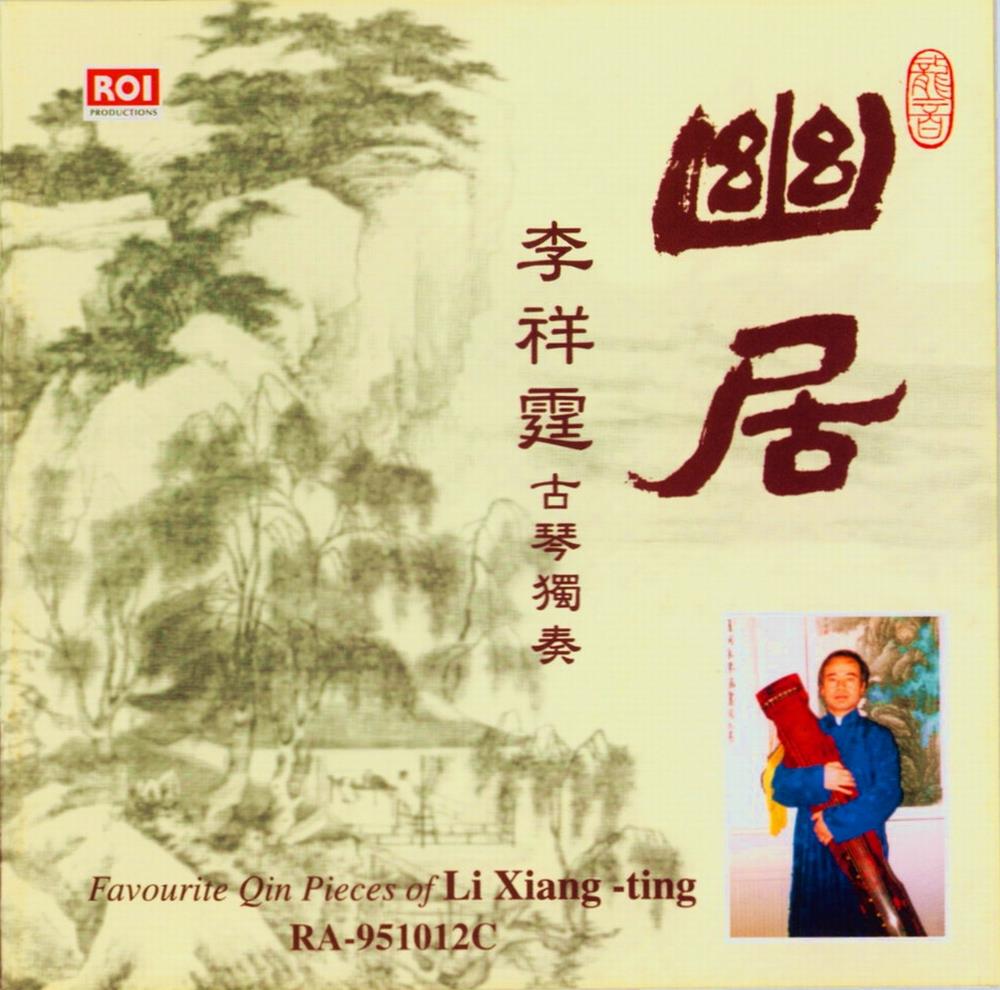

专辑名称:幽居

演奏:李祥霆

编号:RA-951012C

品牌:ROI 龙音唱片

日期:1995年

专辑简介:

李祥霆系中央音乐学院教授,北京古琴研究会副会长,著名古琴演奏家,中国国际文化交流中心理事。李老师除在国内演出,还曾多次到英、法、德、美、日等十几个国家演出,其中有四十多场独奏音乐会。出版唱片、录音带有《李祥霆古琴艺术》、《幽居》。主要著作有《唐代古琴演奏美学及音乐思想研究》等。

李先生演奏的古琴曲清微淡远,听来颇有宠辱不惊,闲看庭前花开花落之意,是本人较为喜欢的当代琴家之一。只五字评语:“可以清心也”。

1995年,香港龙音制作有限公司出版了这张《幽居-李祥霆古琴独奏》专辑。在这张专辑里,我们依然看到了李祥霆先生作为当代杰出古琴家的身影。李先生依旧用其珍藏的宋代落霞流水琴,奏出了有说服力而激动人心的古琴演奏曲,从最古老的《广陵散》到李先生近年即兴之作《幽居》和《静夜思》,我们仿佛听到了《唐人诗意》之前的发轫之声,令人流连往返,立于大雅堂外驻足聆听。《流水》的知音之乐,《离》的忧国忧民,《渔樵问答》的超脱风骨,《广陵散》的浩然之气,已经慢慢袭我而来,我醉了哭了心也清了......

专辑曲目:

01. 潇湘水云(Mist and Clouds over Xiao-Xiang River)

02. 静夜思(Contemplation in the Quiiet Night)

03. 梅花三弄(Three Variations of Plum Bllossom )

04. 良宵引(Tune for a Peaceful Night)

05. 流水(Flowing Water)

06. 长门怨(The Moaning at Chang Men Palace)

07. 渔樵问答(Dialogue Between The Fisherman and the Woodcutter)

08. 梧叶舞秋风(Leaves Dancing in tje Autumn Wind)

09. 离(Lisao)

10. 幽居(Secluded Residence)

11. 广陵散(Guang ling Verse)

在线试听: 10. 幽居 [320k mp3]

下载链接需登陆后回复可见

wav+cue+log, 百度云下载 :

================================================

& 下载链接需登录后回复可见 &

& 注:聆听一辑分区需音乐精灵登陆后回复可见 &

================================================

资源来自网络,感谢原创!