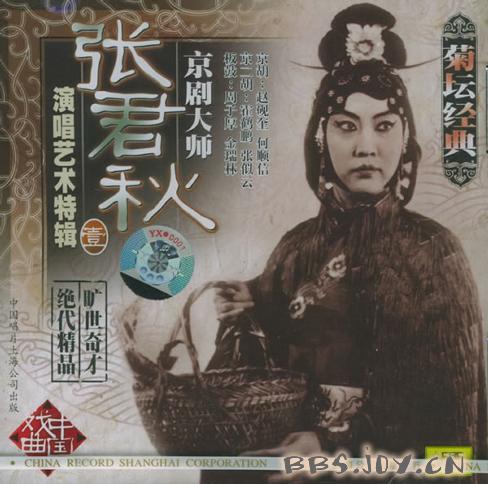

激动社区 爱乐之城 · 一曲倾心华语单曲 [14/7/2009]京剧四小名旦之首 艺术大师张君秋演唱京剧《芦荡火种》智斗等精彩唱段

小屹

|

[14/7/2009]京剧四小名旦之首 艺术大师张君秋演唱京剧《芦荡火种》智斗等精彩唱段

e213 最后编辑于 2009-07-15 14:00:18 e213 最后编辑于 2009-07-15 14:00:18

|

||

|

|

- · [table=98%,#cd00cd][tr][td][align=center][table=98 ( e213 发表于 2009/7/14 16:25:00)

- · 艺术大师张君秋演唱京剧《芦荡火种》智斗等精彩唱段 ( tony78 发表于 2009/12/28 0:50:00)

- · Thank you very much ( eostre 发表于 2010/5/5 22:34:00)

- · Thank you very much ( eostre 发表于 2010/7/10 16:03:00)

- · {8/13} 谢谢大力士楼主分享京剧《芦荡火种》 ( lkk001 发表于 2009/7/14 16:40:00)

- · 只听过沪剧的《芦荡火种》 京剧《沙家滨》听过的{8/13} ( 恋之风景 发表于 2009/7/14 17:14:00)

- · [quote] 原帖由 [b]恋之风景[/b] 于 2009-7-14 17:14:00 发表 只 ( lvzi 发表于 2009/7/14 17:43:00)

- · 謝謝小屹介紹京剧四小名旦之首 张君秋的芦荡火种 當然我沒聽過 {8/12} ( shipman2 发表于 2009/7/14 20:22:00)

- · 小屹,连京剧也研究,服了你了!~{8/13} 借光,听听!~~ ( taohuadao 发表于 2009/7/15 0:38:00)

- · {8/13} I服了you!连这个也能搞到{8/13} 。珍贵的资料,谢谢小屹{8/46} { ( pengfeijiuxiao 发表于 2009/7/15 11:17:00)

- · 终于找到可以下载的了。 ( ycyc1968 发表于 2009/7/15 22:45:00)

- · 感谢分享张君秋大师的智斗。 ( fan234 发表于 2009/7/18 20:39:00)

- · 收集得很齐全,太谢谢啦。 ( morinhuur 发表于 2009/8/14 4:34:00)

- · 喜欢 张君秋的唱腔 支持楼主 ( lsywpi 发表于 2009/8/23 18:29:00)

- · 还真没听过这个版本的,谢谢! ( c.zhui 发表于 2009/11/25 20:52:00)

- · 艺术大师张君秋演唱京剧《芦荡火种》智斗等精彩唱段 ( zhengyuans 发表于 2009/11/26 6:32:00)

- · 谢谢楼主上传,谢谢。 ( zhishen 发表于 2009/11/26 19:59:00)

- · 真没想到,张大师还唱过这个呢。 ( hayibai 发表于 2009/11/27 23:51:00)

- · 谢谢分享 ( jldhwdh 发表于 2009/12/3 7:17:00)

- · 京剧,要支持,名段,爱欣赏,谢谢楼主 ( 99vc 发表于 2010/1/18 10:40:00)

- · 谢谢楼主分享 !!! ( liran666 发表于 2010/2/4 15:54:00)

- · 謝謝小屹介紹京剧四小名旦之首 张君秋的芦荡火种 當然我沒聽過 ( liangjialu 发表于 2010/3/29 14:54:00)

- · 大师演的啊 ( oldenough 发表于 2010/4/29 9:41:00)

- · 艺术大师张君秋演唱京剧《芦荡火种》智斗等精彩唱段 ( zhengyuans 发表于 2010/11/8 0:53:00)

- · 感谢分享张君秋大师的智斗。 ( cnjza 发表于 2010/12/22 13:37:00)

- · 怀念张君秋先生 ( yanjinglong 发表于 2011/2/18 16:42:00)

- · 终于找到可以下载的了。{8/12} {8/12} {8/12} ( mak 发表于 2011/7/7 19:37:00)

- · 感谢分享张君秋大师的智斗。收集得很齐全,太谢谢啦。 ( wusl2331829 发表于 2011/7/8 17:12:00)

- · 谢谢大力士楼主分享京剧《芦荡火种》 ( 麦迪 发表于 2011/7/12 13:48:00)

- · 好,张君秋先生的沙家浜,绝版啊,希望能把他的专辑都发上来 ( yandongliwei 发表于 2012/5/11 15:43:00)

- · 太经典了,谢谢! ( bbc123 发表于 2012/5/12 16:09:00)

- · 謝謝小屹介紹京剧四小名旦之首 张君秋的芦荡火种 當然我沒聽過 ( niwei 发表于 2013/2/11 2:35:00)

- · 1964年《芦荡火种》阿庆嫂经典唱腔实况选段 张君秋 扮 阿庆嫂 /马长礼 扮 刁德一/ 周和 ( 693124636 发表于 2013/10/12 0:23:00)

- · 还是老艺术家的有味道 ( yandongliwei 发表于 2014/4/9 8:05:00)

- · 张先生的这段更是原始 ( yandongliwei 发表于 2014/4/29 18:27:00)

- · 真是很好听的。 ( mabiao8121 发表于 2014/4/30 12:26:00)

- · 经典佳作 ( ququren 发表于 2015/8/22 15:26:00)

- · 经典呀,谢谢分享 ( qianshou 发表于 2016/4/18 21:15:00)

- · 张大师年轻时真是一表人材啊 ( cl200511 发表于 2017/4/2 15:25:00)

- · 听听大师的演绎,谢谢e213 楼主分享。 ( lming1968 发表于 2017/5/2 16:10:00)

- · 谢谢楼主分享张君秋演唱京剧《芦荡火种》! ( tonyzhang831 发表于 2019/5/21 11:33:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

e213

e213