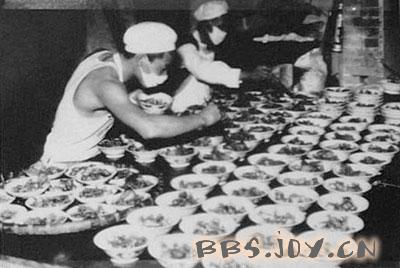

- · [b][color=#990000]核心提示:1959年至1961年是中国人刻骨铭心的时代,人们 ( l4800 发表于 2009/6/16 20:53:00)

- · [mjimg]up_file/2009-06-16/2753ed37-dbef-43bc-bd08- ( l4800 发表于 2009/6/16 20:55:00)

- · [mjimg]up_file/2009-06-16/ceeb95cf-ef4f-4655-8162- ( l4800 发表于 2009/6/16 20:56:00)

- · 结婚成家了,家里的伙食也不错。活鲫鱼、排骨、猪肝,随便买。一斤鲫鱼不过三四角钱。一斤螃蟹也不过三四 ( l4800 发表于 2009/6/16 20:57:00)

- · 不久,组织上给十七级以上干部每月供应两斤黄豆;给十三级以上干部还加两斤猪肉,帮助干部渡过困难时期。 ( l4800 发表于 2009/6/16 20:58:00)

- · [mjimg]up_file/2009-06-16/b239bc95-07ae-42bf-adc2- ( l4800 发表于 2009/6/16 20:59:00)

- · [mjimg]up_file/2009-06-16/c39b8fd9-4d00-45e4-b4d4- ( l4800 发表于 2009/6/16 21:00:00)

- · [mjimg]up_file/2009-06-16/7bf32887-1a45-429f-adbb- ( l4800 发表于 2009/6/16 21:02:00)

- · 难过!!! (游客 发表于 2009/6/17 15:02:00)

- · {爱是现在是大事8/0} (游客 发表于 2009/6/18 18:19:00)

- · 骗人~~肯定不是那时期的~ (游客 发表于 2009/6/18 20:28:00)

- · 忆苦思甜,蹉跎岁月,不堪回首的年代,可怜的祖辈。 (游客 发表于 2009/6/18 21:47:00)

- · 我家里现在都还有粮票,不知道以前的人是怎么过的{8/15} (游客 发表于 2009/6/18 21:56:00)

- · 我知足啊,现在物质丰富,可精神? ( cntianping 发表于 2009/7/21 1:21:00)

- · 痛苦的回忆!{8/10} ( longrhine 发表于 2010/3/22 22:41:00)

- · 这个可怕的年月,幸而结束了。现在,看到商店里琳琅满目的食品,看到农民卖粮难的消息,想起六十年代初 ( 大江 发表于 2012/3/30 17:32:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

l4800

l4800