- · [align=left][font=楷体_GB2312][color=#cc0000][color= ( l4800 发表于 2009/6/6 11:15:00)

- · [b]科举制度下的考试生涯[/b] 古人是如何“高考”的?当时的录取率高吗?纵观中国古人的考 ( l4800 发表于 2009/6/6 12:47:00)

- · [b][color=black]唐代科举试卷不密封[/color][/b] 唐代,考生公开在试 ( l4800 发表于 2009/6/6 12:52:00)

- · [b][color=black]明朝科考的录取率[/color][/b] 考试体系空前完善的明 ( l4800 发表于 2009/6/6 12:55:00)

- · [b][color=black]最后一次科举:慈禧点状元[/color][/b] [size= ( l4800 发表于 2009/6/6 13:02:00)

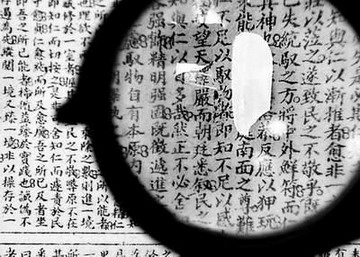

- · [b][color=black]最后的科举题 你能答几题[/color][/b] 再无科举 ( l4800 发表于 2009/6/6 13:04:00)

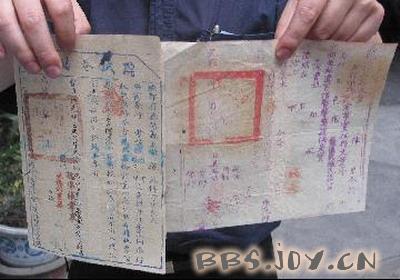

- · [b][color=black]英雄尽白头 科考场上的特批进士[/color][/b] 现 ( l4800 发表于 2009/6/6 13:07:00)

- · [b][mjimg]up_file/2009-06-06/421b83a1-f6f3-4ea3-b3 ( l4800 发表于 2009/6/6 13:17:00)

- · [b]外国人眼里的中国科举[/b] [font=楷体_GB2312][color=#86000 ( l4800 发表于 2009/6/6 13:25:00)

- · 谢谢楼主!!!!!! ( lq200370 发表于 2009/6/8 18:16:00)

Copyright @ 2004-2021 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

l4800

l4800