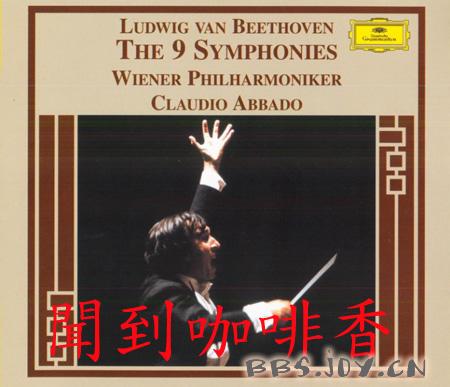

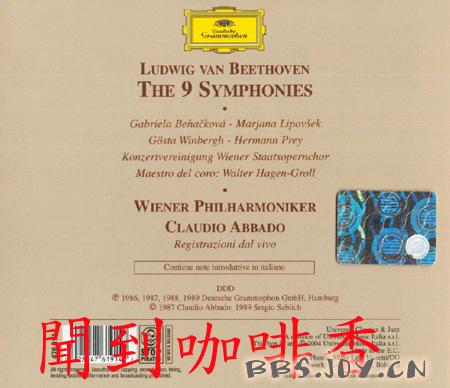

激动社区 爱乐之城 · 一曲倾心外语单曲 [30/4/2009]贝多芬第九号交响曲-第四乐章*阿巴多指挥维也纳爱乐管弦乐团

- · [align=center][table=98%,darkgreen][tr][td][table= ( 聞到咖啡香 发表于 2009/4/30 20:42:00)

- · {8/13} 阿香也來趕上貝交熱潮的流行,謝謝啦! ( lkk001 发表于 2009/4/30 20:57:00)

- · 谢谢咖啡斑斑的链接,让我们来领略一下指挥大师阿巴多对欢乐的诠释理念。 ( tillich 发表于 2009/4/30 21:29:00)

- · 高興開心時就發帖 這是我發帖的原則 所以我不是多產的網友 哈 哈 謝謝咖啡 送來阿巴的開心小虫 { ( shipman2 发表于 2009/4/30 23:59:00)

- · 咖啡五一快乐{8/57} {8/54} {8/52} ( lvzi 发表于 2009/5/1 11:27:00)

- · 阿香也來趕上貝交熱潮的流行,謝謝啦! ( lorrn 发表于 2009/5/3 5:34:00)

- · {8/54} {8/73} {8/73} {8/68} {8/68} ( sz794 发表于 2009/5/14 15:08:00)

- · 阿巴多,欢乐颂,谢谢分享啊 ( waltz 发表于 2009/7/1 23:54:00)

- · 谢谢分享这美妙的音乐。 ( ren19562 发表于 2009/7/4 14:17:00)

- · 快樂頌{8/12} ( ye313 发表于 2009/7/17 22:27:00)

- · 试听了下,正是我想找的!谢谢! ( tyjshlqs 发表于 2009/7/31 18:29:00)

- · APE还是mp3?啊? ( erdanj 发表于 2009/8/2 0:30:00)

- · 趕上貝交熱潮的流行,謝謝啦! ( markus2000 发表于 2009/8/2 17:55:00)

- · 不知道好听不 ( erdanj 发表于 2009/8/5 11:44:00)

- · 阿巴多,欢乐颂,谢谢分享啊 ( lorrn 发表于 2009/9/21 18:30:00)

- · 喜欢阿巴多的指挥。 ( xuemuqin 发表于 2009/9/22 11:11:00)

- · 喜欢,谢谢 ( ye313 发表于 2009/9/28 9:46:00)

- · 阿巴多的很真没听过。谢谢。 ( sean0222 发表于 2010/7/1 18:08:00)

- · 太好了,谢谢! ( hds809017 发表于 2010/8/20 9:17:00)

- · ganxiefenxiang {8/13} ( xiaoyao1970 发表于 2010/8/24 20:14:00)

- · 好不容易找到了。谢谢楼主:)))))) ( 黄大豆 发表于 2010/12/29 16:54:00)

- · 贝多芬第九号交响曲-第四乐章*阿巴多指挥,谢谢分享啊 ! ( hds809017 发表于 2011/11/19 20:54:00)

- · 阿巴多指挥维也纳爱乐管弦乐团 阿巴多指挥维也纳爱乐管弦乐团 ( WG554288 发表于 2012/7/12 15:45:00)

- · 谢谢分享。。。。。。。 ( qxg_2007 发表于 2015/12/31 21:05:00)

- · 下载试听 ( 强巴 发表于 2021/3/7 8:53:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

聞到咖啡香

聞到咖啡香

聞到咖啡香 最后编辑于 2009-05-03 10:51:41

聞到咖啡香 最后编辑于 2009-05-03 10:51:41