从南向北:我们都是南方人今年8月底,江苏淮安传出一条消息:该市开始兴建“南北地理分界线”,这个分界线的标志物呈球状,就建在穿淮安城而过的淮河大桥桥墩上。消息一传出,引起一片热议,新浪网上就该不该建这个南北分界标志举行投票,参与投票的155477人中,竟有145537人反对兴建,占93.6%,理由是:“完全是劳民伤财,有制造南北隔阂之嫌”。

其实,人们不必为中国的“南人”“北人”间的隔阂过分担忧。

按分子人类学家们的看法,现在的中国人,无论是看起来相对个子矮、人却显得更精明的南方人,还是相对个高,性格却更粗犷的北方人,最早都是从南方来的。

这里先要讲一点遗传学上的原理。遗传学家们发现,遗传基因多样性最丰富的地方,其实也就是人类起源所在的地方。这个道理是,人的基因的一些位点,在一定时间段里,是会发生突变的。这种突变积累得越多,就说明这个人群的历史越长。当人群的分化产生时,常常只是一小群人走了出去,这样他们携带的基因遗传多样性就不如原来的人群高。科学家们发现,在东非的人群,遗传多样性积累得最高,这是现代人类起源于非洲,特别是东非的重要证据之一。多样性最低的,实际是美洲的印第安人,因为他们走得离非洲最远,实际是现代人类迁徙的末端。

同样,分子人类学家们看到,在中国南方的人群中,基因遗传的多样性,是高于中国北方的人群的。这是现代中国人的祖先从南向北扩展的证据。

在这里,分子人类学家们用Y染色体的标记,来描绘中国人的迁徙图,每一种标记,都是由于人群开始分化时,有一部分人带了这种新产生的基因位点走了,这种位点,就成了行进的人群的标记。“国际Y染色体命名委员会”把全世界的Y染色体分为从A到R的若干大的类型,而中国人所带的,主要是O型、D型,其中D型比较古老,属于“早亚洲人”,他们大概是至少6万年前就来到亚洲了;O型属于“晚亚洲人”,我们绝大多数中国人身上都带有这种基因标记,他们大概是三四万年前来到亚洲的。

O型染色体又可以分为O1、O2、O3等亚型,相对应的,有M122、M95、M119等基因位点。

现在,我们可以回到三万年前了,看看从基因图谱里展现出的我们的先民们的迁徙图景。

三万年前的时候,亚洲大地刚刚经历了一次冰川期。当携带着O型染色体的先民们来到这里时,他们可能已经发现,在他们之前,有一批现在被分子人类学家们称作“早亚洲人”的携带D型和C型染色体的人群,已经早在几万年前就在亚洲居住了。这些“早亚洲人”,当年可能是沿着海岸线前进,那里相对地形平坦,又方便捉鱼虾来吃。在冰川期的时候,海平面比今天低,许多今天的海岛当时都可以走过去。其中带有C型染色体的“早亚洲人”一直走到了今天的巴布亚新几内亚,甚至澳大利亚。

不过,今天的亚洲,“早亚洲人”分布得零零散散,在菲律宾和马来西亚一些岛屿上还有一些个子矮小,肤色之黑不逊色于非洲黑人的“小黑人”,他们的染色体基本是D型。日本的虾夷人也是D型,大家普遍猜测是氐人后代的白马藏族人和藏族人,也有相当多的比例为D型,但是,他们的外貌与“小黑人”差距相当远,这是怎么变化过来的,至今还是未解的谜。在今天看来,亚洲大地上,经历过一次“晚亚洲人”与“早亚洲人”的竞争之战,技术和体力都占上风的“晚亚洲人”胜出,而“早亚洲人”,只在边边角角还有留存,剩下的,融入到各地的人群中。

携带O型染色体的“晚亚洲人”们,到达喜马拉雅山脉的南麓之后,慢慢扩张。这种扩张,并不像我们想象的,每天朝着一个目的地不停行进,而是一种人口的自然扩散。按正在耶鲁大学医学院遗传学系的做博士后的李辉的说法,当族群人口发展到一定规模,这一块地区的资源消耗差不多了,就要分出一支人,向另外的地方去。所以这种迁徙,并不以从此地到彼地的步行速度为标准,它往往要经历上千年甚至上万年的历程。

“晚亚洲人”们分了两路走。

往南往东的一路,绕过老挝的崇山峻岭,进入了越南。在北部湾地区形成了侗傣语系祖先。这一支先人的Y染色体出现了O型的亚型,即O1和O2。O1型就是带有M119位点突变的那支。后来他们又从越南、广西方向进入中国,沿着海岸线往东北走,形成了百越民族。今天的黎族、侗族、水族、仫佬族、仡佬族、高山族、壮族、傣族等,都是他们的直系后代。这些民族在语言上、文化上有很强的一致性,所以也统称越人。那支带O1的人群,后来又继续向东北走,其中有一支在距今约1万年前时,到达山东的胶东半岛,形成为东夷人。

让金力非常高兴的是,经过三年的艰苦采样,他们在山东采到了非常有价值的样本,“把这条线接上了。”

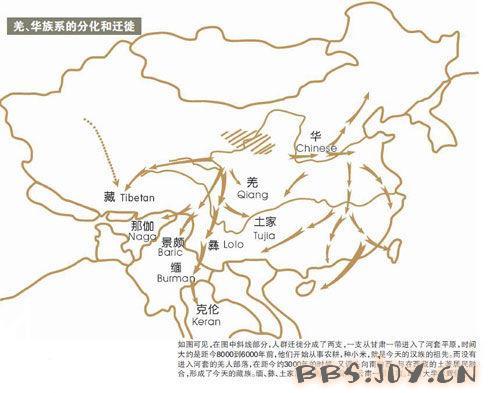

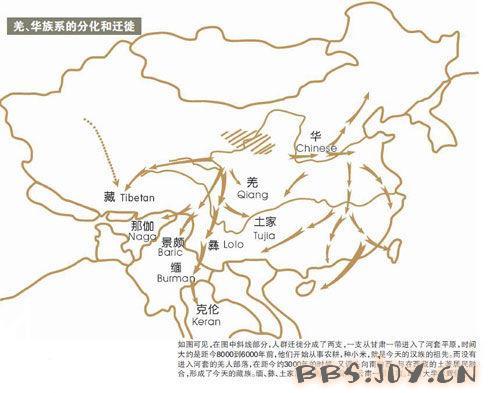

晚亚洲人的另一支,是沿云贵高原的西侧向北走。他们主要是携带O3-M122型染色体的人们。在距今两万年的时候,这支人群中分化出了O3a3b型的一支,即是苗瑶语族的祖先,这支人,后来就往东去,到达湖北湖南一带。而其他的人,继续向北走。他们身上仍主要是O3的基因,实际上,他们是汉、羌、藏等人的共同祖先。

到了距今8000到6000年前的时候,有一支人又从这个O3的队伍中分化出来了,从甘肃一带进入了河套平原。这支人身上出现M117的基因位点突变,他们开始从事农耕,种小米。这支人,就是今天的汉族的祖先。

而若干没有进入河套的羌人部落,在距今约3000年的时候,又调头向南向西,与在西藏的土著居民融合,形成了今天的藏族。

在今年8月号的《科学美国人》中文版(繁体)上,金力和李辉写了一篇文章《重建东亚人群的族谱》,其中画了一幅图,把距今五六千年前的中国,分为“梁、雍、荆、扬、青(兖、徐)、豫、冀、幽、并”九个州,分别对应在各州境内出土的新石器时期的文化遗址。(见图表)可以看出,当时在中国大地上,汉族的祖先,带O3的华族,只在河南的裴李岗文化中占有一席之地,其他文化,如在湖北的大溪文化、在浙江的良渚文化、在内蒙的红山文化,根据对文化遗址中古尸的古DNA的测定,分别是属于苗瑶族群、百越族、通古斯与古西伯利亚族群。当时的百越族和苗瑶族群,占据着南中国的大片土地,苏北和山东是东夷人占着,北边是通古斯人群,而华夏族只是河南甘肃一带一支不大的人群。

wuguji

wuguji