- · [size=3][color=blue] 在中国古人类的化石链上,出现了距今10-5万 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:24:00)

- · [b]寻找丢失的密码[/b] [align=center][b][mjimg]up_file/20 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:30:00)

- · [b]数千年前的遗骨在说[/b] [align=center][b][mjimg]up_file/ ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:32:00)

- · [b]“侏罗纪公园”的幻想与现实[/b] 1993年,全世界的电影观众都从美国科幻大片《侏罗纪公园 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:33:00)

- · [b]追寻汉语的祖先[/b] 分子人类学关于东亚人群DNA的研究,给了语言学家们莫大的启示,这 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:35:00)

- · [b]稻米的密码[/b] [align=center][b][mjimg]up_file/20 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:37:00)

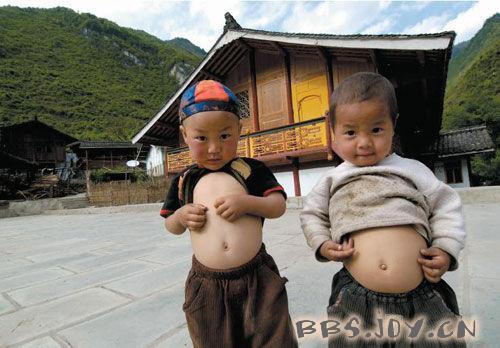

- · [b]我们都有一个家[/b] 数万年前,现代亚洲人的一支,身上带着O3型的染色体,开始向北迁徙 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:39:00)

- · [b]画一张亚洲人起源迁徙的地图[/b] [align=center][mjimg]up_fi ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:41:00)

- · [b]从南向北:我们都是南方人[/b] 今年8月底,江苏淮安传出一条消息:该市开始兴建“南北地理分 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:42:00)

- · [b]由北向南:我们都成了中国人[/b] 汉族成为今天世界上的第一大民族,是最近几千年的事。这几千 ( wuguji 发表于 2009/2/13 10:43:00)

- · 貌似有一定的道理! ( chseo 发表于 2009/2/13 13:47:00)

- · 慢慢阅读~~! ( l4800 发表于 2009/2/13 15:11:00)

- · 学习一下 ( xja7606 发表于 2009/2/17 12:31:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

wuguji

wuguji