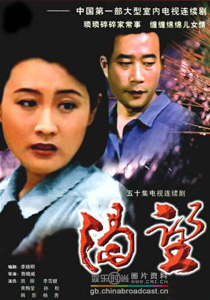

- · [align=center][mjimg]up_file/2008-11-21/40c3a91a-4 ( wuguji 发表于 2008/11/21 12:50:00)

- · [align=center][mjimg]up_file/2008-11-21/707e1bc3-1 ( wuguji 发表于 2008/11/21 12:51:00)

- · [align=center][mjimg]up_file/2008-11-21/13738fda-2 ( wuguji 发表于 2008/11/21 12:53:00)

- · [align=center][mjimg]up_file/2008-11-21/7bd140b8-9 ( wuguji 发表于 2008/11/21 12:54:00)

- · [align=center][mjimg]up_file/2008-11-21/08d1d812-a ( wuguji 发表于 2008/11/21 12:55:00)

- · 最近安徽卫视准备播《祈望》了,广告语:20年前看渴望,20年后看祈望。{8/13} ( lvzi 发表于 2008/11/21 14:48:00)

- · {8/14} (游客 发表于 2008/11/22 14:42:00)

- · {8/19} (游客 发表于 2008/11/24 11:07:00)

- · {8/16} (游客 发表于 2008/11/24 19:22:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

wuguji

wuguji