回复:

晚年陈独秀

陈独秀晚年墨迹

为此,并鉴于陈独秀等人事实上根本反对中共中央的政治路线,中共中央很快正式决议将陈独秀等人开除出党。(《江苏省委为开除彭述之汪泽凯马玉夫蔡振德及反对党内机会主义与托洛斯基反对派的决议》,1929年10月20日;《中共中央政治局关于开除陈独秀党籍并批准江苏省委开除彭述之汪泽凯马玉夫蔡振德四人决议案》,1929年11月15日,《中共中央文件选集》第5册,第549-555页。)中共中央明确认为,陈独秀等人在中东路问题上的意见,“是党内一些动摇的机会主义分子的立场的最露骨的表现”。(《评陈独秀的信件》,1929年11月18日。)

对于苏联红军大举入境打击东北军的行动,中共中央则明确认为,这是因为帝国主义进攻苏联战争马上就要爆发,国民党武装夺取中东铁路并“组织白俄军队,攻入苏联边境”,苏联不得不先发制人的结果。据此,他们提出:“只有取消主义的陈独秀”“才认为苏联与奉天的和平交涉,已经减轻了甚至没有了进攻苏联的危险”。党必须“更要加紧发动群众斗争走上武装斗争,会合工农一切武装斗争的实际行动,来执行武装拥护苏联与反军阀战争的任务,而走向全国范围的总暴动”。(《中国共产党接受共产国际第十次全体会议决议的决议》,1929年12月20日,《中共中央文件选集》第5册,第594-599页。)

当然,由于中东路事件最终以苏联的胜利而告结束,因此,中共和红军的“武装保卫苏联”也还主要是停留在示威游行以及宣传的口号上,没有具体转化为实际的行动。(第三章 莫斯科与中国的苏维埃革命《中苏关系史纲(1917―1991)》沈志华主编新华出版社2007年1月第一版)

1928年,张学良带孝检阅部队

28岁时张学良的戎装照

资料:中东路事件,是对1929年发生的中苏冲突的称谓。

起源

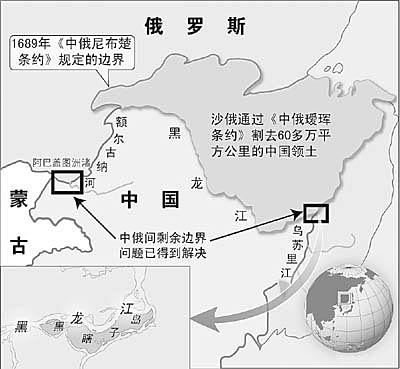

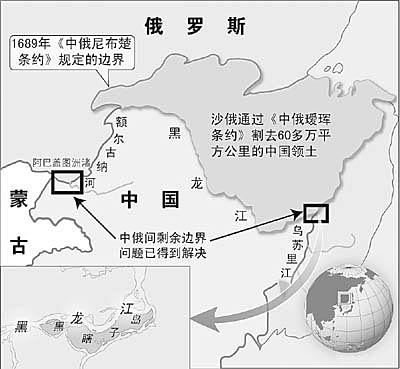

“中东铁路”,是“中国东清铁路”的简称。1896年俄国从清朝政府手中取得横贯中国东北修筑铁路的特权,以缩短西伯利亚铁路的路程。这条宽轨铁路连同从哈尔滨到旅顺军港的支线(实际上又纵贯整个东北)到1903年全部完成。命名为“东清铁路”。俄国的东省铁路公司又取得沿铁路两侧数十公里宽地带的行政管理权甚至司法管理权。于是在东北的心脏地带出现一个远比普通租界规模庞大得多的不受中国管理的“国中之国”。俄国也得以方便地控制整个中国东北地区。

日俄战争爆发后,日本控制了长春以南的路段,一般称为南满铁路;长春以北的路段则继续被俄国控制。该铁路和中国铁路路轨宽度不一样,不能同中国的铁路接轨。1917年俄国十月革命后,长春以北路段继续由中苏合办。基本仍维持“国中之国”的状态。

1928年,东北军阀张学良将军宣布归附南京中央政府,中国实现了表面上的统一。张学良愤怒声讨红白两大帝国主义(俄、日)对中国东北进行疯狂渗透,导致北患无休无止。1929年7月,张学良的东北政府决心夺回失去的主权,并切断苏联对中国共产党的支持,开始驱逐中东铁路苏联职员,查封哈尔滨苏联商业机构,开始着手收回中东铁路。同年7月18日,斯大林掌握实权后的苏联政府宣布对华断交,并命令苏军在中苏边境黑龙江吉林段准备武装介入。

经过

1929年8月14日,苏联沿中东路一线向中国进攻,战争开始,张学良领导下的王树常、胡毓坤、于学忠、邹作华、沈鸿烈等将领均试图遏止苏联进攻,不过,因为苏联动员新进武器与大量兵力,使东北军在随后被苏军击败,东北多处地方被苏军占领。

中东路事件后果

中国军人死伤及被俘人员9000余名(伤亡2000名,被俘7000余名)。据苏方统计,苏军被击毙143人,失踪4人,受伤665人。

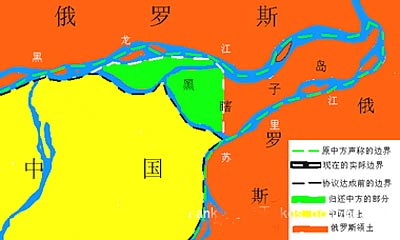

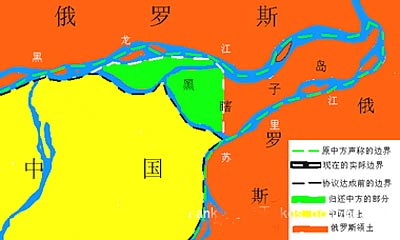

东北军的迅速溃败,暴露了东北军外强中干的实际情况,也直接鼓励了日本关东军在东北采取行动的决心。值得一提的是,中东路事件期间,苏占据中国领土黑瞎子岛,这是日后中俄在领土争端中最难解决的问题之一。

黑瞎子岛卫星遥感图

中国收复黑瞎子岛一半主权

隔江远眺黑瞎子岛

mw2333

mw2333