激动社区 爱乐之城 · 聆听一辑西方古典西方古典-Mp3区(VIP) [2007-5-18]DG*Masters尊爵系列*孟德尔颂:小提琴协奏曲&布拉姆斯:小提琴协奏曲*穆特小提琴演奏*卡拉

- · [quote][center] [color=#ff0000][b]專輯名稱:Brahm ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/18 8:30:00)

- · 谢谢 ( lin900627 发表于 2008/8/30 18:29:00)

- · 谢谢咖啡版的分离享!{8/57} ( simagang 发表于 2009/8/16 13:48:00)

- · 絢爛熱情的技巧,輕快的舞動著, ( liu_wenbo 发表于 2011/1/20 15:55:00)

- · 小提琴协奏曲*穆特小提琴演奏 ( yangyangyang608 发表于 2008/7/24 13:18:00)

- · 穆特的碟子见到就下,谢谢咖啡斑斑分享。 ( jiaojj1972 发表于 2014/9/16 10:45:00)

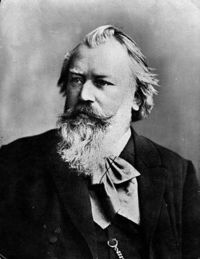

- · [quote] [b]漫談:[/b] 布拉姆斯(Johannes Brahms, ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/18 8:31:00)

- · 嘿嘿巧的很哦{109} 第一个聆听,美妙的小提琴{76} {76} {65} {65} ( 一捧雪 发表于 2007/5/18 8:43:00)

- · {69} 大力支持 {76} 孟德尔颂:小提琴协奏曲&布拉姆斯:小提琴协奏曲*穆特小提琴演奏 ( shipman2 发表于 2007/5/18 8:59:00)

- · 楼上的早安哦{127} {76} {76} 咖啡,谢谢!喜欢{72} {76} ( kate 发表于 2007/5/18 9:15:00)

- · {108} 喜歡的啦! 謝謝ㄚ香 ( lkk001 发表于 2007/5/18 9:25:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( ◎_◎ 发表于 2007/5/18 9:32:00)

- · 介绍很详细,不错.. ( zfj1 发表于 2007/5/18 10:05:00)

- · 楼上的鸟大哥和kate姐姐好哦{109} 刚才忙着看KDJ去了,没有注意到两位大架光临了呢{127} ( 一捧雪 发表于 2007/5/18 11:31:00)

- · 孟德尔颂&布拉姆斯 小提琴协奏曲(穆特&卡拉扬指挥柏林爱乐)DG{76} ( chinaaster 发表于 2007/5/18 12:37:00)

- · 很惭愧挺久没上来了,一上就看到咖啡版的好东西,先赞一个{65} 谢谢 ( cockroach 发表于 2007/5/18 13:02:00)

- · 紅花仍需綠葉相襯! 個人認為穆特的小協遠勝於小提琴奏鳴曲 謝謝咖啡香詳盡的介紹 {76} {7 ( chris4 发表于 2007/5/18 16:56:00)

- · 这个版本算8错的说,谢咖啡分享~~{65} {64} {69} {76} ( Lawn 发表于 2007/5/18 17:39:00)

- · 谢谢分享 ( zekl415 发表于 2007/5/18 18:28:00)

- · mutter its good stuff ( mikewumcc 发表于 2007/5/18 19:54:00)

- · 謝謝咖啡香,辛苦了;在免空下載不成,我想或許沒啦! 哈!胃口被吊了,現在,美夢成真{69} ( Parishotel 发表于 2007/5/18 20:13:00)

- · 穆特,偶喜欢 ( johnbobyray 发表于 2007/5/20 8:40:00)

- · 孟德爾頌:小提琴協奏曲&布拉姆斯:小提琴協奏曲 ( MARK_555 发表于 2007/5/20 12:17:00)

- · 多謝大大分享好聽音樂. ( dc0916 发表于 2007/5/21 0:12:00)

- · 多謝你分享這麼多好聽的音樂 ( bandbaritone 发表于 2007/5/21 21:11:00)

- · good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 ( frankc57 发表于 2007/5/21 22:43:00)

- · 不错!舒服! ( 论坛游客 发表于 2007/5/21 22:49:00)

- · 欣赏学习的过程 谢谢了 ( 论坛游客 发表于 2007/5/22 11:02:00)

- · 谢谢提供分享 ( 子夜小雨 发表于 2007/5/22 11:07:00)

- · DG*Masters尊爵系列*孟德尔颂:小提琴协奏曲&布拉姆斯:小提琴协奏曲*穆特小提琴演奏 ( tonychoue 发表于 2007/5/22 11:28:00)

- · hohohoho ( xiaoluuzhu 发表于 2007/5/22 16:29:00)

- · 卡拉扬指挥柏林爱乐{65} {65} {76} ( badener 发表于 2007/5/22 23:27:00)

- · 喝着咖啡听咖啡上传的这个版本,谢谢咖啡……{109} ( lolali 发表于 2007/5/23 8:38:00)

- · 谢谢了!!! ( yangyongkang 发表于 2007/5/26 0:56:00)

- · 谢谢了!!!!!! ( yyk1 发表于 2007/5/26 1:31:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( 大胡子 发表于 2007/5/26 14:03:00)

- · 非常之好,感谢分享{117} ( alandean 发表于 2007/5/26 21:01:00)

- · 喜欢穆特和卡拉扬的版本,谢谢分享。 ( lncn 发表于 2007/6/14 22:21:00)

- · 很喜歡Mutter對於樂曲細膩的處理手法 溫婉有深度,也有熱情奔放的一面 她與卡拉揚的搭配總是出 ( odette 发表于 2007/8/24 20:54:00)

- · thanks!! ( windme2001 发表于 2007/8/25 4:27:00)

- · 孟德尔颂 ( taishanyibing 发表于 2007/8/29 10:37:00)

- · hao hao hao hao ( deng_zy 发表于 2007/9/1 20:56:00)

- · 孟德尔颂&布拉姆斯 小提琴协奏曲(穆特&卡拉扬指挥柏林爱乐)DG ( leob8309 发表于 2007/9/18 11:08:00)

- · 謝謝分享 ( chanchunfan 发表于 2007/9/24 23:26:00)

- · 真是经典啊 ( vladdracula 发表于 2007/10/3 15:22:00)

- · 门德尔松的这首协奏曲找了好久 ( vcfvicente 发表于 2007/10/4 16:05:00)

- · 谢谢了啊!!!!!! ( chemistryviolin 发表于 2007/10/8 1:15:00)

- · 谢谢楼主提供!! ( jnc980199 发表于 2007/10/10 15:19:00)

- · 特喜歡「孟德尔颂:小提琴协奏曲」,感謝分享! ( WHZJason 发表于 2007/10/25 11:54:00)

- · {51} 谢谢分享! ( myaudio 发表于 2007/10/30 18:20:00)

- · 谢谢了 很喜欢这个版本的 ( pepsicolaa 发表于 2007/11/4 12:41:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了 ( 格桑花 发表于 2007/11/4 15:02:00)

- · hhhhhhhhhhhhhhhhhh ( cmh111cmh 发表于 2007/11/7 12:41:00)

- · 搂住辛苦 ( xiawudong 发表于 2007/11/20 13:25:00)

- · [center][size=6][color=#ff0000]献[mjimg]up_file/200 ( sctiger 发表于 2007/12/9 11:30:00)

- · 知道的真多!! ( lnxcjxxx 发表于 2007/12/9 22:52:00)

- · 四大提琴名曲,德国音乐名家组合,明媚视听,谢谢! ( look66 发表于 2007/12/24 8:59:00)

- · 实在是太喜欢这样的好音乐了,谢谢! ( wanqiu888888 发表于 2007/12/24 10:45:00)

- · 享受音乐带来的享受! ( tangweimusic 发表于 2007/12/25 22:47:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! {76} {76} {76} ( kd5319603 发表于 2008/1/1 9:04:00)

- · 穆特的版本那是珍品啊,一定要收藏的,多谢楼主! ( smartso 发表于 2008/1/1 11:23:00)

- · 非常感谢分享美妙的音乐! ( windtaker79 发表于 2008/1/1 12:56:00)

- · DG CD-4455152 Brahms Violin Concerto & Mendels ( l590605 发表于 2008/1/12 2:07:00)

- · DG CD-4455152 Brahms Violin Concerto & Mendels ( l590605 发表于 2008/1/12 2:09:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( hdtv 发表于 2008/1/12 3:44:00)

- · 喜欢穆特的小提琴,谢谢楼主分享!!! ( zclong 发表于 2008/1/14 19:12:00)

- · {65} {65} {65} {65} {65} 美不胜收 ( ilal 发表于 2008/2/4 19:33:00)

- · 大力支持!! ( sd2131349 发表于 2008/3/19 19:46:00)

- · 好东西要下载 ( ydf1126 发表于 2008/3/19 21:18:00)

- · 介绍很详细,不错 ( nu00 发表于 2008/3/19 23:28:00)

- · 谢谢分享 ( cindyw 发表于 2008/3/24 2:54:00)

- · 非常感謝 ( yaranny 发表于 2008/3/24 16:26:00)

- · 這實在是太好聽了! 我喜歡!{126} {76} ( tschen 发表于 2008/3/24 16:46:00)

- · 谢谢分享 ( 如烟 发表于 2008/3/26 10:55:00)

- · 美啊 ( zjkyzjr 发表于 2008/5/29 22:56:00)

- · 这位有“小提琴女神”称号的德国小提琴家慕特(Anne- Sophie Mutter)的专辑很不错呢. ( rocky168 发表于 2008/5/30 10:14:00)

- · 谢谢分享啊,好优美的曲子。 ( yangfandan 发表于 2008/5/30 12:16:00)

- · 小提琴协奏曲 Thanks. ( jimxiang 发表于 2008/5/31 7:43:00)

- · 好{8/13} ( laodu1874 发表于 2008/6/27 22:15:00)

- · 这张应是穆特与卡拉扬早期的合作,穆特的青春朝气与纯净率真表现的淋漓尽至,由其是在勃小协中。 感谢楼 ( ddwl1999 发表于 2008/6/30 14:43:00)

- · 辛苦楼主{8/12} ~! 最近在找孟德尔颂的意大利第四交响曲!~ 渺无音讯中 ( helenangelia 发表于 2008/7/15 9:21:00)

- · Thanks for sharing good music! ( joetsloo 发表于 2008/7/15 13:38:00)

- · 喜欢的音乐,谢谢 ( yenwc 发表于 2008/7/25 11:08:00)

- · 卡老提攜慕姐的經典之作 不可錯過 感謝! ( glavin 发表于 2008/7/29 15:21:00)

- · 感謝提供 ( chingliang 发表于 2008/8/6 22:43:00)

- · 慕特是個傑出的音樂家,非常感謝 ( chingliang 发表于 2008/8/6 22:48:00)

- · 謝謝 ( luoluo48129 发表于 2008/8/20 16:50:00)

- · 找了好久,居然给我找到了 ( mihulao 发表于 2008/8/26 17:42:00)

- · thanks u ( freemanqifn 发表于 2008/9/23 11:41:00)

- · 谢谢版主分享!{8/12} ( wovworm 发表于 2008/9/30 11:47:00)

- · 谢谢分享! ( shryang 发表于 2008/10/14 10:53:00)

- · {8/57} {8/57} {8/57} {8/57} {8/57} {8/57} {8/57} { ( 雪儿 发表于 2008/10/14 13:05:00)

- · 感谢 ( ylyy0435 发表于 2008/11/27 10:44:00)

- · Thank you for your sharing. ( lindo_li 发表于 2008/11/27 20:15:00)

- · 有关部门及有关人员及时通知本站,本站将在第一时间内作出处理。 ( cxwan 发表于 2008/11/28 2:49:00)

- · 什么格式? ( typecast 发表于 2008/12/4 9:03:00)

- · 经典啊!!!! ( nf301 发表于 2008/12/21 9:56:00)

- · 孟德尔颂&布拉姆斯 小提琴协奏曲(穆特&卡拉扬指挥柏林爱乐)DG ( belly 发表于 2008/12/31 0:22:00)

- · 謝謝分享哦~~~~{8/12} ( loveissleepy 发表于 2008/12/31 0:53:00)

- · 衷心感谢你们的辛勤劳动! ( hnkok 发表于 2009/2/12 22:49:00)

- · 感谢分享,收藏了 ( sql250 发表于 2009/3/25 15:18:00)

- · 2009-3-5]拉赫玛尼诺夫Piano Concertos Nos.2&3-Jan ( wsice 发表于 2009/3/30 22:45:00)

- · 身為女性演奏家,慕特卻擁有媲美男性的雄渾力道 ( yel080306 发表于 2009/4/1 7:43:00)

- · 谢谢分享 ( eppemilu 发表于 2009/4/25 6:25:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( bayijunqi 发表于 2009/5/8 20:32:00)

- · 四大中的二大,又是穆特的,太好了。{8/70} {8/57} {8/58} ( sishangyuan 发表于 2009/5/30 12:09:00)

- · 谢谢分享。 ( duanzhixun 发表于 2009/7/10 21:03:00)

- · DG*Masters尊爵系列*孟德尔颂:小提琴协奏曲 ( biqin 发表于 2009/7/12 5:28:00)

- · 漂亮的因音乐,很美。 ( zhongguyu 发表于 2009/7/13 17:31:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( jessicastlee 发表于 2009/7/18 20:45:00)

- · 非常好听,分享 ( weixiulan 发表于 2009/7/18 22:28:00)

- · 謝謝了{8/13} 下來聽聽 (游客 发表于 2009/7/19 16:42:00)

- · thanks very much {8/12} ( loveissleepy 发表于 2009/7/19 16:43:00)

- · 非常感谢!!!!!!!!!!!!!!! ( zrh4019 发表于 2009/7/19 17:52:00)

- · 谢谢共享~~~{8/12} {8/12} {8/12} (游客 发表于 2009/7/19 19:19:00)

- · 感谢分享~{8/12} {8/12} {8/12} ( maple102 发表于 2009/7/19 19:20:00)

- · 孟德尔颂&布拉姆斯 小提琴协奏曲~ ( mihu 发表于 2009/7/20 10:43:00)

- · 喜欢的古典音乐,谢谢了! ( chenls711 发表于 2009/7/20 14:02:00)

- · 听听穆特的这个版本,谢谢啦! ( wenhuacn 发表于 2009/8/15 12:01:00)

- · 感谢分享经典~~ ( adai1121 发表于 2009/8/15 23:00:00)

- · 感谢分享经典~~ ( adai1121 发表于 2009/8/15 23:02:00)

- · {8/57} {8/57} ( abbajk 发表于 2009/8/15 23:10:00)

- · xie xie fen xiang! ( dfhonda 发表于 2009/8/22 11:02:00)

- · 很详细,不错.. {8/14} ( adamsmith 发表于 2009/8/22 11:07:00)

- · 音乐与知识共赏,谢谢诶。 ( suifeng5430 发表于 2009/10/1 13:32:00)

- · 来顶一下 ( crazyzhang 发表于 2009/10/8 15:44:00)

- · 谢谢分享 ( hrh66 发表于 2009/10/10 10:29:00)

- · 謝謝分享! ( 乐天鸟 发表于 2009/10/24 9:59:00)

- · 又闻到咖啡香。 ( gz4xxmb 发表于 2009/10/24 22:43:00)

- · 谢谢分享! ( zhiyizhi 发表于 2009/12/9 10:08:00)

- · 非常感谢! ( iwlaac 发表于 2010/1/14 18:52:00)

- · 很经典的乐曲。谢谢分享。 ( xst1958 发表于 2010/1/16 10:17:00)

- · 谢谢分享 ( chenls711 发表于 2010/1/26 1:11:00)

- · 谢谢楼主!好作品{8/12} 。 ( yinxiaoqiang 发表于 2010/1/30 13:49:00)

- · 謝謝分享 !! ( appletwo 发表于 2010/2/13 0:14:00)

- · 感谢楼主分享! ( llcj1234 发表于 2010/2/13 14:31:00)

- · {8/57} 谢谢分享!{8/72} ( msart 发表于 2010/2/21 18:37:00)

- · 应该有一套还是这个组合演奏的门德尔松与布鲁赫的吧? ( 醉翁戏鸟 发表于 2010/2/22 8:33:00)

- · 喜歡的啦! 謝謝 ( commandos 发表于 2010/3/3 11:53:00)

- · 谢谢!喜欢 ( datoulee 发表于 2010/3/23 13:46:00)

- · 感谢楼主 ( 修洛 发表于 2010/3/24 12:15:00)

- · 被卡拉揚稱為「自曼紐因以來最傑出的音樂天才?! ( wky9910 发表于 2010/5/3 14:10:00)

- · 孟德尔颂&布拉姆斯{8/13} ( 我才是空格 发表于 2010/5/6 22:14:00)

- · 谢谢分享美妙的音乐 ( adiao8888 发表于 2010/5/7 12:53:00)

- · 非常喜欢,谢谢 分享 ( allegro1 发表于 2010/8/4 14:18:00)

- · [b][color=#ff0000]孟德爾頌:小提琴協奏曲&布拉姆斯:小提琴協奏曲[ ( blue.bill 发表于 2010/11/17 16:24:00)

- · 谢谢分享 ( gfong 发表于 2010/12/29 21:06:00)

- · 感谢咖啡香版主上传分享穆特演奏的孟德尔颂&布拉姆斯小提琴协奏曲{8/13} ( noblewang 发表于 2011/1/13 10:43:00)

- · "四小"之中最爱"门小"! ( bulug 发表于 2011/1/21 10:56:00)

- · 谢谢分享{8/12} ( romanjoyce 发表于 2011/3/12 18:40:00)

- · 试听一下 ( hzj117 发表于 2011/3/13 15:27:00)

- · 喜欢的古典音乐 ( cry21 发表于 2011/3/18 22:06:00)

- · 喜歡的啦! 謝謝ㄚ香 ( ssm1971 发表于 2011/3/23 7:19:00)

- · 真好听,非常感谢 ( wstdzh 发表于 2011/4/10 19:32:00)

- · 有幸听到四大中的两大,还是穆特演奏的,谢谢了 ( 河边老树 发表于 2011/4/12 13:15:00)

- · 很不错!有木有?可以有!下一个顶一顶!!! ( snow007076 发表于 2011/5/27 16:47:00)

- · 感谢版主上传的穆特演绎的两大著名小提琴协奏曲 ( myhyc2001 发表于 2011/5/30 17:28:00)

- · 謝謝ㄚ香喜欢的古典音乐,美妙的小提琴 ( mikizhuang 发表于 2011/5/31 1:31:00)

- · ( hanye 发表于 2011/9/18 12:08:00)

- · 看看孟德尔颂:小提琴协奏曲&布拉姆斯:小提琴协奏曲 ( cmh111cmh 发表于 2014/7/18 9:49:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

聞到咖啡香

聞到咖啡香