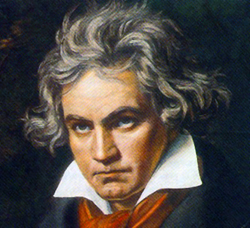

激动社区 爱乐之城 · 聆听一辑西方古典西方古典-Mp3区(VIP) [2007-5-1]贝多芬:歌剧《费黛里奥》全曲*费雪狄斯考主演*弗利克赛指挥巴伐利亚国立管弦乐团&柏林爱乐乐团(2CD

- · [quote][center] [color=#ff0000][b]專輯名稱:Fideli ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/1 9:38:00)

- · 多謝香版主對經典曲目詳盡的介紹 ( yhxnh 发表于 2008/11/3 18:37:00)

- · [quote][center] [b]Beethoven:Fidelio (2 of 2)[/ ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/1 9:39:00)

- · [quote][center] [color=#ff0000][b]劇情簡介: 故事 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/1 9:40:00)

- · 古典音乐,感谢分享! ( ◎_◎ 发表于 2007/5/1 9:58:00)

- · CD02好象还未传完,解压需要42以后! ( ◎_◎ 发表于 2007/5/1 10:39:00)

- · 唔,剛剛重新壓縮,發現CD2果真少了第42個壓縮包,謝謝大眼朋友告知! {76} {121} {12 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/5/1 10:58:00)

- · {118} {122} {112} 关于小贝还有这么多的事情! 咱咋都不知道呢{108} ( liaifeng 发表于 2007/5/1 11:02:00)

- · 多謝香版主對經典曲目詳盡的介紹{76} {76} {76} ( chris4 发表于 2007/5/1 15:24:00)

- · 祝咖啡MM节日快乐 {74} {76} {69} ( 任凭风浪起 发表于 2007/5/1 15:31:00)

- · 多謝版主提供分享和對經典曲目饿詳盡介紹! ( zhuse 发表于 2007/5/1 15:43:00)

- · [quote][i]最初由 liaifeng 发表[/i] [b]{118} {122} {1 ( Lawn 发表于 2007/5/1 22:58:00)

- · 謝謝咖啡香的分享,勞動節日辛苦了{76} {76} {76} {76} ( Parishotel 发表于 2007/5/1 23:15:00)

- · 感謝 咖啡的 贝多芬:歌剧《费黛里奥》全曲*费雪狄斯考主演*弗利克赛指挥巴伐利亚国立管弦乐团&柏林爱 ( shipman2 发表于 2007/5/2 0:44:00)

- · 多謝大大提供分享,音樂好聽. ( dc0916 发表于 2007/5/2 2:39:00)

- · 贝多芬 - 费黛里奥(歌剧 弗利克赛指挥巴伐利亚国立管弦乐团&柏林爱乐乐团 费雪狄斯考主演 ( chinaaster 发表于 2007/5/2 10:17:00)

- · cool~~ ( haydn277 发表于 2007/5/2 10:18:00)

- · 5.1节快乐!谢楼主和各位!下载了! ( langrenchi 发表于 2007/5/2 10:26:00)

- · 感谢分享!!{72} ( 我爱莫扎特 发表于 2007/5/2 11:58:00)

- · 如此详细的介绍,版主辛苦了.多谢!{65} {76} {76} {76} ( jnmc 发表于 2007/5/2 14:46:00)

- · 很不错,谢谢了 ( johnbobyray 发表于 2007/5/4 13:49:00)

- · 感謝分享!! ( ingjiunn 发表于 2007/5/5 19:40:00)

- · 好东西啊,多谢楼主分享 ( Oistrakh 发表于 2007/5/5 22:39:00)

- · Many thanks for your share {69} ( truelove 发表于 2007/5/6 1:48:00)

- · 贝多芬:歌剧《费黛里奥》全曲*费雪狄斯考 ( leejacket 发表于 2007/5/6 10:22:00)

- · 多謝你分享這麼多音樂!!! ( bandbaritone 发表于 2007/5/6 16:15:00)

- · 顶fiedlio ( siegfried_cn 发表于 2007/5/7 8:04:00)

- · 谢谢分亨{115} {91} {91} ( lgs101101 发表于 2007/5/8 20:24:00)

- · {65} {76} {76} {74} {69} ( 论坛游客 发表于 2007/5/9 13:00:00)

- · 多謝版主提供分享和對經典曲目饿詳盡介紹! ( hushasheng 发表于 2007/5/9 22:12:00)

- · 再次感谢楼主…… ( elfin0123 发表于 2007/5/23 23:24:00)

- · GOOD!!! ( yu14 发表于 2007/5/24 9:57:00)

- · 谢谢斑竹!把剧情那么详细地呈现在我们面前。 ( Schwarze_Augen 发表于 2007/6/1 10:40:00)

- · 頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂 ( caocao_liu 发表于 2007/6/3 15:39:00)

- · 非常感谢楼主分享 ( henrichan 发表于 2007/6/3 16:55:00)

- · 想下载这个 ( sudonghong710 发表于 2007/6/7 11:56:00)

- · 真好啊!谢谢 ( xukeshengyue 发表于 2007/6/9 16:53:00)

- · {114} {118} ( fanhefeng 发表于 2007/6/10 11:36:00)

- · 非常感谢!!! ( basslee 发表于 2007/7/1 22:56:00)

- · 好东西怎么能不收? ( baiyaozhou 发表于 2007/7/9 14:41:00)

- · 太详细了,感叹! ( sunnychueng 发表于 2007/7/9 18:22:00)

- · 非常精彩 谢谢分享 期待更多好专辑 ( simonyipnz 发表于 2007/7/28 8:47:00)

- · THANKS A LOT! ( tkpms3 发表于 2007/8/2 1:48:00)

- · 美乐共享了!{76} ( bys 发表于 2007/8/7 12:00:00)

- · 什么语言演唱的 ( shengwanha 发表于 2007/8/16 16:10:00)

- · 费雪狄斯考主演*弗利克赛指挥巴伐利亚国立管弦乐团&柏林爱乐乐团 ( chenlizhong 发表于 2007/8/21 17:27:00)

- · 很好的CD,谢谢 ( xhxtqws 发表于 2007/8/22 19:01:00)

- · 多謝版主提供分享和對經典曲目饿詳盡介紹!{47} ( leob8309 发表于 2007/9/18 11:04:00)

- · 这个版本第一次见到,谢谢楼主了!!! ( liu6351 发表于 2007/11/14 16:44:00)

- · 好好!!! ( liyanyun 发表于 2007/12/9 3:39:00)

- · 經典曲目, 谢谢分享! ( WOWWOWWOW 发表于 2007/12/11 18:00:00)

- · 感谢楼主分享好碟! ( hongch0923 发表于 2007/12/14 19:12:00)

- · haohaohao ( raistlinok 发表于 2008/1/11 12:16:00)

- · DG CD-4531062 Beethoven Fidelio op.72 2CDs 多謝香版主 ( l590605 发表于 2008/1/14 14:43:00)

- · 多謝版主提供分享和對經典曲目饿詳盡介紹! ( hdtv 发表于 2008/1/14 18:35:00)

- · 感謝大大的分享, 下載聽完全部是一大享受. ( cllbeijing 发表于 2008/1/15 13:45:00)

- · 十分感谢你,给我们带来这多好东西! ( 1 发表于 2008/2/28 2:21:00)

- · 经典音乐,谢谢分享 ( 如烟 发表于 2008/2/28 2:38:00)

- · 多謝版主提供分享 ( lzycp 发表于 2008/3/27 13:36:00)

- · 乐圣的唯一歌剧作品,绝对经典! ( jmzxc 发表于 2008/3/27 15:49:00)

- · 多謝提供分享和詳盡介紹!{76} {74} {76} ( north 发表于 2008/4/1 15:10:00)

- · 真是太感谢了,这我找了很久呢 ( yanglongkill 发表于 2008/4/1 17:30:00)

- · 最喜欢这个了!!!!其中 有一首 电影 奥涅金用过!!!!! ( canicust 发表于 2008/4/5 1:12:00)

- · 谢谢分享~ ( agg39 发表于 2008/4/5 16:14:00)

- · thanks a lot! ( freemanqifn 发表于 2008/4/13 23:23:00)

- · Fischer-Dieskau德文唱的最棒了,尤其是舒伯特的艺术歌曲{44} {44} {44} ( wcl_11 发表于 2008/4/14 11:14:00)

- · 那就回复一下 ( xiaoyaogulang 发表于 2008/4/30 14:00:00)

- · 很喜欢Ernst Haefliger的声音!虽然他的声音不是很有英雄性,不一定适合Florestan ( francolfn 发表于 2008/5/16 9:21:00)

- · thank you! ( xiawudong 发表于 2008/6/3 19:00:00)

- · 感谢详尽的介绍。 贝圣唯一的这部歌剧曾被很多乐评家誉为“万峰丛中一山孤”! 值得用心去聆赏。 (游客 发表于 2008/7/4 15:25:00)

- · 上面那个游客的回贴其实是我的,方才不知为何给退出登陆了。 再次感谢楼主发贴。 ( ddwl1999 发表于 2008/7/4 15:30:00)

- · 一张名盘. ( ynqjsc 发表于 2008/7/10 11:05:00)

- · 好听极了 感谢分享 ( yinyuelanmao 发表于 2008/7/17 10:14:00)

- · 谢谢o(∩_∩)o (游客 发表于 2008/9/11 14:21:00)

- · 没听过 下来听下 谢谢bz ( lizard_bihu 发表于 2008/9/11 14:32:00)

- · Rysanek唱的Fedelio? ( adriana 发表于 2008/10/16 1:34:00)

- · 贝多芬美美~~ ( icelovei 发表于 2008/10/27 16:17:00)

- · 这个版本没的说 (游客 发表于 2008/12/19 1:08:00)

- · it's nice ! ( ntchengli 发表于 2008/12/19 18:17:00)

- · 古典世界 令人上癮 ( qqazs 发表于 2009/1/26 7:43:00)

- · 多謝香版主對經典曲目詳盡的介紹 ( linxinuo 发表于 2009/1/26 17:27:00)

- · 谢谢分享。 ( duanzhixun 发表于 2009/3/5 12:05:00)

- · 贝多芬的歌剧还没听过呢!但他和莫扎特应该是传统歌剧了吧!瓦格纳的还听了不少... ( maxiaobao 发表于 2009/3/20 10:17:00)

- · 贝多芬:歌剧《费黛里奥》全曲 ( bachbach 发表于 2009/3/22 21:53:00)

- · 感谢分享 ( chentj88 发表于 2009/5/14 21:56:00)

- · [font=宋体][size=4]谢谢介绍贝多芬的歌剧《费黛里奥》,一个贝多芬够我们研究一辈子。 [ ( gumeike 发表于 2009/5/16 11:03:00)

- · 谢谢分享 ( lcywxj5188 发表于 2009/6/8 22:02:00)

- · Thanks very much ( francaise 发表于 2009/7/12 11:36:00)

- · 大师的唯一一部歌剧,一定要下! ( wg_better 发表于 2009/7/23 10:43:00)

- · 又出现传了一半不能传的事情了,我无奈啊!~ ( wg_better 发表于 2009/7/23 12:30:00)

- · 感谢楼主分享。 ( like2009 发表于 2009/8/7 12:07:00)

- · 感谢版主分享! ( llcj1234 发表于 2009/9/22 0:57:00)

- · 以前从未欣赏过贝多芬的歌剧作品。多谢咖啡版主分享。 ( laoshuxinya 发表于 2009/9/22 8:00:00)

- · 谢谢分享老贝唯一的歌剧 ( zhaojiaoshou 发表于 2009/10/6 21:49:00)

- · 謝謝分享贝多芬 ( commandos 发表于 2009/12/10 13:28:00)

- · 感谢分享费黛里奥!靓盘~ ( iwlaac 发表于 2010/4/21 15:14:00)

- · 感谢分享弗里恰伊的指挥! ( dhg5676 发表于 2010/6/15 11:57:00)

- · 贝多芬唯一一部歌剧,不得不听 ( Momoliment 发表于 2010/8/26 15:47:00)

- · 谢谢分享 ( gfong 发表于 2010/12/30 1:30:00)

- · 欣赏贝多芬的歌剧。感谢楼主发帖。 ( fanyuf 发表于 2014/1/3 11:07:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

聞到咖啡香

聞到咖啡香