激动社区 爱乐之城 · 聆听一辑西方古典西方古典-Mp3区(VIP) [2006-10-11]「钢琴旧约圣经」Bach:The Well-Tempered Clavier Ⅱ巴哈钢琴平均律第

- · [quote][center] [color=#ff0000][b]專輯名稱 : Bach ( 聞到咖啡香 发表于 2006/10/11 16:13:00)

- · 非常感谢!!! ( granlux 发表于 2008/11/11 19:44:00)

- · 真是太棒了! ( simonhuang911 发表于 2008/12/21 18:15:00)

- · [quote][center] [color=#ff0000][b]平均律釋義:[/b][ ( 聞到咖啡香 发表于 2006/10/11 16:13:00)

- · thank you{8/12} ( zo_fg 发表于 2008/9/30 10:44:00)

- · 咖啡,下午好啊,继续听你的音乐!! ( adore9191 发表于 2006/10/11 16:16:00)

- · [quote][i]最初由 adore9191 发表[/i] [b]咖啡,下午好啊,继续听你的 ( 聞到咖啡香 发表于 2006/10/11 16:45:00)

- · [mjimg]up_file/2005/9/2/lion_2005927205661479312_1 ( 风流才子 发表于 2006/10/11 16:51:00)

- · 谢谢咖啡了哦 辛苦啦 {76} {76} {127} ( kate 发表于 2006/10/11 17:12:00)

- · {76} 謝謝咖啡斑斑分享! ( lkk001 发表于 2006/10/11 17:44:00)

- · 香版辛苦了…… {65} {76} {76} {76} ( 论坛游客 发表于 2006/10/11 18:18:00)

- · 咖啡:今日真忙哦 !!賺 摳摳哦!!! 夜裡來聽 還真是不錯哦!!!{127} 早上 ( shipman2 发表于 2006/10/12 1:37:00)

- · 不错 这个音质高:) 辛苦了 ( Gothic 发表于 2006/10/12 8:36:00)

- · 巴哈钢琴平均{72} {72} {72} ( rosaaa 发表于 2006/10/12 8:39:00)

- · haohaohaho,下下看 ( catersong 发表于 2006/10/12 8:43:00)

- · 咖啡:妳這內容 好長哦 我看完了 平均律12音原來就是 7個全音 + 半音5個 12音 ( shipman2 发表于 2006/10/12 9:15:00)

- · 不错 这个音质高:) 辛苦了 ( miestwu 发表于 2006/10/12 11:18:00)

- · 辛苦啦!收下了,謝謝{76} {76} [mjimg]up_file/2006/10/1 ( Parishotel 发表于 2006/10/12 13:41:00)

- · 感謝分享這麼好的音樂 ( dump 发表于 2006/10/12 16:25:00)

- · 继续欣赏Bach.{72} {76} {76} {76} ( jnmc 发表于 2006/10/12 18:45:00)

- · 赞一个! ( mouse7825 发表于 2006/10/12 18:56:00)

- · 第一卷下载了,正在听,就盼着第二卷呢。谢谢,非常的。 ( mqhz 发表于 2006/10/12 20:36:00)

- · 支持一下{91} 謝!!!{76} ( badener 发表于 2006/10/12 21:52:00)

- · 终于是盼到了,咖啡版主辛苦了!{76} ( 天天_2003 发表于 2006/10/13 14:03:00)

- · 我們一起聽 ( yanghg 发表于 2006/10/13 14:49:00)

- · 继续听你的音乐!! ( ycs0256 发表于 2006/10/13 16:57:00)

- · {76} thanks for sharing ( musicmount 发表于 2006/10/13 19:35:00)

- · 第一卷不錯聽,繼續收第二卷,謝謝咖啡版{72} {76} ( csd131 发表于 2006/10/15 17:07:00)

- · 就是想聽好音樂啦, 頂. ( dc0916 发表于 2006/10/16 6:16:00)

- · 不曾弹琴,所以未曾听过,下下来听听!谢谢! ( inlook_lynn 发表于 2006/10/17 13:36:00)

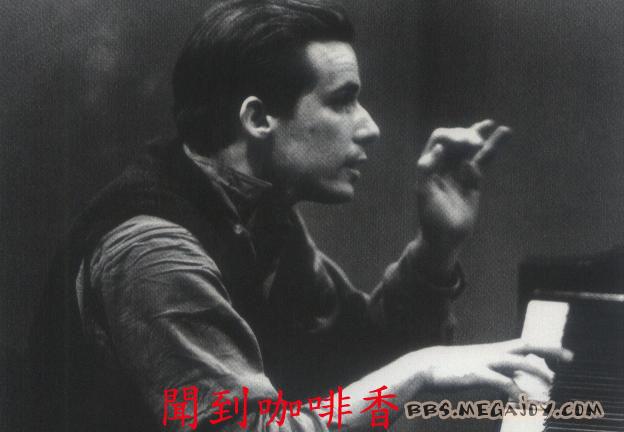

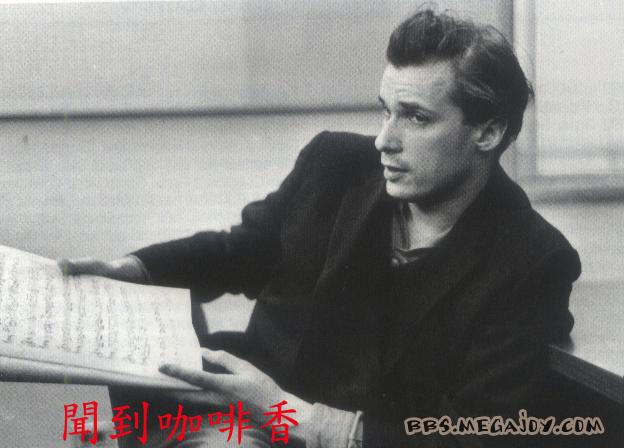

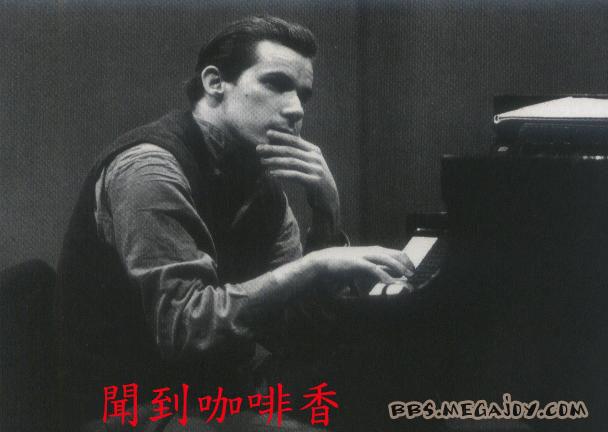

- · 聽完Glenn Gould 演奏的Goldberg variation 後, 已深深為他著迷. ( jerrylei 发表于 2006/10/19 12:01:00)

- · [mjimg]up_file/2006/10/20/lion_2006102015812191988 ( 帕瓦箩筐 发表于 2006/10/20 15:09:00)

- · 筐筐,基本上曲目並沒有不同之處 由於J.S.Bach創作上下兩卷的平均律年代之間相隔甚多,第一卷B ( 聞到咖啡香 发表于 2006/10/21 8:40:00)

- · 谢谢分享 ( tonypine 发表于 2006/10/26 16:34:00)

- · {63} {72} {76} {65} {62} ( ab3227109 发表于 2006/10/26 21:21:00)

- · 謝謝咖啡斑斑分享! ( mwj3x_zf 发表于 2006/10/27 15:42:00)

- · 謝謝咖啡斑斑分享好音乐! ( peterzoll 发表于 2006/10/29 9:20:00)

- · 顶了第一卷,再顶第二卷,再接再顶,一定要顶出水平,顶出感激,就是头顶得有点痛,没练过铁头功嘛! ( fj2001 发表于 2006/11/1 12:37:00)

- · 巴赫的复调音乐手法常常让人茫然所失在变化多端的迷宫中,而古尔德总能将其繁复化简又不失作品精髓,很好地 ( ly888 发表于 2006/11/11 22:00:00)

- · 上传APE很辛苦,谢谢分享! ( coldwatch 发表于 2006/12/10 11:15:00)

- · thanks for this piano bible ( simmer 发表于 2006/12/14 6:34:00)

- · 谢谢!应该有四卷的吧? ( vollllll 发表于 2007/1/28 18:43:00)

- · [quote][i]最初由 vollllll 发表[/i] [b]谢谢!应该有四卷的吧?[/b ( 聞到咖啡香 发表于 2007/2/1 19:48:00)

- · 汗汗,俺的意思是说有这版巴哈二十四前奏与赋格全集有4CD,表达能力太差,让咖啡斑斑见笑了{115} ( vollllll 发表于 2007/2/2 0:11:00)

- · [quote][i]最初由 vollllll 发表[/i] [b]汗汗,俺的意思是说有这版巴哈 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/2/2 0:40:00)

- · PS:阿胥肯納吉的也不錯喔{109} (你很不錯喔,我會記得你的,{110} 下次我預計要放出 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/2/2 0:42:00)

- · [quote][i]最初由 聞到咖啡香 发表[/i] [b]PS:阿胥肯納吉的也不錯喔{109 ( shipman2 发表于 2007/2/2 0:57:00)

- · [quote][i]最初由 聞到咖啡香 发表[/i] [b] Bach的十二平均律共分成上下二 ( vollllll 发表于 2007/2/2 1:23:00)

- · [quote][i]最初由 聞到咖啡香 发表[/i] [b]PS:阿胥肯納吉的也不錯喔{109 ( vollllll 发表于 2007/2/2 1:41:00)

- · [quote][i]最初由 vollllll 发表[/i] [b][quote][i]最初由 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/2/4 1:44:00)

- · [quote][i]最初由 vollllll 发表[/i] [b][quote][i]最初由 ( 聞到咖啡香 发表于 2007/2/4 2:13:00)

- · [quote][i]最初由 风流才子 发表[/i] [b][mjimg]up_file/200 ( c15 发表于 2007/2/6 9:39:00)

- · [quote][i]最初由 聞到咖啡香 发表[/i] [b]啊啊啊,真是歡欣哪{69} ( vollllll 发表于 2007/2/8 18:13:00)

- · [quote][i]最初由 聞到咖啡香 发表[/i] [b]西洋音樂史有那麼多不同調性的時期, ( vollllll 发表于 2007/2/8 18:18:00)

- · 感謝分享! ( ingjiunn 发表于 2007/3/21 14:28:00)

- · 辛苦了 谢谢 {76} ( shfxj 发表于 2007/3/21 15:28:00)

- · {76} {76} {76} {76} ( 论坛游客 发表于 2007/3/22 18:19:00)

- · 欣赏古典音乐 ( musicfans 发表于 2007/3/23 10:09:00)

- · 谢谢分享 {76} ( truelove 发表于 2007/4/2 0:11:00)

- · 想下载这个 ( sudonghong710 发表于 2007/4/5 18:57:00)

- · 好东西啊 ( Oistrakh 发表于 2007/4/16 23:18:00)

- · 很不错,谢谢分享 ( johnbobyray 发表于 2007/5/15 13:05:00)

- · thx for your share ( zywzz11 发表于 2007/5/16 13:59:00)

- · xiexiele ( 论坛游客 发表于 2007/5/16 15:01:00)

- · 感谢楼主分享! ( hongch0923 发表于 2007/5/17 23:55:00)

- · 太好了,这真是非常难得的唱片啊 ( tillich 发表于 2007/5/29 11:24:00)

- · 谢谢分享 ( Gulit 发表于 2007/5/29 13:27:00)

- · fgsm,gksdgfjksdfjk ( zhh3180 发表于 2007/6/29 13:46:00)

- · 謝謝咖啡斑斑 ( lazy7811 发表于 2007/7/1 10:33:00)

- · 今天真是过瘾,在你家听到好多惬意的音乐呢,古尔德确实是位钢琴怪才,听说他古怪的演奏还需锯掉一截琴凳, ( 帕瓦箩篮 发表于 2007/7/3 21:27:00)

- · 好好学习学习,增长见识!感谢楼主精彩推荐! ( changht 发表于 2007/7/4 11:31:00)

- · 非常感谢楼主分享 ( henrichan 发表于 2007/7/4 16:25:00)

- · 又来感谢LZ了 ( DinoNed 发表于 2007/7/4 22:33:00)

- · 谢谢分享巴赫的美妙音乐{76} {76} {76} ( sunjp62 发表于 2007/8/3 8:44:00)

- · 感谢~~ ( vilja8635 发表于 2007/8/23 9:44:00)

- · 我很有耐心,全部下载完,呵呵~ ( cherish99 发表于 2007/8/30 23:37:00)

- · 多謝你分享這麼多好音樂 ( bandbaritone 发表于 2007/8/31 1:18:00)

- · 感谢分享,多谢啦,我要做胎教用~ ( mushroom 发表于 2007/8/31 17:49:00)

- · 咖啡,继续听你的音乐!! {52} ( leob8309 发表于 2007/9/17 2:40:00)

- · 顶!!!!! ( zhangxy07 发表于 2007/9/21 2:04:00)

- · wow~BWV883 is my piano exam song~THANKS ( fibich 发表于 2007/10/13 14:57:00)

- · 谢谢分享 ( ak47qi 发表于 2007/11/4 9:10:00)

- · BRAVO!BRAVO! ( tkpms3 发表于 2007/11/9 16:27:00)

- · 谢谢分享好的音乐。 ( 静夜我心 发表于 2007/11/28 4:14:00)

- · [center][size=6][color=#ff0000]献[mjimg]up_file/200 ( sctiger 发表于 2007/11/30 15:54:00)

- · 很不错的音乐 ( sherry19990121 发表于 2007/12/16 17:09:00)

- · 哈哈一份宝贝 ( chaoschao 发表于 2007/12/17 22:56:00)

- · thanks for sharing ( peripatetic 发表于 2007/12/19 13:52:00)

- · 夜裡來聽 還真是不錯 ( ljj999 发表于 2007/12/21 14:16:00)

- · 无棵言说的杰作 ( wxkl123 发表于 2007/12/22 9:27:00)

- · 很喜欢,谢谢分享! ( anomalyfree 发表于 2007/12/22 11:26:00)

- · 巴赫大提琴协奏曲 ( KENNETH_777 发表于 2007/12/27 22:06:00)

- · 感谢分享..... ( z951357 发表于 2008/1/14 17:49:00)

- · SONYBMG S2k52603 BachThe Well Tempered Clavier Ⅱ 2 ( L590605 发表于 2008/1/14 20:19:00)

- · 感谢咖啡 辛苦提供 谢谢 ( 西北风 发表于 2008/1/15 7:22:00)

- · 这是个好专辑!!! ( toccata6543 发表于 2008/2/1 17:36:00)

- · ding!!! ( mihulao 发表于 2008/2/23 16:03:00)

- · 支持ape,多谢! ( landof 发表于 2008/2/29 15:33:00)

- · 謝謝分享 好聽{76} {74} {76} ( north 发表于 2008/3/1 3:23:00)

- · 谢谢分享 ( 如烟 发表于 2008/3/3 13:04:00)

- · 感謝樓主 ( s8821001 发表于 2008/3/13 18:08:00)

- · 谢谢:) ( lorelei 发表于 2008/3/21 20:10:00)

- · 看看了。。。。。。。。 ( yurish 发表于 2008/4/21 14:11:00)

- · Thanks!{76} {76} {72} ( chickenE 发表于 2008/4/21 22:18:00)

- · 换了硬盘来下APE,谢谢分享!! ( zamao 发表于 2008/4/23 19:20:00)

- · 感谢楼主分享 ( oscar_wj 发表于 2008/4/23 20:46:00)

- · 悠长假期里也出现了这张CD ( slowdive 发表于 2008/5/2 23:37:00)

- · 谢谢楼主提供分享!~~~ ( zgh329 发表于 2008/5/16 10:33:00)

- · 謝謝您的分享.辛苦了. ( shenkuo 发表于 2008/5/27 4:03:00)

- · 多谢楼主啦!这块儿下要比电驴要快啊,呵呵{8/13} ( sharkphone 发表于 2008/6/5 22:07:00)

- · 最多推薦的版本{8/13} 謝謝 ( huashing 发表于 2008/6/7 16:13:00)

- · 想看 (游客 发表于 2008/6/9 12:09:00)

- · 斑竹,辛苦,喜欢你的音乐 ( qiuchennb 发表于 2008/6/9 12:17:00)

- · 謝謝分享! ( hjjj3 发表于 2008/6/9 19:47:00)

- · 钢琴旧约圣经 不错听听 ( wlacrimosa 发表于 2008/6/14 11:12:00)

- · 很好听 ( xusiyu 发表于 2008/6/18 16:01:00)

- · henhaotingde ( xusiyu 发表于 2008/6/19 10:49:00)

- · 好啊,喜欢巴哈 (游客 发表于 2008/6/25 16:59:00)

- · 很好的帖子! ( suifengtingyu 发表于 2008/7/3 14:35:00)

- · 马上收藏 ( proud911 发表于 2008/7/25 22:03:00)

- · THX FOR SHARING!~ ( hidepita 发表于 2008/8/12 7:15:00)

- · 謝謝分享! {8/14} (游客 发表于 2008/8/13 11:06:00)

- · 谢谢了哦 辛苦啦{8/14} ( a940207 发表于 2008/8/13 11:22:00)

- · 谢谢分享 ( fugui19 发表于 2008/9/22 0:47:00)

- · 巴哈,音樂史上的先驅,一個美麗永遠的謎。感謝分享! ( fy208 发表于 2008/9/30 1:20:00)

- · 太有名了 ( wuwo123 发表于 2008/9/30 21:15:00)

- · {8/57} ( lizard_bihu 发表于 2008/9/30 22:31:00)

- · thanks u ( freemanqifn 发表于 2008/10/1 8:17:00)

- · 谢谢分享 ( sukker 发表于 2008/10/2 22:35:00)

- · 钢琴旧约圣经 Thanks ( jimxiang 发表于 2008/10/3 10:44:00)

- · 谢谢咖啡!真是好!!! ( hhblhhbl 发表于 2008/10/3 17:21:00)

- · 非常非常优美 谢谢 ( jylqx 发表于 2008/10/3 20:50:00)

- · 巴哈钢琴平均律第一 回复主题 ( sukker 发表于 2008/10/4 6:55:00)

- · 值得收藏细赏,感谢! ( taohan0103 发表于 2008/10/15 9:39:00)

- · 谢谢咖啡... ...{76} ( catbutterfly 发表于 2008/10/24 5:35:00)

- · Thanks! ( fatdobar 发表于 2008/10/27 18:18:00)

- · 谢谢楼主~~这个好~~~ ( talitha 发表于 2008/11/10 18:09:00)

- · 今天打开旧笔记本,发现有个文件里有23个压缩文件没解压,然后第23个文件被破坏,原来下着就忘了,笑S ( Lawn 发表于 2008/11/15 2:56:00)

- · 很有大师水平的演奏。!{8/13} {8/16} (游客 发表于 2009/1/3 15:08:00)

- · 谢谢分享~ ( tcwill 发表于 2009/2/2 23:22:00)

- · this is so good, thanks for share ( cara660830 发表于 2009/2/8 1:50:00)

- · 喜欢Gould演奏的WTC~ ( amadwus 发表于 2009/2/12 0:12:00)

- · 试听很好听,谢谢分享 ( sungd 发表于 2009/2/12 14:00:00)

- · 美妙的音乐响起,感谢楼主的分享! ( glw24408 发表于 2009/2/27 11:28:00)

- · 谢谢分享! ( maxiaobao 发表于 2009/3/11 14:28:00)

- · 谢谢香班 ( xizihe 发表于 2009/3/11 17:31:00)

- · 大爱楼主也 抱走咯 ( uymemory 发表于 2009/3/13 20:19:00)

- · 多谢斑竹,支持 ( sunflowera 发表于 2009/3/21 2:21:00)

- · 我们都十分喜欢 ( henai 发表于 2009/3/25 22:24:00)

- · 感谢版主分享!! ( lllcj 发表于 2009/4/8 10:13:00)

- · 谢谢分享{8/0} ( adamxp 发表于 2009/5/24 14:34:00)

- · look look!!!{8/13} ( justinchenjy 发表于 2009/5/29 10:26:00)

- · {8/13} 第二卷原来长在这里{8/13} ( ludwing1234 发表于 2009/6/17 7:11:00)

- · 感谢咖啡 ( lllfrv 发表于 2009/6/24 15:38:00)

- · 继续听你的音乐!! ( commandos 发表于 2009/6/25 20:50:00)

- · 想下载听听,谢谢! ( rash9 发表于 2009/6/25 23:44:00)

- · 谢谢咖啡 ( music_bbs 发表于 2009/7/7 16:05:00)

- · 谢谢分享! ( zarathustra 发表于 2009/7/17 23:30:00)

- · 置顶 好货 ( sdsdsddd 发表于 2009/7/27 15:42:00)

- · 辛苦啦:)~~~~~~~~ ( a1m1 发表于 2009/7/28 14:23:00)

- · 继续了,谢谢 ( wg_better 发表于 2009/8/3 12:30:00)

- · 好极了! ( cxysebastian 发表于 2009/8/4 9:32:00)

- · 谢谢音乐和介绍。 ( PTR9090 发表于 2009/8/8 1:06:00)

- · 好。听听看。 ( in21st 发表于 2009/8/10 8:31:00)

- · 手下了,谢谢```` ( dummy 发表于 2009/8/12 15:58:00)

- · 我們一起聽 ( toukeluosi 发表于 2009/8/14 9:31:00)

- · 充分地發揮了各種對位法的技巧。這些曲子都是以「賦格與觸技曲」的形式完成,尤其觸技曲更是作曲法上的傑作 ( lzlfeng 发表于 2009/9/3 21:58:00)

- · 謝謝咖啡斑斑分享! ( adamsmith 发表于 2009/9/5 19:47:00)

- · 感谢楼主分享。 ( like2009 发表于 2009/9/6 15:53:00)

- · 喜欢巴赫的平均律,谢谢! ( mondyuer 发表于 2009/9/21 20:17:00)

- · 这个要下的 ( luanshiyao 发表于 2009/9/22 19:06:00)

- · 感谢楼主!你的分享为我们无味的生活增添了无限的光彩!!{8/14} ( osbern 发表于 2009/9/27 19:45:00)

- · 感谢楼主分享! ( llcj1234 发表于 2009/10/5 13:31:00)

- · I am very curious, and just want to have a try. th ( nawiat 发表于 2009/10/25 8:46:00)

- · 咖啡,有时咖啡,咖啡的都是经典 ( alexschure 发表于 2009/10/25 10:31:00)

- · 好东西要下的,感谢 ( fengfeng45 发表于 2009/10/25 23:11:00)

- · 不错 很好听咧 ( bambooflute 发表于 2009/10/29 12:40:00)

- · 好 音质好!a a ( virginie 发表于 2009/12/29 19:31:00)

- · 非常感谢! ( iwlaac 发表于 2010/1/14 16:34:00)

- · 哈哈哈 很喜欢 {8/13} ( wkc0921 发表于 2010/1/18 16:22:00)

- · 继续下载clavier 2,呵呵 ( oppee 发表于 2010/2/11 21:44:00)

- · 听了第一卷,非常棒 ( jellicle 发表于 2010/2/12 14:03:00)

- · 谢谢分享 ( 修洛 发表于 2010/2/26 17:58:00)

- · 謝謝咖啡!!! ( zgcczx 发表于 2010/5/2 21:09:00)

- · 真是好东西啊,正好和Wanda Landowska对比!谢谢{8/14} ( stooge 发表于 2010/5/6 10:35:00)

- · {8/57} 谢谢香版分享钢琴旧约圣经{8/57} ( eady 发表于 2010/6/2 13:04:00)

- · 感谢分享 ( 赢民 发表于 2010/6/2 15:07:00)

- · 下了一,再下第二 ( zzw143 发表于 2010/6/3 14:30:00)

- · 好美。。。 谢谢分享。。。 ( ZHANGDEYEXIAKE 发表于 2010/6/3 21:09:00)

- · 多谢版主!!!!!!!!!!!!{8/12} ( lon123 发表于 2010/6/11 10:47:00)

- · 不错。总算全了 ( fans1445 发表于 2010/9/28 15:48:00)

- · 欣赏了第一卷,再来欣赏第二卷 ( 大胡子 发表于 2010/9/29 14:05:00)

- · 谢谢分享 ( gfong 发表于 2011/1/2 13:11:00)

- · 谢谢楼主!真的很喜欢!谢谢分享!!! ( 胡诗君 发表于 2011/5/29 14:30:00)

- · 谢谢分享gould的巴赫平均律钢琴,很干净的声音。 ( sc108 发表于 2011/10/6 17:42:00)

- · 谢谢楼主分享好音乐!{8/13} ( ymnl 发表于 2023/1/22 16:07:00)

Copyright @ 2004-2026 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

聞到咖啡香

聞到咖啡香