- · -- 才女林徽因:气质如兰 人艳如花 (34P) -- 林徽因年谱(1904年6月10日一1955 ( April 发表于 2006/10/8 12:44:00)

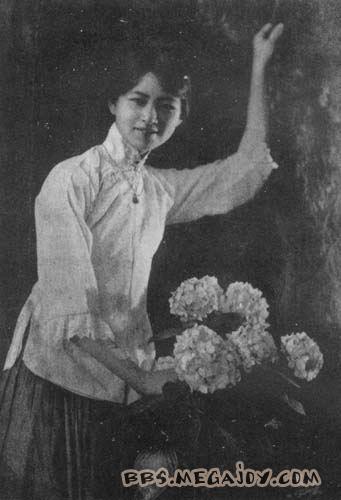

- · [color=#7E7400]林徽因,原名徽音,1904年出生于福建闽侯一个官僚知识分子家庭。父亲林 ( April 发表于 2006/10/8 13:02:00)

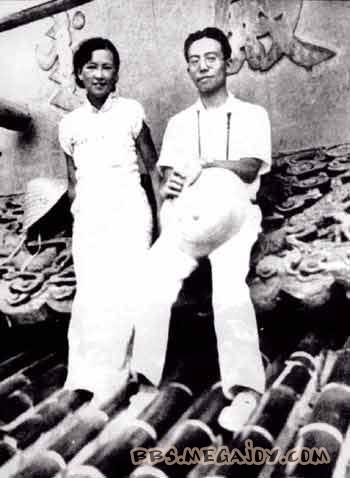

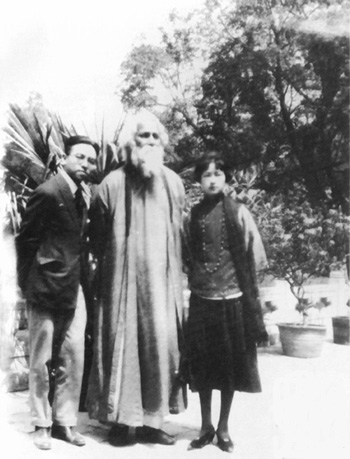

- · [color=#7E7400]在林徽因的感情世界里有三个男人,一个是建筑大师梁思成,一个是诗人徐志摩 ( April 发表于 2006/10/8 13:22:00)

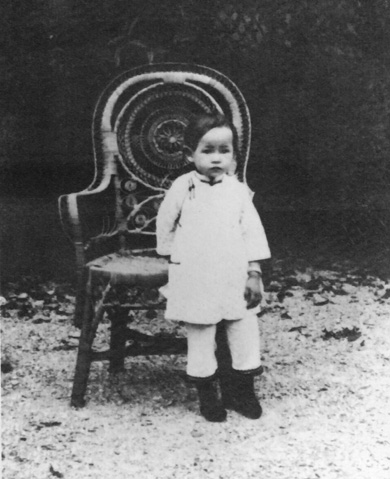

- · [color=#a52a2a]1904年1岁 6月10日,林徽因生于浙江杭州陆官巷住宅。 ( April 发表于 2006/10/8 13:26:00)

- · [color=#00FF00] [b]你是人间的四月天 [/b] 我说你是人间的四月天, ( April 发表于 2006/10/8 13:34:00)

- · 林徽因,原名林徽音。徽音,出《诗经•大雅•思齐》“大姒嗣徽音 ( April 发表于 2006/10/8 13:44:00)

- · 谢谢介绍! ( 东北虎爷 发表于 2006/10/9 0:45:00)

- · {76} 一 代 才 女 ( lkk001 发表于 2006/10/10 13:02:00)

- · {72} {72} {72} ( sudongpi123 发表于 2006/10/12 14:39:00)

- · 自顶一下 {8/12} ( April 发表于 2009/2/26 5:28:00)

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com 激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

April

April