【图】古代科举作弊工具:馒头夹小抄

在中国科举制度1300多年的历史中,古代科举作弊工具花样百出,连馒头也可以夹小抄。

在中国科举制度1300多年的历史中,古代科举作弊工具花样百出,连馒头也可以夹小抄。 在历史上,北京人拿到进士“高学历”的人并不多,博物馆统计了从唐代到清代北京进士登科地区分布,笔者发现多出自郊区县,其中大兴出的进士最多,明代有124位,清代有425位,其次是宛平。其他地区进士人数寥寥无几。

北京科举匾额博物馆馆长姚远利介绍,馆中所藏匾额题字中,仅清代状元就有29位。此外,还有12位榜眼、13位探花留下的墨宝,而进士所题写榜书更是难计其数。“但北京的状元匾目前一直都未找到,估计已无遗存。”馆主颇为遗憾。

录取通知书写体貌特征

国子监相当于政府的干部学院,考入国子监满三年毕业后就能封官。太学生们报到时要拿“监照”也就是录取通知书。博物馆找到了一个叫张德大的太学生的“监照”,这个学生是花钱买官做,在户部颁发的监照上写明,买一个监生身份需要“23两4钱银子”。以前没有照片,为了避免冒名顶替,录取通知书上必须写明体貌特征,张德大的监照上就说他“40岁,中等个,面白,有胡须,俊秀”。

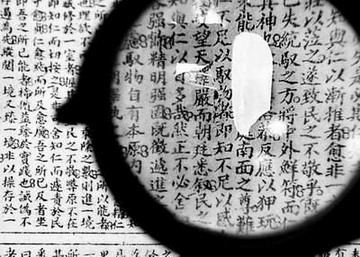

花样百出的作弊工具

一寸见方的印本上竟写满了2.9万字,肉眼极难辨清。这不是书法艺术品,而是清代考试作弊使用的“口袋书”,上面印有41篇范文。当年考生门作弊手段也是五花八门,辫子、馒头都是藏“挟带”的工具,就连墨盒上开个也能把作弊条塞进去。

镇馆之宝元代科举门

科举匾额博物馆里的镇馆之宝,是一座元代的科举门。这座科举门实际上是一座汉白玉石雕牌坊。其顶部为元代汉白玉石刻遗存。以前贡院考棚、州县府学和文庙等考试与教育场所,都立有这类牌坊,但正中所刻一般为“禹门”或“龙门”,唯独这座牌坊所刻字体为“科举门”。在整个元代,只有40多年实行科举,汉人书生在石牌坊上镌刻“科举门”,表达了他们对科举考试的强烈渴望。据专家考证,此门现在在国内外仅此一件。

馆藏牌匾中“年纪”最大的是明朝永乐二年状元曾为其江西同乡、永乐九年的状元萧时中所题“状元及第”,距今已有500多年的历史。此外,末代状元刘春林题写的牌匾也能在博物馆中找到。(文/朱烁 来源:北京晨报)