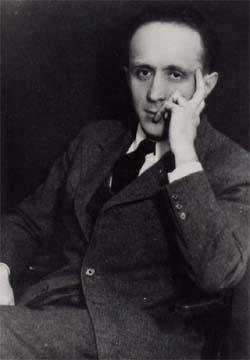

流浪指挥-雅沙·霍伦斯坦(Jascha Horenstein)

霍伦斯坦过着漫游者般的生活,然而尽管没有属于自己的乐队,他却以马勒和布鲁克纳的顶尖演绎者而著称于世。

雅沙·霍伦斯坦在英美两国的名声建立在两个完全不同的基础上。在英国,从五十年代末期一直到他逝世的1973

年期间的无数场公开演出奠定了他作为指挥大师的地位;而在美国,Vox公司1952年发行的他的首批唱片使他成为

美国人心目中的录音先驱。美国听众通过这些早期的密纹唱片欣赏到了一位伟大指挥鼎盛时期的倾力之作,而霍

伦斯坦本人也从一开始就被公认为是与崇尚旋律主义的布鲁诺·瓦尔特和具有严谨的纪念碑风格的奥托·克伦佩

勒并驾齐驱的马勒与布鲁克纳的演绎权威。

霍伦斯坦广泛的保留曲目在他的唱片中可略窥一二:除了他最为出名的马勒和布鲁克纳,还有勋伯格巴托克,雅

纳切克,斯特拉文斯基,普罗科夫耶夫,肖斯塔科维奇,当然还有莫扎特,海顿,贝多芬勃拉姆斯和巴赫。唯一

的例外是尼尔森,1927年霍伦斯坦首次指挥尼尔森,随后便将他束之高阁,直到60年代后期才重新指挥他的作品。

这也反映了指挥家早期所受重要的音乐影响和学徒时代的各种经历。

最初是个作曲家兼小提琴家,霍伦斯坦在20世纪20年代开始指挥。1916年起就读于维也纳音乐学院,1920年来到

柏林。首场演出在1922年,他与维也纳交响乐团合作,曲目包括马勒的第一交响曲,这部作品的诠释直到指挥家

去世后的十几年仍然具有争议性。他在柏林也与合唱队总指挥Siegfried Ochs一起工作,并成为其助手。

霍伦斯坦的合唱指挥吸引了1922年新上任的柏林爱乐掌门人富特文革勒。他们的合作不仅对霍伦斯坦今后的职业

生涯意义重大,而且对他的指挥风格产生了深远影响。1927年富特文革勒指派霍伦斯坦在法兰克福ISCM节期间给

乐队进行演出排练。演出曲目有尼尔森的第五交响曲和巴托克的第一钢琴协奏曲。这次音乐会,和其它20年代后

期柏林爱乐的演出一道,为霍伦斯坦日后的一些先入之见埋下了早期的根源。在柏林他指挥了马勒第五和布鲁克

纳第九,还有Karol Rathaus, Max Butting, Kurt Weill和阿兰·伯格的新作。

28到29年间他录制了自己的首批唱片:在慕尼黑,他与Heinrich Rehkemper合作灌录了马勒的《亡儿之歌》——

这也是这部作品的首次录音;与柏林爱乐录制了布鲁克纳的第七,海顿的惊愕,舒伯特的第五,两首莫扎特的序

曲,还有勋伯格的两首巴赫众赞歌前奏曲的改编曲(作于1922年,这里也是该作的首次录音)。从这些演出中,

我们可以发现这位年轻的指挥家对恢宏的长篇结构具有惊人的掌控能力;管弦乐的音响清澈透明而又不失细节与

重点,这成了他日后的显着特征。

富特文革勒的保荐帮助他赢得了杜塞尔多夫歌剧院首席指挥的职务,随后他又被提升为音乐总监——这也是他仅

有的终生任职。1933年3月因受到纳粹对当权犹太人的排挤他被迫离开德国,而事实上从在杜塞尔多夫任职伊始他

就一直受到不友好的对待。他在常规曲目中加入了许多当时的新作,包括值得纪念的1930年杜塞尔多夫版伯格的

《沃采克》,1931年雅纳切克的《死屋》,再加上他个人那时对标准曲目的处理方式,在当时普遍存在的反犹主义

的煽风点火下,给他带来的是媒体充满敌意的尖刻评论

在这般情况下,继1929年和1930年分别走访法国和俄罗斯之后,霍伦斯坦与1933年迁往巴黎,从那里他开始了在

华沙,莫斯科和列宁格勒任客席的指挥生涯。在那儿他进一步提升由Oscar Fried和马勒本人于一战前就已经奠定

的作曲家在俄国的崇高威望。他也和热衷于马勒的肖斯塔克维奇建立了私人友谊。他的足迹也遍及到了巴勒斯坦

,1938年他主动承担带领巴勒斯坦交响乐团(现为以色列爱乐)整年演出季的工作。也是因为这一破天荒的巧合霍

伦斯坦成了在历史事件将瓦格纳驱逐出门以前最后一位与此乐团合作演出这位德国伟大作曲家作品的指挥家。

1940年霍伦斯坦来到美国,起初执教于社科研究所(New School of Social Research),该所所谓的"移民"音教研

室因为集中了诸如塞尔,克伦贝勒,莱因斯朵夫,艾斯勒,施托尔曼这批音乐家而声名显赫。尽管霍伦斯坦40年

代初就成为了美国公民,他却很少在美国指挥。即便如此,当美国歌剧迷在参加2001年1月大都会歌剧院的布梭尼

Doktor Faust的首演时,也不应该忘记霍伦斯坦早在1964年就在卡内基音乐厅指挥了这部作品的美国首演(由费雪

-迪斯考唱主角)。

1967年他与安德烈·普列文(Andre Previn)共同指挥了伦敦交响乐团在佛罗里达的夏季节庆系列音乐会,同时

他也指挥学生管弦乐团。1966年11月他与旧金山歌剧院合作上演了《费加罗的婚礼》和雅纳切克的《马克罗波洛

斯案件》。1969年11月他又与斯托科夫斯基的美国交响乐团合作马勒第九。在1971年的一次与明尼苏达交响乐队

的音乐会上,指挥刚开始尼尔森的第五交响曲就因心脏病突发而当场昏倒。

1947年他返回法国继续欧洲的职业生涯。1948年他正好在以色列建国前夕出现在巴勒斯坦,1950年他指挥了马勒

的《大地之歌》(巴黎最早的演出之一),紧接着为法国广播以音乐会的形式上演了《沃采克》的法国首演 1953年

一个类似编排的雅纳切克的《死屋》反映了大师试图以这些自己的拿手曲目重现战前有过的辉煌。他在巴黎时代

最重要的录音是 1954年与EMI录制的LP。这张录有施特劳斯《变形曲》和斯特拉文斯基《诗篇交响曲》这样怪癖

曲目的LP在其发行当年即被授予了年度最佳唱片大奖。

在从1952年Vox于维也纳制作了首批唱片直到1959年期间,指挥和维也纳交响以它自己的名称和其它一系列化名录

制唱片;随后在巴黎是与科隆管弦乐团,班贝格管弦乐团;在巴登-巴登是与SWDR乐团。

霍伦斯坦的欧洲职业生涯随着同交响乐队和歌剧院的签约进一步扩展到了德国,意大利和英国。他与伦敦交响乐

团的密切联系始于1956年,那时他接替了在南非巡演中病倒的约瑟夫·克利普斯(Joseph Krips)。他出人意料

地返回德国也是因为一个最后关头的取消安排;在毫无准备和排练的情况下他指挥了RIAS乐团演出了勋伯格的《

升华之夜》,受到观众的热烈欢呼和舆论的一致好评。可是在德国工作终究是意气不投,他也很少再回去过。

然而1959年在阿尔伯特音乐厅与伦敦交响合作的马勒第八那传奇般的演出确立了他在英国音乐界的崇高地位。音

乐会非官方的海盗版唱片在市场中流传了将近40年,直到第一批BBC传奇(BBC Legends)系列唱片正式问世。唱

片以BBC早期卓越的立体声录制,好声超出任何人的想象。而音乐会本身也对促进1960-1961年作曲家百年诞辰纪

念期间英美两国马勒音乐的复兴起了举足轻重的作用。

那时候霍伦斯坦仍未签订什么主要的录音合同,但在他接下来的职业生涯中优秀唱片层出不穷——为美国《读者

文摘》录制的权威的标准曲目,两张独立的EMI唱片,一张Decca,还有自 1970年起为约翰·歌德史密(John

Goldsmith)旗下的Unicorn唱片公司灌制的一系列精彩纷呈的唱片,包括与新爱乐的尼尔森第五,马勒第一和第三

,一张与伦敦交响帕努夫尼克(Panufunik)和罗伯特·辛普森(Robert Simpson)的第三交响曲专辑,两张指挥

家死后出版的唱片:1966年与斯德哥爱乐合作的马勒第六,1972年3月为丹麦广播制作的哥本哈根版尼尔森的

《扫罗与大卫》。

在他的指挥生涯中始终如一,保持不变的不仅有从早期就已彰明较着的独具风格的特征,而他那种能对音乐中的

细枝末节明察秋毫的可靠的直觉更是将他的整个指挥艺术风范提升到全新的境界。他在20年代与柏林爱乐合作时

就有了内在的对音响的向往,而若乾年后又能以超乎寻常的精确度将理想变为现实,重现音响的完美。他还有一

种不达目的,誓不罢休的碶而不舍的精神。

我无从知晓在我们的时代是否还存在着另一位世界级的指挥家,既能拥有如此广泛的阅历,又能取得如此显赫的

成就。我之所以在他逝世后30几年仍将他形容为“我们的时代”,不仅仅是因为我个人对他的崇拜与怀念,或是

他给我的鼓舞激励的缘故,更是因为我深深地体会到无论是普通的音乐爱好者还是专业的音乐工作者都能从他那

里学到很多很多!

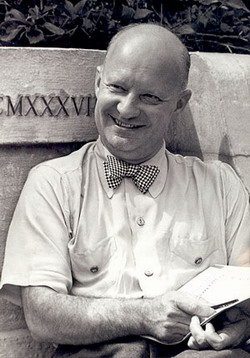

兴德米特(paul hindemith 1895-1963)

美藉德国作曲家,指挥家保罗·兴德米特在1895年11月16日生于法兰克福附近哈瑙(hanau)的一个手工业主家庭.

他从小喜欢音乐,九岁开始学小提琴,十二岁起师从法兰克福音乐学院教师黑格纳(hegner),一年后又转到该音乐

学院提琴教师中的老前辈a雷布纳(rebner)门下.这位教师发现兴德米特很有音乐天赋,就为他在音乐学院争取了

一个免费生名额.在随后的三年中,兴德米特集中精力于学习小提琴;1912年,他开始学习作曲,后来又开始学各种

乐器,最突出的是单簧管和钢琴,此外还有中提琴等,到1915年,十五岁的兴德米特不仅在一个弦乐四重奏团中任

第二小提琴手,还被法兰克福歌剧院乐队聘为第一小提琴手。两年后的1917年,兴德米特应征服役,他参加了一个

团级军乐队,并在那里组织了一个弦乐四重奏团,还时常举行非公开音乐会。战后,兴德米特重返法兰克福歌剧院

乐队。1924年与乐队指挥的女儿结婚。

早在进音乐学院之前,兴德米特就已开始创作;而在1919年6月2日兴德米特的作品首次公演时,他已经发展了一种

带点独特个性的风格.在这次音乐会上演奏的作品有《钢琴五重奏》等.此后,他开始受到音乐界的注意.1921年8

月,兴德米特的《弦乐四重奏》公演,这次演出奠定了他作为德国最主要的年轻作曲家的地位。此后,为使听众能

听到《弦乐四重奏》,兴德米特组织了阿玛尔-兴德米特四重奏团,到各地举行旅行演出,1927年,兴德米特受聘担

任柏林高等音乐学校作曲教授.在此之前,他从未担任过教师更没有什么教学经验,但他凭着演奏与作曲的初中经

验,很快就适应了这项工作.他在柏林高等音乐学校的教学一直延续到1955年。

1940-1953年间,兴德米特在美国耶鲁大学任作曲教授。在这执教期间,他写出了不少作品,主要有《降e调交响曲

》(1940年)、序曲《丘比特与普赛克》(1943年)、《韦伯主题交响变形曲》(1943年)、供钢琴和弦乐队演奏的《

四种气质》(1944年)、《宁静》交响曲(1946年)、《世界的和谐》交响曲(1951年)等,还为他擅长的乐器---大提

琴、钢琴、单簧管、法国号写了协奏曲.但同时,他的演奏能力似乎有所衰竭,已很少从事演奏活动。1946年,兴德

米特入美国籍.次年,他访问了欧洲,并在这里举行讲座、指挥乐队。他也接到了许多来自德国(包括法兰克福音乐

学院等)的聘请,但他都没有接受。1951年他接受了苏黎士大学的聘请,同时在大西洋两岸穿梭教学.1953年起定居

瑞士,居住于沃韦(vevey)附近.在晚年,兴德米特对指挥越来越感兴趣,他作了几次较大的音乐会旅行,足迹遍布南

美和日本等地.1963年12月28日,兴德米特在法兰克福病逝。

从兴德米特青年时期的音乐创作中,可以看出施特劳斯和里格(m.reger,1873-1916)的痕迹,因此也可以说,属于后

期浪漫主义风格.这一时期的作品大多为室内乐,包括一些弦乐四重奏《小提琴和钢琴奏鸣曲》等.从二十年代起,

他在自己的音乐中糅合进了新古典主义的风格.这方面较为典型的例子是《小型室内乐》(1922年),这部作品的问

世,标志着作曲家已基本摆脱了过分严密的浪漫主义风格.虽然斯特拉文斯基和法国六人团也许对兴德米特的创作

产生过影响,但他的新古典主义(或者更确切地说,也可称为新巴罗克主义)创作显然具有德国复调音乐的传统。他

那种和声上和复调上的复杂结合使人想起像巴赫这样的德国巴罗克作曲家.兴德米特承认,他曾在许多方面受惠于

这位伟大的德国音乐大师.他为钢琴写的《调性游戏》(1942年)就是以巴赫的《平均律钢琴曲集》为范本的;在其

他的一些室内乐和弦乐作品中,巴罗克的大协奏曲特性也是比较明显的.

兴德米特写作音乐有一个特点,就是速度极快.他写一个作品,就像写一封信那样轻而易举。他写《小型室内乐》

(1922年)仅用了五天,《独奏小提琴奏鸣曲》的终曲乐章写于他从不来梅到法兰克福的火车上.他的音乐总是写得

相当稳健,但风格上似乎有些单调,这尤其表现在他的一些晚期作品中.在兴德米特近半世纪的音乐生涯中,他写出

了众多的音乐作品。他还出版了《作曲技巧》、《传统和声学》、《音乐家的基本训练》、《作曲家的天地》等

音乐理论著作。