1940年6月13日 电影《蝴蝶梦》上映

《蝴蝶梦》剧照

《蝴蝶梦》剧照

影片从梦中的女主人公--第一人称的“我”回忆往事开始。她是一位无名的美国少女,在法国南部的蒙特卡洛跟英国一富家、中年鳏夫麦克西姆-德文特邂逅相爱,终成眷属。在密月旅行以后两人一起回到德文特在英国的府邸曼德丽。这是一座豪华的庄园,但笼罩着神秘的气氛。女管家丹佛斯太太念念不忘前女主人,对麦克西姆的新夫人百般刁难,像幽灵似的处处跟随着她,不让她越雷池一步,德文特夫人终日惶惶不安,十分苦恼。

因无意中发现沉船与女尸,才揭开了曼德丽的秘密。原来德文特的前妻丽贝卡生活放荡,甚至与表哥鬼混,后被德文特发现。在一次争执时,丽贝卡自己倒下瘁死。德文特慌张中把尸体放入游艇,凿穿底板,让亡妻沉入大海。司法机关对此产生怀疑,加上丽贝卡表哥从中作梗,德文特大有谋杀之嫌疑。这时幸好医生作证,说丽贝卡早已得了癌症,萌生自杀的念头。德文特的处境终于化险为夷。但当他俩驾车驶回曼德丽时,发现整个府邸被浓烟烈火吞没。这是丹佛斯出于妒恨而纵的火。在熊熊大火中,她和她主子的遗物全部化为灰烬。

《蝴蝶梦》是英国导演A-希区柯克赴美后拍的第一部影片,是他向好莱坞显示自己独特才能的见面礼。希区柯克善于制造悬念效果。在《蝴蝶梦》中,他放弃了惯用的充满紧张感的惊险样式和剪辑技巧,着力刻画人物的相互关系,通过运用移动摄影、小道具、画外音及反应镜头创造神秘的心理效果。整个故事以缓缓的节奏展开,但常常插入奇笔,在场面调度上出其不意,吓人一跳。例如丹佛斯的出场就是这样处理,她所经过的路线从来不让人看到,常常不期而至,她令人害怕就害怕在这里。影片导演及大部分演员都是英国人,且故事以二十世纪初英国的庄园为舞台,因此影片充满浓厚的英国色彩,风格典雅、庄重。

希区柯克以后的创作以悬念片为主,《蝴蝶梦》正是他从英国风格转向美国风格的作品。在该年度的奥斯卡奖评选中,它几乎囊括所有主要奖,计有十一项的提名,结果获得最佳影片、最佳摄影(黑白)两项奖。

女主角琼-芳登极其敏感而微妙的表演博得很高评价。她一九一六年生于日本,妹妹奥丽蔽娅-德哈维兰是位早已成名的演员。起先,琼-芳登只能在乙级片中扮演一些小角色,经塞尔兹尼克的提携和希区柯克的指导,她一举成名。后因《深闺疑云》获最佳女演员金像奖。琼-芳登成功地塑造出一系列外表娴静拘谨,但内心紧张、不安的少妇形象,例如《谪仙怨》、《简爱》、《深闺疑云》及《海盗艳史》等。她在好莱坞女星中间独树一帜,别具风采。

1956年6月13日 英国从苏伊士运河撤走最后一批军队

1956年6月13日,作为最后力量的标志的英国军官和其他一些人早晨驶出了赛德港--比6月18日的最后截止日期提前了5天--英国对苏伊士运河地区长达72年的占领悄悄地结束了。埃及开始承担保卫这一伟大的东西方水路的全部责任。

许多埃及人一直在准备一个为期5天的盛大的庆祝会。一个星期以前,纳赛尔总统告诉他们说,他们将在6月19日觉醒并进入一个“光辉灿烂的新时代”,那里埃及将不再是“在帝国主义统治之下”了。尽管英国人对他们的帝国主义失掉一个极其重要的环节是敏感的,但他们倒宁愿不予干涉。一名英国军官说:“我们决定,我们不想在最后离开的时候作一首歌并跳舞。”

英国在这一地区还保留着一个活跃的军需基地,并且可能在防御土耳其或其他中东国家的进攻时恢复它的活动。

1974年6月13日 江青树立“革命”典型小靳庄

小靳庄社员召开赛诗会

小靳庄社员在政治夜校里学习

1974年6月,江青以“批林批孔”“抓点”为名,到天津市郊宝坻县的小靳庄,树起了一个在农村进行“意识形态领域革命”的所谓典型。以后又两次到那里活动,还派“联络员”常驻小靳庄。

在江青的插手下,小靳庄的政治夜校大讲儒法斗争史,大批“当代的大儒”,写诗吹捧江青,宣扬妇女掌权。江青还派人到小靳庄辅导排练样板戏,致使全村1/5的劳动力经常脱离生产,她却强令一些部队和机关干部去支援生产,支援大量物资,出现“社员唱戏,请人种地”的不正常局面。

从1974年6月到1976年8月,江青多次让写作组“总结经验”,两年间在《人民日报》上连续发表了69篇有关小靳庄的新闻、通讯、诗歌等,吹捧小靳庄是“进行意识形态领域革命”的“模范”,是自觉抵制“右倾翻案风”、“和修正主义‘对着干’的反潮流战士”等。1975年邓小平主持中央日常工作期间曾撤了江青的小靳庄“联络员”,但“反击右倾翻案风”时,小靳庄又被抬了出来。喧嚣一时,流毒全国,影响极坏。

1975年6月13日 英国通货膨胀率创欧洲最高

1975年6月13日,处境艰难的威尔逊政府由于通货膨胀上升受到了广泛的批评。这天新公布的数字表明,年通货膨胀率已达25%,为欧洲最高,这使威尔逊政府又受到了进一步打击。

威尔逊首相依靠说服力而不是依靠法律约束来限制工会的要求,但是这天公布的令人忧郁的消息有力地说明,靠自愿限制工资的作法是行不通的。威尔逊的助手们已承认没有神奇的良方,他们希望,人们对失业的恐怖可以降低工会的期望。

1978年6月13日 我国现代小说家柳青逝世

1978年6月13日,我国现代小说家柳青逝世。

柳青,陕西吴堡人,1928年参加中国共产主义青年团,1936年参加中国。抗日战争初期他开始创作。1947年写出反映农村互助合作运动的长篇小说《种谷记》,建国后,曾任中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员、中国作家协会理事等职务。

1951年他发表了反映解放战争时期群众斗争生活的长篇小说《铜墙铁壁》。1952年起,在陕西长安皇甫村安家落户,于1959年发表了反映中国农村社会主义革命的长篇小说《创业史》第一部,1977年又发表了《创业史》第二部(上)。

1981年6月13日 世界公布首例爱滋病

艾滋病患者

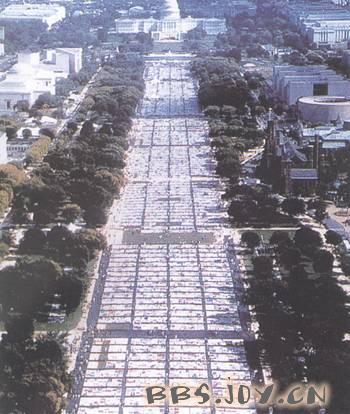

1996年上万人齐集华盛顿悼念爱滋病死难者

1981年6月,美国疾病控制中心首次向全世界报道了5个十分罕见的危及生命的病例,并把此症命名为“获得性免疫缺陷综合症”,也就是如今人们所说的艾滋病。

近年来正当人们被可怕的癌症闹得惊魂未定的时候,又出现了另一个瘟神--艾滋病,与癌症相比,艾滋病更为可怕。首先是艾滋病传播迅速,而癌症并不是传染病。其次,艾滋病死亡率甚高,死亡率几乎是100%,目前尚无彻底治愈的报道;而癌症虽然死亡率也很高,但随着医学的发展,如能早期发现,治愈率也在不断提高。此外,从治疗手段看,艾滋病目前基本上没有任何有效的治疗方法,也不能手术切除;而癌症目前有较多的治疗和控制手法,如放射疗法、化学药物疗法和手术切除等。最后从对下一代的影响看,艾滋病毒可通过胎盘或分娩过程由母体传染给婴儿,甚至已受感染的产妇进行哺乳时也有可能传染艾滋病毒;而癌症虽然目前认为与遗传因素有某种联系,也至多具有统计学上的意义,并非是一种必然的联系。由此可见,人们对艾滋病比对癌证更觉恐惧是有一定理由的。从某种意义上说,艾滋病是20世纪对人体健康的最严峻挑战。

中国有句古话,叫做“既来之,则安之”。人类毕竟是最有理智的动物,居安思危而又临危不惧是人类值得自豪的品格,艾滋病的出现是对人类的挑战,也是对人类的一次动员。世界卫生组织于1988年2月1日成立了全球预防艾滋病规划处(GPA),以便指导和协调全球预防艾滋病的斗争。此外世界卫生组织还同联合国开发计划署(UNDP)结成联盟,联合开展反对艾滋病的大战。人类反击艾滋病的浩荡之势已经形成。

艾滋病作为危害人类生命的严重疾病之一已经引起了各国医学家和生物学家的高度重视。目前,艾滋病的研究已经取得了很大进展。已经弄清楚了艾滋病的流行病学特点,成功地分离出了艾滋病毒,并命名为“人类免疫缺陷病毒(简称HIV)”;总之,人类在艾滋病面前并非毫无作为。由于艾滋病来势凶猛,其害无穷,它已经成了本世纪举世瞩目的热门话题之一。

1981年6月13日 空弹手枪射击使伊丽莎白二世受惊

1981年6月13日,数百万人正观看英国女王伊丽莎白骑马沿着林荫路参加为祝贺她55岁寿辰而举行的列队庆典仪式时,突然一名17岁的少年从人群走出来打36发空弹,随后被警察和旁观者按倒在地。

尽管马听到枪声后受惊,但女王却安然无事。她是骑马能手,很快就控制了这匹19岁的名叫伯梅斯的马。而失业的少年却根据叛国罪刑法可能被判处最高达7年的徒刑。