一、春江花月夜

点击欣赏——春江花月夜(民乐合奏)

点击欣赏——春江花月夜(琵琶与古筝)

点击欣赏——春江花月夜(琵琶独奏)

点击欣赏——春江花月夜(诗朗诵)

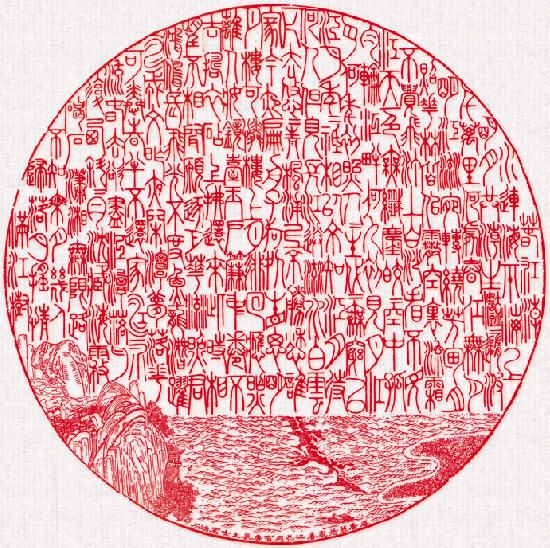

《春江花月夜》是一首经典名曲。前身为一首琵琶独奏曲《夕阳箫鼓》,其谱早见于鞠士林(约1736- 1820)所传《闲叙幽音》琵琶谱,以及清代嘉庆己卯年即1819年《南北二派秘本琵琶谱真传》,还有道光壬寅年即1842年江苏松江张兼山的手抄本《檀槽集》琵琶谱、光绪乙亥年即1875年吴婉卿的手抄本、光绪戊戌年即1898年《陈子敬琵琶谱抄本》、1929年《养正轩琵琶谱》等。1895年,李芳园将其收入《南北派十三套大曲琵琶新谱》,易名为《浔阳琵琶》,后又有人易名为《浔阳月夜》、《浔阳曲》。1923年,上海“大同乐会”(1920年由郑觐文创立)柳尧章、郑觐文等将其改编成多种民族乐器的合奏曲,正式易名为——《春江花月夜》。

陈子敬所载曲谱中,已列有“回风、却月、临水、登山、啸嚷、晚眺、归舟”七个小标题。至李芳园,便有“夕阳箫鼓、花蕊散迥风、关山临却月、临山斜阳、枫荻秋声、巫峡千寻、箫声红树里、临江晚眺、渔舟唱晚、夕阳影里一归舟”等十个小标题。易名为《春江花月夜》后全曲小标题亦为十个,只是与李芳园所列有所不同,为“江楼钟鼓、月上东山、风迥曲水、花影层台、水深云际、渔歌唱晚、洄澜拍岸、桡鸣远濑、欸乃归舟、尾声”。

该曲配器精巧淡雅,乐韵流畅生动,旋律委婉优美,意境悠静安详,形象地描绘出夕阳夕下、渔舟夜归的迷人景色。主旋律虽多变,但乐曲结构严密,每一段的结尾都采用同一乐句,“换头合尾”,一咏三叹,十分合谐,使人回味无穷。

春江花月夜

张若虚

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上指还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

二、渔舟唱晚

点击欣赏——渔舟唱晚(民乐合奏)

点击欣赏——渔舟唱晚(古筝)

点击欣赏——渔舟唱晚(古筝独奏 现代版)

点击欣赏——渔舟唱晚(小提琴)

点击欣赏——渔舟唱晚(古筝和笙二重奏)

点击欣赏——渔舟唱晚(电子版)央视天气预报背景音乐

点击欣赏——渔舟唱晚(视频)

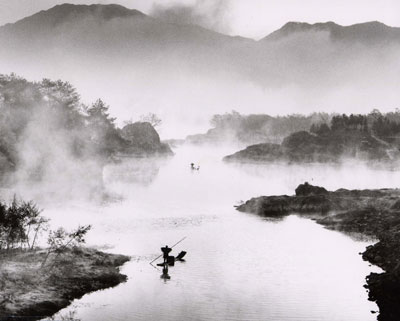

《渔舟唱晚》,古筝名曲。标题源自唐代诗人王勃《滕王阁序》:“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”的诗句。描绘了夕阳映照万顷碧波,渔民悠然自得,渔船随波渐远的优美景象。

这首颇具古典风格的乐曲,其由来有两种说法,一种说法是30年代中期古筝家娄树华以古曲《归去来》为素材发展而成,又一说系山东古筝家金灼南根据山东传统筝曲《双板》等改编而成。现广为流传的娄本前半部分与金本同,后半部分为娄本所独有。这首河南筝曲,是20世纪30年代以来,流传广、影响大的一首筝独奏曲,曾被改编为高胡、古筝二重奏及小提琴独奏曲。

整首乐曲音乐语言鲜明﹑生动,旋律迂回流畅,意境悠远恬静。全曲大致可分为三段:开始较为舒缓,仿佛夕阳映照下碧波荡漾;随着音乐速度加快,乐曲反复递升递降,表现出渔夫们摇橹划浆﹑驾舟归来的欢乐景象;第三段音乐速度更快,力度加强,接连出现的“花音”,生动刻画出划桨声﹑摇橹声﹑浪花飞溅声等种种混合声响,使全曲欢腾的情绪达到最高潮;尾声速度突然放慢,乐声缓缓流出,仿佛夜色笼罩了江面,一切归于平静,出人意料又耐人寻味。

三、阳关三叠

点击欣赏古曲——《阳关三叠》(古琴)

点击欣赏古曲——《阳关三叠》(琴箫合奏)

点击欣赏古曲——《阳关三叠》(合唱)

点击欣赏古曲——《阳关三叠》(马头琴)

《阳关三叠》,唐代著名琴歌。歌名源自王维诗《送元二使安西》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍轻轻柳色新;劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”。因诗有两个地名“阳关”、“谓城”,又称为《阳关曲》、《渭城曲》。《阳关三叠》,阳关,取其送别之意,三叠,指的是全曲三段,一个曲调变化反复三次。原作曲者已无从考究。

现存《阳关三叠》有30多种琴歌谱,6种类型。曲式结构虽有差别,但大同小异。《阳关三叠》最早的谱本出现在明代初年龚稽古所编《浙音释字琴谱》(1491)中,但是否与唐代乐谱有关,不可考证。大家现在经常听到的《阳关三叠》琴歌,出自清末张鹤所编《琴学入门》。除作为歌曲演唱外,亦经常作器乐演奏,其中以琴曲、筝曲、二胡曲较有影响。

琴歌三次叠唱,乐曲也分为三段。全曲曲调纯朴而内含激情,带着淡淡的伤感,抒发了送别友人的离情别意。第一段节奏平缓,宛若杯酒逢知音;第二段音色明亮,似和友人高谈阔论,把手言欢;第三段音色转为暗淡,似从回忆中蓦然而醒,携手的昨日骤然而,今天就要面对不尽的分别,离情满襟;尾声先是一个悠长的单音3---,然后接连下落,似挥袖一别,江水送行,离人已在烟波浩渺处……

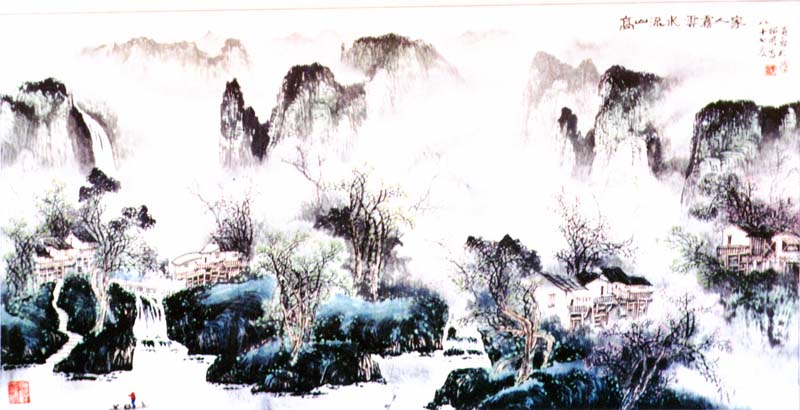

四、高山流水

点击欣赏——高山流水(古筝)

点击欣赏——高山流水(琵琶)

点击欣赏——流水(古琴-管平湖)

点击欣赏——高山(古琴)

点击欣赏——高山流水(视频-罗小慈)

《高山流水》取材于“伯牙鼓琴遇知音”的故事。《列子·汤问》中记载:伯牙善弹琴,钟子期善听琴。一次,伯牙弹了一首高山屹立、气势雄伟的乐曲。钟子期赞赏地说:“巍巍乎志在高山。”伯牙又弹了一首惊涛骇浪、汹涌澎湃的曲子。钟子期又说:“洋洋乎志在流水。”伯牙大为惊叹,两人自此结为知音,传为佳话。

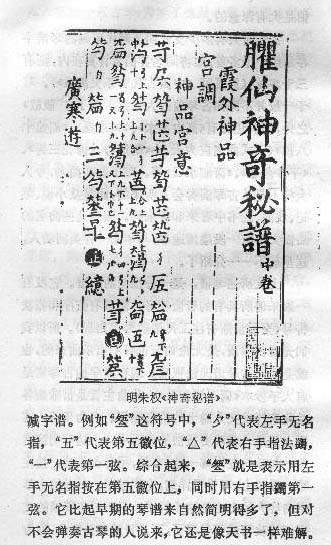

现存《高山流水》有多种谱本。以琴曲和筝曲两种最为知名,两者同名异曲,风格完全不同。筝曲较为幽雅明朗,琴曲较为铿锵古朴。筝曲流传最广的版本为浙江武林派的传谱。琴谱初见于《神奇秘谱》(1425年,朱权撰)。该谱解题中说:“《高山》、《流水》,本只一曲,至唐分为两曲,不分段数。至宋,分《高山》四段,《流水》八段。”现流传最广的, 是由清代川派琴家张孔山加工发展的《流水》(载《天闻阁琴谱》,1876年),曲调与《神奇秘谱》中的《流水》大致相同,增其六段而成九段,后琴家多据此谱演奏。

《流水》充分运用“泛音、滚、拂、绰、注、上、下”等指法,描绘了流水的各种动态,抒发了志在流水,智者乐水之意。曾被录入美国“航天者”号太空船上携带的一张镀金唱片(管平湖演奏版本),于1977年8月22日发射到太空,向宇宙星球的高级生物传道中华民族的智慧和文明信息。

第一段:引子部分。旋律飘忽不定,犹见高山之巅云雾缭绕,若隐若现。

第二、三段:泛音出现,节奏渐转活泼,闻之愉悦之情油然而生。

第三段是二段的移高八度重复。

第四、五段:音韵悠扬,宛若行云流水。

第六段:旋律急转直下,有大幅度的上、下滑音。似怒水澎湃,群山低鸣。《琴学丛书·流水》后记载:“极腾沸澎湃之观,具蛟龙怒吼之象。息心静听,宛然坐危舟过巫峡,目眩神移,惊心动魄,几疑此身已在群山奔赴,万壑争流之际矣。”

第七段:经过高音区的泛音群后,音势骤缓,恰如“轻舟已过,势就倘佯,时而余波激石,时而旋洑微沤。”(《琴学丛交·流水》后记)

第八段:再现前面的旋律,琴声稍快,并加入了新音乐材料。段末流水之声复起,令人回味。

第九段:旋律由低向上引发,富于激情,有如颂歌。段末再次出现第四段中的主要旋律。

尾声情越的泛音,使人们沉浸于“洋洋乎,诚古调之希声者乎”之思绪中。

五、二泉映月

点击欣赏——二泉映月(阿炳原奏)

点击欣赏——二泉映月(闵惠芬二胡独奏)

点击欣赏——二泉映月(古筝)

点击欣赏——二泉映月(民乐合奏)

点击欣赏——二泉映月(二胡与弦乐队)

点击欣赏——二泉映月(大提琴)

点击欣赏——二泉映月(中国交响乐团)

点击欣赏——二泉映月(箫)

点击欣赏——二泉映月(萨克斯)

点击欣赏——二泉映月(梅花大鼓)

《二泉映月》,二胡名曲。由华彦均搜集民间无标题音乐,修改创作而成。华彦均,即瞎子阿炳,生于1893年,死于1950年。他一生坎坷,始终生活在社会的最底层,饱受人间各种欺凌,尝尽人间酸甜苦辣。天生聪慧,音乐天赋更是旁人不及,虽然沦为街头卖艺的民间艺人,仍创作出了《听松》、《寒春风雪》、《大浪淘沙》、《昭君出塞》等优秀作品,《二泉映月》便是其中最杰出的代表作品。

该曲开始并无标题,阿炳在拉奏时,称为“自来腔”,他的邻里称之为《依心曲》。由于阿炳常在江苏无锡惠山泉边拉奏此曲,惠山泉又世称“天下第二泉”,故杨荫浏、曹安和后来录音时,正式取名《二泉映月》。

这首被小征泽尔奉为应该跪听的“天籁”——《二泉映月》,由阿炳真正上台演奏,只有一次,是1950年深秋无锡的一次音乐会上。演出后没有多久,这位刚直顽强而又不幸的老人就去世了。1951年,天津人民广播电台首次播放此曲。1959年10周年国庆时,中国对外文化协会又将此曲作为我国民族音乐的代表之一送给国际友人。从此,此曲在国内外广泛流传,并获得很高评价。1985年,此曲在美国被灌成唱片,并在流行全美的十一首中国乐曲中名列榜首。

全曲旋律柔中带刚,时而平静深沉,时而激动昂扬,充分展示了独特的民间演奏技巧和风格,同时深刻揭示了一位盲艺人尝尽人生辛酸和苦痛的一生,和悲惨生活重压下作者顽强自傲的意志。

六、广陵散

点击欣赏——广陵散(古琴-管平湖)

点击欣赏——广陵散(古筝)

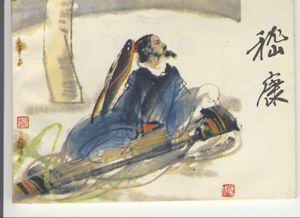

《广陵散》,古琴著名大曲之一。

关于此曲的渊源,有两种看法。一是源自《战国策》及《史记》:韩大臣严仲子与宰相侠累有仇,聂政与严仲子交好,为友而刺杀侠累,体现的是一种“士为知已者死”的情操;二是源自东汉蔡邕的《琴操》:聂政为战国时期韩国人,其父因铸剑延期,为韩王所杀,聂政为报父仇,知韩王好乐后,自毁容貌,入深山学琴10余年,返韩入宫,刺死韩王,自己亦死。《神奇秘谱》关于此曲的标题源于前者,而近代琴家杨时百所编《琴学从书》之《琴镜》则取后者,认为此曲源于河间杂曲《聂政刺韩王曲》。

《广陵散》之“散”,意为散乐,不同于宫廷宴会和祭祀时的雅乐,是先秦时出现的一种民间音乐。东汉末至三国时,《广陵散》大为流行。隋唐以前,《广陵散》与《止息》尚为2曲。唐代开始,就有称《广陵散》为《广陵止息》的了。唐李良辅撰《广陵止息谱》一卷,为23段,见于《新唐书 · 乐志》;唐吕渭撰《广陵止息谱》一卷为36段;宋元时《广陵散》已增至44段。

《神奇秘谱》所载《广陵散》为最早,也较完整,是今日经常演奏的版本。全曲共45段,即开指1段、小序3段,大序5段、正声18段、乱声10段、后序8段,谱中有“刺韩”、“冲冠”、“发怒”、“投剑”等分段小标题。全曲贯注一种愤慨不屈的浩然之气,“纷披灿烂,戈矛纵横”,以致朱熹指斥“其曲最不和平,有臣凌君之意”。 汉魏时期嵇康因反对司马氏遭杀害,刑前索琴从容弹奏此曲,慨然长叹:“《广陵散》于今绝矣!”

下载链接需登陆后回复可见