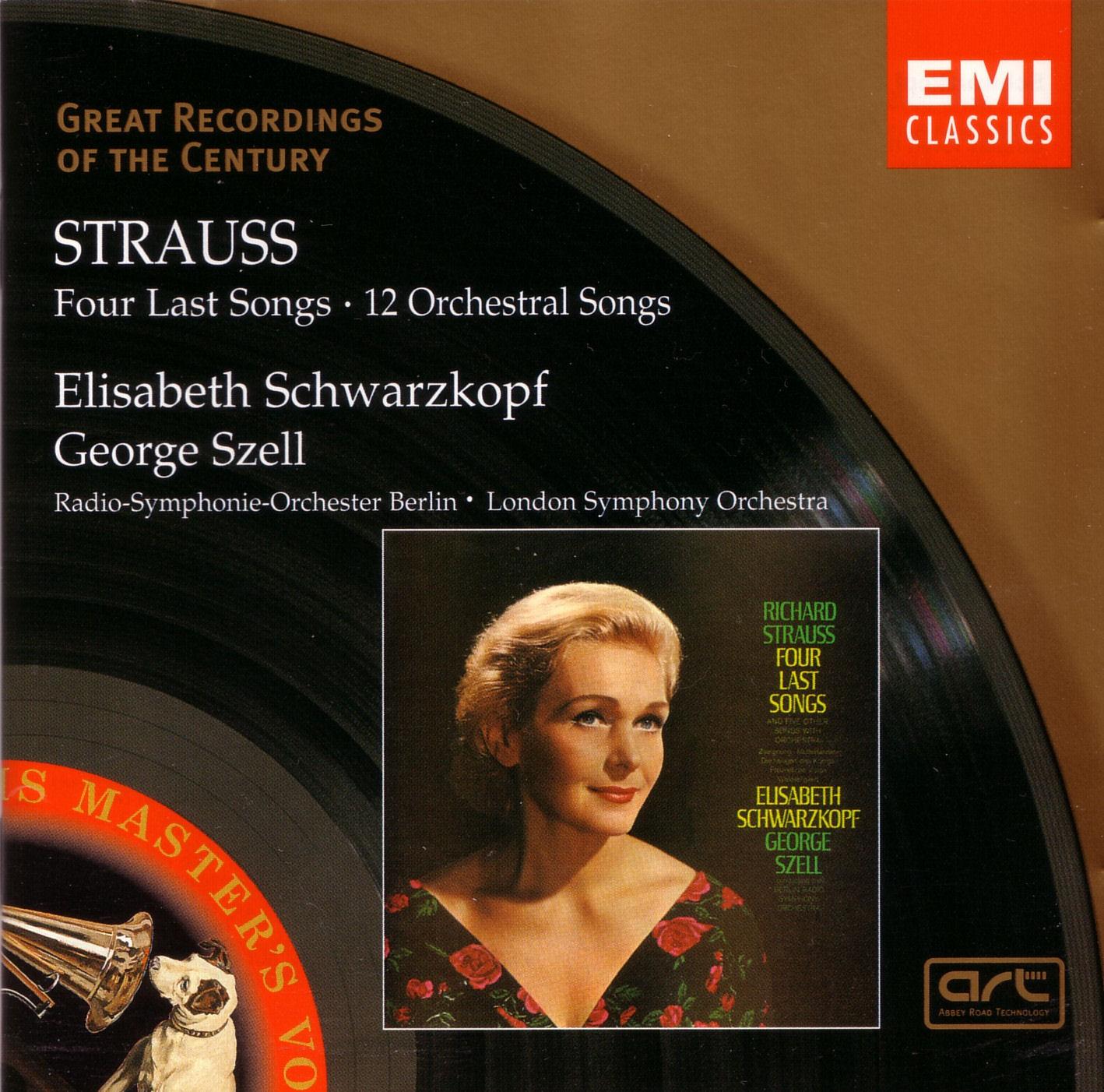

专辑英文名: Four Last Songs

专辑中文名: 最后四首歌

艺术家: R.Strauss 理查·施特劳斯

版本: Schwarzkopf, Szell, LSO

专辑介绍:

杂谈音色的控制和施瓦茨科普芙演唱的《最后四首歌》

文:WH

众所周知,美声音色的控制、真假声比例的混合,其实是由全身各共鸣腔体所采用的混合比例以

及声带的弹性运用决定的,区别于其他唱法,自身也呈现出千姿百态丰富多彩的类型。我们所说的尽

可能调动运用全身尽可能多的共鸣腔体,全身上下气息贯通,各腔合为一体,是指技术能力上的训练

,就是指声音有多少可供运用的资源,但如何运用,要看修养和对作品的理解,完全是两回事。

最优秀的声乐家总是根据每首作品的表达需要,或精确或天生敏感感性调配声音的色彩,调配适

当的共鸣和声带状态,这也是衡量一个歌唱家素养和水准的重要标准。有一千首不同的作品,就有一

千种不同的共鸣混合和音色控制。这种差异或是轻微的,甚至有可能个别情况下违背一般发声原则的

,如中声和胸声过高,不关闭等(卡拉斯是一位音色大师,如强烈变幻音色的《卡门》,当然她也是

一个极端的例子)。试想,如果用唱阿伊达的共鸣和音色来唱“两只老鼠、两只老鼠,跑得快,跑得

快,一直没有脑袋,一直没有尾巴,真奇怪,真奇怪”,那就会连猫都吓跑了!而这首1分钟的法国民

间儿歌却是大歌唱家Emma Calve最喜欢的歌之一并有录音存世。

因此不能以自我为中心,而要以作品为中心。脱离作品的卖弄发声,卖弄共鸣是缺乏艺术素养的

表现。而根据作品需要恰当的运用技术才是美声的精髓,也是其他科学唱法的精髓,否则就会千人一

声,美声也不例外。当我们以一种优越感指责其他唱法不科学或卖弄技巧或卖弄高音时,其实没意识

到,在某种程度上,我们的很多美声歌唱家在此方面是远远有过之而无不及的。有人会说,那都是些

拙劣的歌唱者,可对于其他唱法来说,也亦然,何况达到卖弄程度的并不全是拙劣的歌者。有时可以

看到关于某位着名歌唱家音乐会的评论,说该位女士“体形富态,声宽口口英尺,浑身上下气息贯通

,身体的每一个部位都是共鸣腔体,形成了一个巨大的风箱,声若洪钟,嗡嗡作响……”,我想,他

也许说得没错,但没有比这更可笑的评论了。如果整场音乐会后给人留下这样的印象,那不是这个歌

唱家有问题,就是这个评论者有问题。这似乎变成了一只巨型青蛙,而不是一位演绎不同风格和技术

要求、不同思想感情的作品的沉浸在精神世界中的歌者。作品中的人,或是虚弱的怀春少女,或是邪

恶的老妇人,或是虔诚祷告的信徒,怎么可能一样的共鸣,一样的腔调“嗡嗡作响”呢?

这位女士当然不是杰西·诺曼,她被许多人认为是发声共鸣最科学最先进的典范,全身共鸣腔合

为一体,达到了能上能下随心所欲的地步,把她形容为一个巨大的风箱也不为过。但她是一个优秀的

艺术歌曲演唱家,唱歌时,共鸣的运用比唱歌剧时要节俭得多(虽然我个人认为有的曲子她的共鸣还

是用得太多),唱高音时胸腔共鸣比例也明显比唱歌剧时少,高音音质相对集中明亮,而她有时唱歌

剧时运用很大成份胸腔共鸣演唱高音,头音成份反而较少,音色较暗,高度到 high c,这在女声中是

非常少能做到的。但不能就此认为她的这种唱法是最先进的,因为多样化的曲目要求在不违背科学的

前提下多样化的唱法。杰西·诺曼这样的发声可以唱很低音,这也是她自身条件所决定采用的唱法,

但达不到美声曲目的高度,如果一个抒情花腔女高音采用杰西·诺曼的方法来唱美声曲目,一是不好

听,而是声音有可能坏掉。所以还是因人而异,因作品而异。同样是庞然大物的卡巴耶、帕瓦罗蒂,

后两人都擅长美声曲目,大多数情况下,使用的共鸣腔体比杰西·诺曼要小得多,也许卡巴耶可以称

得上是个大风箱,一个省风的风箱,保持气压大,出风小,用得久,但帕瓦罗蒂却是个小风箱,同样

在自己的曲目中受人欢迎。

我个人认为,根据作品的内在要求,在自身技术能力范围内灵活控制适当共鸣和音色的最佳范例

,是由Szell指挥,施瓦茨科普芙1965年演唱的理查·斯特劳斯的《最后四首歌》。

施瓦茨科普芙声乐生涯之初是学习女低音的,从她1955年唱的莫扎特的《老妇人》(Die Alte)

我们可以知道,她其实是有着多棒的胸声!而出道之初,她以演唱康斯坦兹、泽比内塔等花腔女高音

角色而出名,而这两个角色正是她的老师Ivogun最优秀的角色。到中后期,作为德奥歌剧抒情女高音

角色的扮演者和主要的艺术歌曲演唱家,施瓦茨科普芙的应用音域主要集中在中音区,她的中声区的

宽度、力度和厚度被大大拓展,部分牺牲了她的高音,因为作为艺术歌曲演唱家,中声区特别重要。

她有时用中声区来唱进入头声区的音,也不完全关闭,特别是唱艺术歌曲时,因此转入轻快的头声相

对难些,而她的高音由早期的high e降为high c,在她进入70年代后的老年演唱时期,她唱高音时又

严格采用关闭方法,如1973年唱的《纺车旁的格丽卿》。从发声和共鸣角度来看,应当说,杰西·诺

曼的技术能力比她要强,能应用的共鸣腔体要大得多,更具现代特点,但问题是,是否所有的作品都

需要这么多的共鸣腔参与;或是否越多的共鸣参与就越科学,声音就越美,歌者的水平越高。答案是

否定的。所以今天我们似乎不可以说施瓦茨科普芙的共鸣小,演唱老套,风格过时,因为言之尚早,

而很多事例也向我们表明了物极必反和循环往复的可能性。

回到施瓦茨科普芙唱的《最后四首歌》。《最后四首歌》是一部精心编织的色彩斑斓的后浪漫主

义作品,每一个音符,人声和乐器的关系都像一针一线般的被紧紧缝合在一起。在Szell的调和下,整

部作品的音流在行进中变换出无穷无尽的连续色彩变换,再没有第二部声乐作品能象《最后四首歌》

一样有如此多细微的音色变化。和马勒《大地之歌》各个乐章之间色彩差异不同,《最后四首歌》甚

至在几小节之间乐队音色就会有极大改变,我们不知道音流将去向何方,一路上或阳光明媚,或阴霾

,刚刚还是激情乍起,瞬间又是一声轻叹,然后又是无名的喜悦与冲动,才走几步,却不过是短暂和

平庸的幻梦,一路走来,除了《春天》,都是在乐队昏暗的弱声中得到解决。

施瓦茨科普芙的演唱和乐队相互应答,色彩上相互照应,共同编织出这幅无比绚烂的人生幻梦场

景。而另一位女高音 Della Casa 则是完全本色的演唱,她银色的嗓音在整个音区自由翱翔,无过多

音色上的变化,与此适应,伯姆控制的乐队也较明亮,色调的变化比 Szell 要少。这两位女高音代表

了两种不同的嗓音演唱《最后四首歌》的完美风格,都在自身条件范围内把作品的美发挥到极至。这

是部需要演唱者有高度艺术敏感和修养的作品,不是象卡巴耶、弗雷尼这样的歌剧女高音所能胜任的

,尽管她们也都演唱过这部作品。而杰西·诺曼在这部最能发挥她无与伦比发声技术的作品中,自然

不会放弃她巨大的共鸣和恢弘的低音,虽然她十分节制,但她并未真正解释音乐和诗歌的精神境界。

该作品有许多对于女高音声部来说的低音,施瓦茨科普芙和 Della Casa 的共同特点是没有用昏

暗的胸声唱这些低音音符,而是用中声区和胸声区的混声轻轻唱出。Della Casa 的胸声本来就较弱,

但她在这些低音暗礁上处理得很好,音色较明亮;而施瓦茨科普芙是有能力用胸声唱出这些低音音符

的,但她并没有把这些音符唱得很暗或响,而是用混声唱得很轻柔,巧妙的结合进了气声,听起来象

是一声轻轻的叹息,在这样一部作品中,何需沉重的叹息呢?瞬间燃起的热情又融入一声轻叹,这是

多么微妙而诗意的境界!

在《在夕阳中》第一节中的“Hand in Hand”,落在低音区的“Hand”是我听过的施瓦茨科普芙

唱过的最美最富诗意的一个音符。这一节中,施瓦茨科普芙在开始时乐队奏出了金黄的夕阳余辉,又

逐渐下行变暗后,用混有胸声偏暗的中声区极轻的缓慢唱出乐句,令人屏住呼吸,直到唱完“nun

uberm stillen land”一句时,才感到能够短暂舒一口气。随着乐曲进行,乐队音色越来越暗,音响

越发微弱,速度也滞缓,与之对比的是,声乐音色并未明显继续变暗,主人公已完全沉浸在个人精神

世界沉思中,直至最后极弱的“ist dies etwa der Tod?”。

在《春天》,乐队和女高音的音色则明亮得多,在第一节中女高音音色的急剧变化尤其引人注目

。乐队在昏暗的音色中起音奏出复苏的引子后,女高音在低音区起音,施瓦茨科普芙在此的音色并不

很昏暗,似乎显得刚醒来还有一丝倦意,然而才唱了几个音符,春天的活力迅速弥漫开来,声乐音符

经过几个攀爬,迅速的冲上明亮的高音区。在冲上最高音前攀爬的几个音中,有一个音落在了女高音

换声的通道区附近,施瓦茨科普芙把中声升高,用了很大成份的中声区混声唱这个音,音质显得特别

的丰厚,音色非常饱满明亮,和前面几个音的音色形成鲜明对比,这个音已经积聚了春天那么多的活

力,已经迫不及待跃跃欲试了,紧接着象云雀一样冲上明亮的最高音。在结束一句“Es Zittert

durch all Meine Glieder/Deine selige Gegenwart(我四肢颤栗/你的赐福那么慷慨)”中,最后一

个强音唱的攀爬的高音落在“selige(赐福)”上,施瓦茨科普芙高音起音的瞬间未完全关闭,极其

短暂一刹那给人声音颤抖的感觉,正切中诗意,多么奇妙!

我多次聆听施瓦茨科普芙演唱的《最后四首歌》,有时深深陶醉其中,以为已经了解它,可有时

听它时,又完全麻木不仁,甚至感到厌倦乏味。但有一点可以肯定,那就是施瓦茨科普芙的演唱已经

完全和乐队融合在一起,水融难分彼此,我的陶醉或厌烦,更多的是对所呈现出的这部作品的感

觉,而不是对于她的演唱。我相信没有第二个人会在该部作品中呈现如此丰富细致的音色变化并和乐

队共同呼吸合为一体,我完全同意爱德华·格林菲尔德对此录音的评价“它太美了,它的美是无法分

析的”。

最后四首歌歌词:

1. 春天

在苍茫暮色中

我曾长久梦想,

你的森林和蓝色天空,

你的芬芳和鸟儿鸣唱。

现在你站在我面前,

放射光辉荣耀,

仿佛奇迹一般,

我被你的光辉笼罩。

你认出了我,

向我轻轻招手致意;

和神圣的你在一起,

我全身战栗!

2.九月

花园一派凄凉,

冷雨在花丛倾泻。

夏季悄悄颤抖,

走向她的终结。

高大的合欢树,

金色叶子一片一片飘落。

在花园临死的梦中,

夏季微笑着,惊讶着,衰弱着。

只在玫瑰丛中,

她久久徘徊流连,

渴望安宁,

缓慢合上疲倦的双眼。

3. 入睡

既然白天使我感到疲惫,

我不安分的愿望

如同一个困倦的孩子,

顺从地接受夜晚的星光。

手,放下你的劳作,

大脑,不再思考;

我全身心只渴望

投入睡眠的怀抱。

我赤裸的灵魂

展开翅膀高飞,

翱翔在更加深远丰富的

夜的神奇世界。

4. 在夕阳中

我们曾手牵手

走过欢乐与悲伤;

现在让我们静静休憩,

不再于田野流浪。

群山环绕我们,

天空已经暗淡;

两只云雀飞上天空,

做着夜的梦幻。

来吧,让鸟儿去飞翔,

现在是我们安睡的时光;

在这孤寂中

我们不要迷失方向。

来吧,温馨的宁静,

深沉的夕阳之光!

我们旅行得多么疲倦;

这也许便是死亡?

专辑曲目:

1. Vier letzte Lieder, Op. 150?

2. Muttert?ndelei ("Seht mir doch mein sch?nes Kind"), Op. 43/2

3. Waldseligkeit ("Der Wald beginnt zu rauchen"), Op. 49/1

4. Zueignung ("Ja, du weisst es, teur Seele"), Op. 10/1

5. Freundliche Vision ("Nicht im Schlafe hab' ich das getr?umt"), Op. 48/1

6. Die heil'gen drei K?n'ge aus Morgenland, Op. 56/6

7. Ruhe, meine Seele ("Nicht ein Lüftchen regt sich leise"), Op. 27/1

8. Meinem Kinde ("Du schl?fst und sachte neig' ich mich"), Op. 37/3

9. Wiegenlied ("Tr?ume, tr?ume, du mein süsses Leben"), Op. 41/1

10. Morgen ("Und morgen wird die Sonne wieder scheinen"), Op. 27/4

11. Das B?chlein ("Du B?chlein silberhell und klar"), Op. 88/1

12. Das Rosenband ("Im Frühlingsschatten fand ich sie"), Op. 36/1

13. Winterweihe ("In diesen Wintergarten"), Op. 48/4

================================================

& 下载链接需登录后回复可见 &

& 注:聆听一辑分区需音乐精灵登陆后回复可见 &

================================================

试听曲:Zueignung, Op.10, No.1 (von Gilm) (orch. Robert Heger)

下载链接需登陆后回复可见