回复: 旧时卖妻还有证书证明

1943年, 汉蒙通婚的文书。单看右下角处的“日察如一”,便可知这又是日傀儡政权下的产物。

1943年, 汉蒙通婚的文书。单看右下角处的“日察如一”,便可知这又是日傀儡政权下的产物。 这个卖老婆的家伙大概与穷字不沾边,因为这位卖老婆的仁兄还能当上堂堂的“主婚人”!你想呀,谁家愿意请一个叫花子主持婚礼?他一定是个有头有脸的“文明人”,“文明”到把老婆当商品的程度。此人堂而皇之地把自己的老婆卖给了别人,而且还不失时机地进行“售后服务”,就像我们常说的“扶上马又送一程”——他自己还亲自给买家当“主婚人”,真是送佛送到西天。这事按说是够滑稽的了,可这么离奇的事实实在在写在纸上,让你不信还不行。再看看那正儿八经的官方行文和大红公章,决不是偷偷摸摸,更不是羞羞答答,而是地地道道的“公开转让”,买卖两家皆大欢喜。

这张特殊的结婚证上的时间也特殊,是成吉思汗纪元738年4月9日(公历1944年)。这种纪元使人想到了蒙古族,再看看那上面不伦不类的四色旗,有点儿像伪满又不是伪满,那时正处在抗日战争的末尾,猜想可能是蒙奸的傀儡政府干的,后来一查果然是所谓的“蒙古自治邦”。

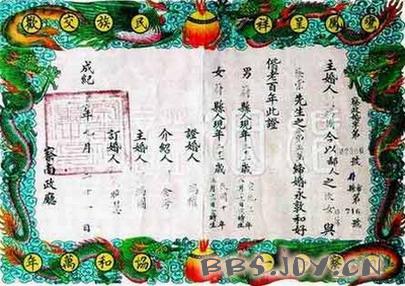

让我们再看看另一张结婚证吧,它和上一张“卖妻证”一样,都“出身”于日寇傀儡政府,同是成吉思汗纪元,上面的“察南政厅”就是察南自治政府的一个“厅”。这些就不多说了,咱们还回到婚姻的话题上,我最感兴趣的是上面有显眼的“民族交欢”字样。显然这是蒙汉通婚的产物,他们为什么如此大肆宣传蒙汉通婚呢?我想起了清宫题材的电视剧,那孝庄皇后竟不是满人而是蒙古人。在努尔哈赤和皇太极的政权里,蒙古姑娘竟成了宫里的“半边天”,世世代代“承包”着他们宫殿的另一半。这当然不是“买卖婚姻”,可里面总让人感觉有点“交易”成分。因为身后的蒙古大草原是“亲戚”所在,满族就名副其实地后顾无忧了。

两个民族通婚带来了两个民族的和平共处,“民族交欢”的好处就不言而喻了。满蒙这种民族政策,必然影响后代,上行下效自然也影响到民间。蒙古人以前跟满族人好,后来又跟汉族人好。在大草原上“一家两制”的事屡见不鲜,汉人家里有“蒙半天”,蒙人家里有“汉半天”。此外还有一个原因,就是1949年以后少数民族身份特别吃香:上学、当兵、招工、提干都有优惠,娶蒙古姑娘嫁蒙古丈夫有的是好处,生个孩子就可以随少数民族享受优惠,沾民族政策的光,民族团结倒也其乐融融。

(来源:新浪读书 摘自:《百年中国生活图景:证照百年》 出版社:中国言实出版社)