元朝蒙古教育与国子监的成立

蒙古统治者为培养为其效力的统治人才,极注重贵族子弟的教育。据《元史》卷81《选举志》记载,窝阔台汗始定中原,即议建学校、设科取士,并于太宗六年 (1234年),设国子总教及提举官,命贵臣子弟入学受业。忽必烈于中统二年(1262年)始命置诸路学校官,凡诸生进修者,严加训晦,务使成材,以备选用。至元六年(1269年),置诸路蒙古字学。至元八年(1271年),始下诏立京师蒙古国子学校,教习诸生,于随朝蒙古、汉人百官及怯薛戴官员,选子弟俊秀者入学。仁宗延佑二年(1315年),该校所设生员百人,蒙古五十人,色目二十人,汉人三十人。

元顺帝元统二年(1334年),诏内外兴举学校;至元元年(1335年),成立蒙古国子监(《元史》卷38《顺帝纪》)。至元二十八年(1291年),确定师资技术职称,属朝廷一级任命的曰教授,礼部、行省及宣慰司任命的曰学正、山长、学录、教谕。

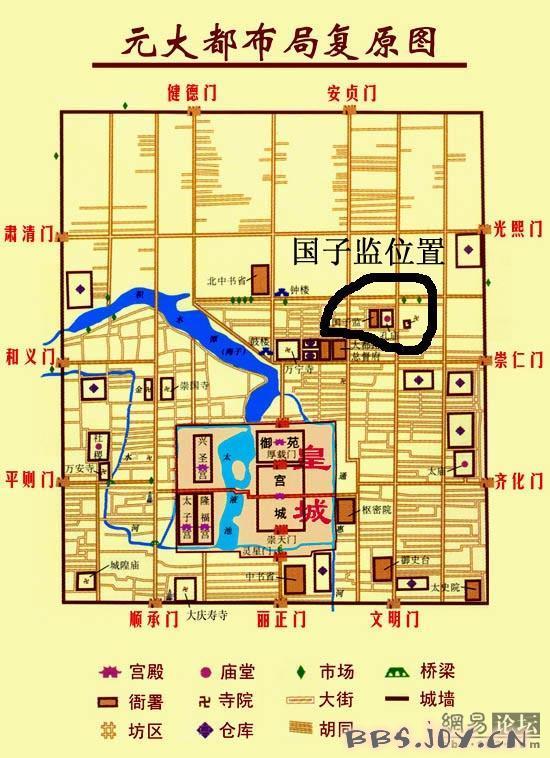

国子监在元大都位置

路级行政区设教授、学正、学录各一员,散府之上、中州设教授一员,下州设学正一员,县级行政区设教谕一员,书院设山长一员。在中央设有蒙古司业、蒙古博士、助教、教授、学正等学官;在诸路设有蒙古学正、蒙古字学教授,或设蒙古提举学校官,掌管教学事宜(《蒙古族简史》)。

今日北京国子监街(以前曾叫成贤街)

学校所用教材,初以蒙文译写《通鉴节要》颁行各路(《元史》卷81《选举志》)。后又以《帝范》、《资治通鉴》、《大学衍义》、《贞观政要》等蒙文译本或节要本为教材。后又补充《孝经》、《小学》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《诗》、《书》、《礼记》、《周礼》、《春秋》、《易》等,以灌输儒学思想。此外,也兼习算术。

今日国子监中心建筑辟雍 建于清乾隆四十九年(公元1784年)

蒙古统治者采取一些措施,加强对学校的管理,凡诸生进修者,务使成材,并屡次颁令整治学校。如成宗元贞元年(1295年),命有司割地,给诸路蒙古学生员饩廪(《元史》卷81《选举志》)。并免杂役,还免费提供学习用具和饮食,学成之后,量授官职。自京学及州县学以及书院,凡生徒之肆业于是者,守令举荐之,或用为教官,或取为吏属,往往人材辈出矣(同上)。

当时,就学者人数有限。世祖年间,国子学没有一定员数。延佑二年(1315年),定为官给廪膳者100名,其中蒙古人50名,色目人20名,汉人30名。后增为150名。入学者都是随朝蒙古、汉人百官及怯薛戴官员的子弟;只是在诸路蒙古字学,除诸路府官子弟外,招收部分民间俊秀者入学(苏天爵《滋溪文稿》)。

这些学校培养出了几批蒙古族的杰出性人才,如每次乡试所取的举人中和会试所取的进士中,都有蒙古族人。其中如护都沓尔、忽都达尔、泰普化、八剌、阿察赤、笃列图、拜住、普颜布花、阿鲁辉帖木儿、朵列图、买住、赫德溥化等,都是进士及第者当中的佼佼者。