乐曲开始,唢呐奏出舒展优美而富有歌唱性的前奏,其中排比性的短小乐句和悠长的乐句,如同对歌一样交替应答,形成逗趣诙谐的音乐,非常富有生活情趣:

前奏之后,唢呐先吹出一段热情欢快的旋律,渲染出热闹的气氛,而后在固定曲调伴奏下,奏出百鸟鸣叫的段落,全曲正是以热情欢快的旋律和百鸟鸣叫两个乐段作基础,进行循环变化、反复再现,前后总共反复再现六次。百鸟鸣叫时而悠扬,时而短促,时而明亮,时而暗淡,把百鸟啼鸣刻画得淋漓尽致、惟妙惟肖,呈现出一幅百鸟闹春图和大自然万物争荣的繁茂景象。

唢呐是耗气量很大的吹管乐器,在《百鸟朝凤》的华彩乐句段落,唢呐在高音区内快速双吐演奏和幅度循环换气方法,把乐曲推向激动人心的高潮。华彩乐句中频频出现的长音,奔腾激荡,一泻千里,听众听不出演奏者的悄悄换气,以为是不透气的一气呵成。高潮过后是快速的尾声,再次出现百鸟争鸣的热烈景象。乐曲在高亢迅捷的演奏中有了一个完美的结束。

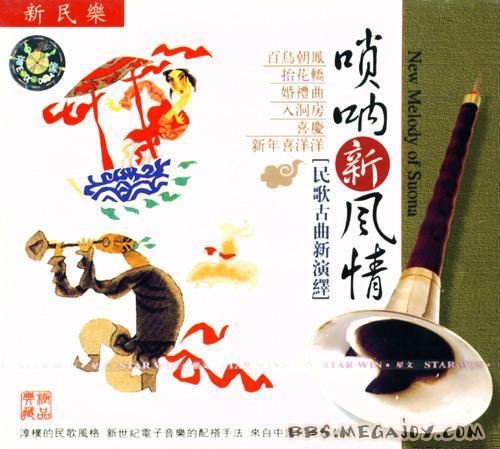

《唢呐新风情》

01.潮洲大锣鼓

02.百鸟朝凤

03.抬花轿

04.招财进宝

05.婚礼曲

06.入洞房

07.喜庆

08.小拜年

09.样样好

10.财神到

11.新年喜洋洋

01.潮洲大锣鼓

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240652

02.百鸟朝凤

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240657

03.抬花轿

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240980

04.招财进宝

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240647

05.婚礼曲

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240715

06.入洞房

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240757

07.喜庆

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240777

08.小拜年

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240759

09.样样好

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240867

10.财神到

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240927

11.新年喜洋洋

http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=3240899

唢呐又名喇叭,小唢呐又称海笛。

唢呐,在木制的锥形管上开八孔(前七后一),管的上端装有细铜管,铜管上端套有双簧的苇哨,木管上端有一铜质的碗状扩音器。唢呐虽有八孔,但第七孔音与筒音超吹音相同,第八孔音与第一孔音超吹音相同。

D调高音唢呐用高音谱表按实际音高记谱。它的总音域为a(1)-b(3),乐队中的常用音域为a(1)-d(3)。

唢呐的中、低音区音色豪放、刚劲,各种技巧都易于发挥,非常富有表现力;高音区紧张而尖锐,在乐队中应用要谨慎。

唢呐是我国历史悠久、流行广泛、技巧丰富、表现力较强的民间吹管乐器。它发音开朗豪放,高亢嘹亮,刚中有柔,柔中有刚,深受广大人民喜爱和欢迎的民族乐器之一,广泛应用于民间的婚、丧、嫁、娶、礼、乐、典、祭及秧歌会等仪式伴奏。据历史资料考查,唢呐流传于波斯?穴现伊朗?雪阿拉☆文字伯一带。金元时期传入我国。根据文字记载,明正德?穴公元1506—1521?雪年间,王西楼所作词中就有这样一句:“唢呐唆哪,曲儿小,腔儿大。”明代弘治间,朝鲜修篆的《乐学轨范》中写道:“唢呐制与喇叭……不知起于何代,当是军中之乐也,今民间多用之。”在明代又将唢呐编入《回部乐》中,称“苏尔奈”。我国有20多个民族流行唢呐,流行地区不同,其称呼也各不相同:汉族现有唢呐、大笛、海笛、喇叭、叽呐、乌拉哇、暖子、梨花等多种名称,而明、清时期有苏尔奈、得梨、号笛、金口角、聂兜姜等叫法:维吾尔族称苏奈尔、黎族称抹轰、拜来、宰乃、沙喇等,蒙古族称荜什库尔、那仁荜篥格等等。

然而唢呐又是一件世界性的乐器,流布于亚、非、欧三大洲的30多个国家,不同国家也有不同的称谓:东北亚的日本称茶留米罗;朝鲜、韩国则称太平萧;东南亚诸国称沙喇沙鲁呐;中亚的达吉斯坦格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚等国称祖尔奈或素尔奈;唢呐南亚的伊朗、印度、阿富汗等国家分别称锁钠、沙呐、祖尔呐;西亚的阿曼、科威特、叙利亚等国称斯勒依;北非的埃及、阿尔及里亚等国分别称米兹玛尔、祖尔呐、祖喀呐;而欧洲的罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚称苏尔勒,俄罗斯称祖尔呐等等。而唢呐则是近代的统一称呼。

最初的唢呐是流传于波斯、阿拉伯一带的乐器,就连唢呐这个名称,也是古代波斯诺Surnā的音译。唢呐大约在公元三世纪在中国出现,新疆拜城克孜尔石窟第38窟中的伎乐壁画已有吹奏唢呐形象。在700多年前的金、元时代,传到我国中原地区。

到了明代,古籍中始有唢呐的记载:

明代正德年间(1506~1521)唢呐已在我国普遍应用。明代武将戚继光(1527~1587)曾把唢呐用于军乐之中。在他《纪效新书·武备志》中说:”凡掌号笛,即是吹唢呐。”

较详细的记载见于明王圻编《三才图会》(1607年刊): 唢呐,其制如喇叭,七孔;首尾以铜为之,管则用木。不知起于何代,当军中之乐也。今民间多用之。”

明朝王磐《朝天子.咏喇叭》则是描述唢呐最好的文章:“喇叭,唢哪,曲儿小,腔儿大。来往官船乱如麻,全仗你抬身价。军听了军愁,民听了民怕,哪里去辨仕么真共假?眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢。”

明代后期,唢呐已在戏曲音乐中占有重要地位,用以伴奏唱腔、吹奏过场曲牌。而在以戏曲音乐为基础的民间器乐中,唢呐也成为离不开的乐器。

到了清代,唢呐称为“苏尔奈”,被编进宫廷的《回部乐》中。今天唢呐已成为我国各族人民使用颇广的乐器之一。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,唢呐艺术经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

沁阳唢呐属木制双簧管乐器,它的音量大,音质明亮、粗犷,演奏方便,善于表现热烈奔放的场面及大喜大悲的情调。

1606年,沁阳人乐圣朱载堉用科学的方法阐明了十二平均律,解决了历代众说纷纭的“旋相为宫”难题,并改良了唢呐的发音位置,在唢呐八音孔的基础上研制出“三眼管子”,为我国民族管乐的发展做出了巨大贡献。朱载堉还担当沁阳唢呐演奏的领班人,他在九峰寺创建了“金鼓会”,每逢农历九月二十三,各地的唢呐班都要在这里聚会。在朱载堉的影响下,怀庆府一带的唢呐班逐渐增多,明末清初时的“同乐会”、“贾家班”,清至民国时的“麻金班”、“毛旦班”、“银河班”等在当地影响很大。沁阳流传着“大花轿、麻金吹,麻金不吹不结婚”,“闺姑女、门婿到,毛旦不吹不上轿”的俗语。沁阳境内的唢呐整体上可分为四大家两大派。以沁河为界,分为沁北派和沁南派,两派演奏风格各有不同。

唢呐于金、元时代传入我国。

唢呐:俗称“喇叭”。在我国各地广泛流传的民间乐器。发音高亢、嘹亮,过去多在民间的吹歌会、秧歌会、鼓乐班和地方曲艺、戏曲的伴奏中应用。经过不断发展,丰富了演奏技巧,提高了表现力,已成为一件具有特色的独奏乐器,并用于民族乐队合奏或戏曲、歌舞伴奏。