艺 术 家 简 介

方荣翔

京剧净角。祖籍北京。本姓周,幼随继父姓方。

6岁开始练功,8岁入尚小云创办的荣春社科班学艺,10岁拜骆连翔为师,12岁首次登台演出,1938年从张鑫奎学艺并私淑裘派,1940年拜裘盛戎为师,1951年参加中国人民志愿军京剧团赴朝达7年之久,1958年回国加入山东省京剧团。

他的唱念做表以及音色的运用,无不酷肖其师,能很好地运用胸腔、鼻腔共鸣,声音刚劲而柔和。他人品高尚,尊师敬友,与人为善,是一位德艺双馨的表演艺术家。

几十年对事业的不懈追求,使方荣翔积劳成疾,1984年12月1日他心脏病严重复发。中共山东省委指示立即成立“方荣翔手术小组”,不惜任何代价抢救治疗。

在山东医科大学附属医院,专家教授先后六次会诊,为方荣翔的病情制定了周密的医疗方案。1985年3月4日早7点,由美国赶来的心脏专家纳尔逊主刀,抢救小组开始给方荣翔进行心脏搭桥手术。抢救小组整整工作了十个小时,手术终于获得成功。

手术半年后,方荣翔首次与山东观众见面。1985年,他手术后不满10个月就投入了《雪花飘》的拍摄,他悄悄地对老伴说:“我刀口真疼啊!”,可是他又忍痛为残疾人演出,一演就是三天。

1987年9月5日,中国首届艺术节在北京开幕。手术两年后的方荣翔,第一次走上首都舞台,再现了裘派传人别具神韵的风采。1988年6月,方荣翔应约率团赴香港参加“京剧荟萃耀香江”演出。在香港他收下了台湾女花脸王海波为徒,这是他一生收留的最后一名弟子。他愉快极了,在给朋友的信中说:“我入党32年,也应为祖国的统一事业尽一份心”。

6月16日,方荣翔心脏病临场突发,他倒在了后台,却对同事们说:“不准回戏,继续演出”。观众震惊了,他们要求方荣翔赶快去医院。方荣翔谢绝一切劝阻,立下保证书:“倘有不幸出现问题,责任完全自负!”。方荣翔也被戏迷誉为“不倒的包龙图”。

1988年8月,山东省委又一次指示:不惜任何代价,抢救方荣翔的生命。8月1日,方荣翔手术第二次获得成功。为了给国家节省费用,他刀口还没愈合就离开了香港。在香港,方荣翔演出了近30出戏,却没有来得及欣赏这里的风光。

1989年4月22日下午三点二十五分,63岁的方荣翔永远告别了他心爱的舞台,告别了他魂牵梦绕的观众。多少人不能相信这个时刻,多少人不能相信自己热爱的艺术家这次没有归期的远行。

诞辰:1925年9月6日,农历乙丑年七月十九日

逝世:1989年4月22日,农历己巳年三月十七日,15时25分

耿其昌

耿其昌,男,京剧老生。生于北京。

1958年考入中国戏曲学校,1966年毕业。开蒙老师为陈斌雨先生,在戏校时曾先后受到雷喜福、贯大元、王连平、茹富兰、宋继亭、郭仲霖等著名京剧前辈的亲授。八年戏校严格、规范的训练,使耿其昌在文武两个方面都打下了雄厚坚实的传统基础。毕业之后,又先后向王瑞芝、王金璐、叶盛长、于世文、李世霖、刘曾复、陈大濩等京剧前辈学习。

1968年分配到北京京剧团《沙家浜》剧组,担任乙组郭建光一角。同时扮演《智取威虎山》一剧中的主人公杨子荣。1978年调到中国京剧院。

耿其昌从12岁登台演出,曾演出过几十出优秀的传统戏、新编历史剧、现代京剧,并担任主要角色。传统戏如:《四郎探母》(杨四郎)、《红鬃烈马》(薛平贵)、《白帝城》(刘备)、《打登州》(秦琼)、全部《将相和》(蔺相如)、《坐楼杀惜》(宋江)、《浔阳楼》(宋江)、《失空斩》(诸葛亮)、《定军山》(黄忠)、《打金砖》(刘秀)、《逍遥津》(汉献帝)、《乌盆计》(刘世昌)、《捉放曹》(陈宫)、《群英会》(鲁肃)、《游龙戏凤》(正德皇帝)、《汾河湾》(薛仁贵)等等。新创编历史剧如:《逼上梁山》(林冲)、《李清照》(赵明诚)、《李凤姐》(正德皇帝)、《宝莲灯》(刘彦昌)、《恩仇恋》(赵泉生)、《瘦马御史》(钱南园)等。现代戏如《革命自有后来人》(李玉和)、《红灯记》(李玉和)、《奇袭白虎团》(严伟才)、《沙家》(郭建光)、《智取威虎山》(杨子荣)、《节振国》(节振国)、《戴诺》(文帅)等。

耿其昌宗法余(叔岩)派,兼学其他流派的精华。演唱风格婉约、豪放兼而有之,朴素大方、韵味醇厚。表演上注重人物性格的刻画,气质好,风格新,能文能武,引人注目。《瘦马御史》一剧参加了2001年12月在南京举行的第三届中国京剧节,获得金奖,耿其昌同时获得个人表演一等奖——优秀表演奖。

现为中国京剧院主要演员,国家一级演员,政协第九届、十届全国委员会委员。

诞辰:1947年3月25日,农历丁亥年闰二月初三日

李维康

李维康,中国京剧院旦角演员,生于1947年,祖籍北京。12岁登台,师承程玉菁、华慧麟、赵桐珊、李香匀、雪艳琴、荀令香、于玉蘅、张君秋、李玉茹等名家。1958年考入中国戏曲学校,1966年毕业。

她的扮相端庄,台风大方,嗓音宽亮甜美,尤其行腔,富有创新,熔梅、程、张等流派的声腔艺术于一炉,借鉴地方戏曲与歌曲的演唱方法,根据自身条件,兼收并蓄,以情带唱,逐步形成自己的演唱风格。她演传统戏时颇有新意;在新编历史剧与现代戏中也能成功地塑造角色。例如在现代戏《恩仇恋》里,她将青衣、花衫、刀马旦的行当艺术融在一起,出色地塑造了女主角凤妹子的动人形象。其他例如李清照、杨开慧等角色,也扮演得颇为成功。

擅演剧目:《秦香莲》、《霸王别姬》、《风还巢》、《四郎探母》、《红鬃烈马》、《玉堂春》、《断桥》、《荀灌娘》、《刺蚌》、《宇宙锋》、《鱼藻宫》、《杨门女将》、《谢瑶环》、《四川白毛女》、《黛诺》、《革命自有后来人》、《红嫂》、《红灯记》、《红色娘子军》、《李清照》、《李凤姐》、《宝莲灯》、《蝶恋花》、《恩仇恋》等。

所获奖项:第一届中国戏剧梅花奖;1985年全国现代戏汇演主演一等奖;首都京剧振兴杯最佳演员;1986年第四届大众电视金鹰奖最佳女主角奖;1989年首届“金唱片”奖;1993年梅兰芳金奖大赛旦角组金奖。

李和曾

著名京剧表演艺术家李和曾(1921-2001),北京人。幼年只念过两年私塾,九岁考入中华戏曲学校,打下了坚实的基本功。开始登台是跟着程砚秋在《汾河湾》和《三娘教子》等戏中演娃娃生,他曾专工二路老生。天津中国大戏院落成,中华戏校老生演员王和霖变嗓,就由李和曾接替,从此开始唱正工老生。他天赋条件好,学习又刻苦,当时高庆奎在校任教对他十分器重,经常进行个别辅导,甚至通宵达旦,一出一出的教,一字一句的说,一招一式的练,在老师的精心培育下,进步很快。1939年李和曾出科,正式拜在高庆奎门下,高对他的演出剧目一一调理,要他把自己的艺术充分继承下来。经过大约两年的时间,李和曾不负所期,真正成为"高派"的传人,他经常在京、津、沪、鲁、冀搭班演出,以高派的《辕门斩子》、《斩黄袍》、《斩马谡》、《碰杯》等响誉南北。1945年他到了晋冀鲁豫根据地加入民主剧团,演出受到热烈欢迎,中国共产党七届二中全会期间,他们剧团还曾到西柏坡为党中央演出(1981年他还曾率团到冀南演出过,仍然受到当地老百姓的热烈欢迎,场场爆满)。 建国后,他任戏曲改进局京剧实验一团副团长,1954年同李少春、袁世海等赴港澳、印度、印尼、缅甸等地区演出获得好评。1955年1月,中国京剧院正式成立,李和曾任二团副团长、团长等职。1956年随梅兰芳到日本演出访问,以后还曾到英国、苏联、东欧各国演出。 1961年又拜周信芳为师,在表演艺术上又得到了新的提高。他没有门户之见,在掌握高派艺术的基础上又兼修麒派,表演上既有高派激昂高亢的风格特色,又借鉴麒派的浑厚洒脱的艺术特点,其表演魅力更加成熟完善。 李和曾有一条好嗓子,高、厚、宽、亮,音色别具一格,直到八十年代初花甲之年,仍然是满宫满调。《逍遥津》剧中,一句[二簧导板]"父子们在宫院伤心落泪",唱的高下起伏,波澜跌宕,大气磅礴,动人心弦,将汉献帝一腔的悲愤倾吐的淋漓尽致。李和增在新中国成立后演出了许多剧目都有所创造,在推陈出新方面,做了许多尝试,夸张、奔放、激跃、委婉,一系列的成熟的,富有特色的演唱技巧,发挥了高派擅长演悲剧的特长。他的代表剧目有《逍遥津》、《哭秦庭》、《赠绨袍》、《辕门斩子》、《斩黄袍》、《斩马谡》、《李陵碑》等。新编剧目有《朱仙镇》、《三打祝家庄》、《生死牌》、《摘星楼》、《孙安动本》、《智斩鲁斋郎》、《闯王旗》和现代戏《白云红旗》、《节振国》等。亲传弟子有辛宝达。 李和曾1949年加入中国共产党,曾任中国京剧院副院长。 李和曾京剧音配像录音剧目有:《辕门斩子》、《逍遥津》、《断黄袍》、《龙凤呈祥》、《哭秦庭》、《碰碑》、《失空斩》、《四郎探母》、《孙安动本》、《智斩鲁斋郎》、《赤壁之战》、《铡美案》等。

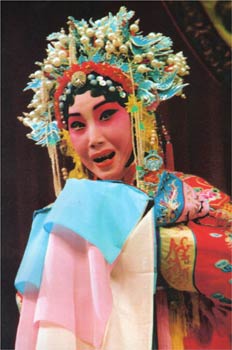

薛亚萍

薛亚萍,1946年5月生于北京。父亲薛慎微是学养俱优的金石画家、鉴赏家,并系“宝古斋”主。外祖父李春恒是著名铜锤花脸,母亲李婉云是著名梅派青衣。她生长在这样艺术氛围及其浓厚的家庭中,受到熏陶,自幼随母练功,学的是梅派。薛亚萍1962年拜张君秋大师,1962-1965年正是张君秋先生鼎盛期,也是艺术事业颠峰之时,薛亚萍朝夕追随先生左右,看老师吊嗓、排戏、演出,自然而然得其真传。薛亚萍喜爱文学,阅读是她最喜爱的“嗜好”,她能背诵许多诗词歌赋,文笔十分清畅流利,是位难得好学的演艺人员。

由于薛亚萍对艺术的不懈追求,加之在实践中苦心钻研,使得她已深谙张派艺术精髓。1968年以优异成绩被选入山东省京剧团,人们盛赞她音域宽广,音色甜美,高低自如,穿透力强,极富艺术表现力。有的人把她的嗓子誉为“钻石”,坚实明亮,甚至各个侧面亦能熠熠闪光。其高音区清脆明亮;中音区甜美柔和;低音区饱满厚重,演唱中新颖多变,有立体感。经过多年的艺术实践,她的演唱不仅娇、媚、脆、水,还嵌进了灵活圆润的喉音和清柔可人的鼻音。她的膛音酷似乃师,因此演唱起来高而不尖,低而不沉,若断若续,收放粘连,寓华丽于端庄,在典雅中见深沉及其大家风范。1981年她随团到北京演出,为之倾例的观众送她“山东的小张君秋”之雅号,香港报刊载文说她“再现了张君秋先生当年的舞台风采”。1986年在天津演出,热情的的天津观众将一面绣有“小张君秋”的锦旗送给薛亚萍。我们认为这是对薛亚萍最确切的评价,也是当代女性演员学流派(张君秋先生所创的张派)的最优秀者。广大张派爱好者应该以她为师,尤其是年轻的专业演员更应当效法她,掌握她的技艺,然后才有可能更全面地效法大师张君秋;倘若直接学习大师张君秋恐怕事倍功半。我们认为这是当前振兴张派艺术的最佳途径。这也是我们要特别强调的!

宋长荣

曾用名宋宝光,京剧表演艺术家,一级演员。1935年出生,江苏沭阳人。京剧艺术大师荀慧生传人。主演过70多出传统和现代剧目,尤以《红娘》一剧蜚声海内外,多次晋京,两次赴香港、台湾、加拿大交流演出,被人们誉为“活红娘”。主演的《金玉奴》、《红楼二尤》、《霍小玉》和《鱼藻宫》等,先后被拍成电影、电视或被录音、录像。其中,《桃花酒店》一剧获广电部星光奖,1999年国庆前又被中宣部等六部门选为建国以来优秀剧目,录制成光盘向国庆50周年献礼;《鸳鸯帕》一剧获文化部荣誉奖。多次受到江泽民、朱镕基等国家领导人的接见,在其舞台生涯40周年之际,李瑞环亲笔题词“荀艺长荣”。法国国家科研中心、中央电视台、江苏电视台等摄制了他艺术与生活的电视专题片,在国内外播出。著有《活红娘宋长荣自述》、《我演红娘》、《艺术的生命在于不断创新》、《白莲与柳絮》等。曾任江苏省淮阴京剧团副团长、团长、名誉团长,现任江苏省淮安市文联副主席、人大常委,省剧协副主席,省人大代表,中国京剧优秀青年演员研究生班导师,中国戏曲学院客座教授。1960、1981、1984年分别三次荣获江苏省劳动模范称号,1984年被评为江苏省十佳人物之一,1990年荣获江苏省首届文学艺术奖,1995年被国务院授予全国先进工作者称号。1991年享受国务院发放的政府特殊津贴。

于魁智

于魁智,京剧老生演员,回族。1961年12月15日(农历辛丑年十一月初八日)生于辽宁省沈阳市一个普通工人家庭,母亲是音乐教师,父亲是八级钳工。

自小受到当音乐教师的母亲启发诱导,他在小学时已是合唱队的领唱,加上嗓音天赋条件及身体素质优秀,不满10岁便被沈阳京剧院学员班选入开始学京剧,接受杨元咏、黄云鹏等名师的精心培育,在唱念做打各方面均打下扎实的基础,13岁在现代京剧《大橹歌》中担任主角,连演百余场次,受到广泛好评,从此他爱上了京剧。因为爱,他愿意付出,因为爱,他也有了收获。

为了进一步深造京剧艺术,1978年7月,他在16岁时毅然放弃沈阳京剧院的工资待遇,站立了十多个小时的火车,到北京投考京剧最高学府——中国戏曲学院,由于举目无亲,盘缠有限,只能夜宿火车站,但在强烈的求学欲望促使下,终以优异成绩成为中国戏曲学院当年为表演系面向全国仅招收的两名老生学员之一。进学院后他得到了叶蓬、李世霖、王世续、孔雁、何金海、刘福生等教授的亲传,在学习杨(宝森)派剧目为主的同时,兼学了多出文武老生传统戏,1982年以各门功课全优成绩毕业,并同时被中国京剧院一团选入。在一团,他先后得到过袁世海、杜近芳、李世济、孙岳、冯志孝、刘长瑜、杨春霞等前辈艺术家的提携合作,更得到李鸣盛、茹元俊、曹韵清、祝元昆等名师传授杨派、李(少春)派剧目——《奇冤报》、《响马传》、《野猪林》等。从1987年开始红了起来,成为喜欢京剧的人们心中的明星,成了不喜欢京剧的人们眼里的名人。

于魁智通过多年的不断学习和舞台实践,在继承传统京剧唱法的基础上,吸收了声乐在气息运用和发音位置上的科学方法,融会贯通,形成了自己收放自如、高低不限的演唱风格,被誉为“最具票房魅力的青年文武老生”,“中国第一老生”等。京剧表演艺术家袁世海先生曾说:“于魁智就是于魁智,永远替代不了。”

有人说于魁智扮相好,嗓音好,天生就是一块搞京剧的料。殊不知,这世界上比他扮相好、比他音质好的人多得是。于魁智之所以有今天的成就,完全在于他的努力与付出。大学期间,到练功房,他总比别人早;一般人毕业时只学会10多部戏,他却学会了20多部。由于努力,他到中国京剧一团后,得到了众多名家的提携。他学到的也不是京剧的皮毛,而是精髓——做人,他欣赏搭档、梅派演员李胜素“为人很低调,从不张扬,艺术上又很认真”,这也是他自己做人的标准。

京剧是中国的“国”剧,是国粹。可前景并不乐观,到了需要振兴、抢救、保护的地步。怎么办?惟一的办法就是继续倾注全部的爱,付出更多的努力,让喜欢京剧的人继续喜欢,让不了解京剧、还没有喜欢上京剧的人,了解和喜欢京剧。

为了达到这一目的,于魁智可谓是倾尽全力。除了自身对京剧艺术的不倦探索,他还注意加强宣传。每年的春节晚会他都“亮相”,让广大观众看到京剧的美。他还到大专院校去演讲和表演。他尊重观众,爱护观众,早在1990年夏天,他得知一位身患癌症的80多岁的老人临终前想见他一面,非常感动,冒着烈日,从住地魏公村骑自行车赶到老人床前。2000年于魁智到上海表演,由于发烧,嗓子哑了,但票早已售出,他只好硬着头皮坚持演出。嗓子不那么亮了,他就尽量做一些动作,还一再向观众表示歉意,表示今后还要来上海表演。后来他再度赴沪演出,受到更热烈的欢迎。

无论是在舞台上表演,还是平时对待普通人,于魁智都没有忘记京剧面临的危机,没有忘记从一点一滴做起,让人们看到京剧的光芒照人之处,让中国人为京剧感到骄傲自豪。2004年底,于魁智又做了一件事,推出了10张CD,还到一些大城市参加签售活动。他的目的,除了回顾总结,更重要的是趁着自己正处在艺术的黄金时期,为京剧艺术留下一些资料。

从1972年的京剧启蒙,到2004年的大型京剧交响史诗《梅兰芳》,再到2005年的新编京剧《袁崇焕》,于魁智已在京剧之路上走过了30多年。他取得了非常多的荣誉,曾获梅花奖、梅兰芳金奖等。获“中国十大杰出青年”、“全国文化系统先进工作者”称号及“全国五一劳动奖章”。是第九、十届全国政协委员,中共十六大代表。如今,他仍义无反顾地继续向前走着。他相信,通过大家的共同努力,京剧不仅能在中国发扬光大,还能走出国门。

他在1987年全国青年京剧演员电视大奖赛最佳表演奖;1989年第七届《中国戏剧》梅花奖;1991年全国中青年京剧演员电视大奖赛青年老生第一名;1993年梅兰芳金奖大赛生角组榜首。

他除了在全国各地巡回演出,足迹还遍及亚洲、欧洲及美洲:1996年6月,他率京剧艺术小组赴美国夏威夷为张学良将军祝寿,传为美谈;从1993年起,他多次赴台湾演出,被台湾《中时晚报》誉为“最具票房魅力的青年文武老生”;从1988年起,他已多次去香港演出,在1996年9月个人领衔连演五场文武大戏时,被香港《信报》一篇名为《美哉,于魁智》的戏评誉为“于魁智嗓子确实很好……但并不光凭天赋本钱,而是在行腔韵味上下功夫,牢牢掌握分寸,不多一丝,不少一分”。

通过多年不断学习及舞台实践,于魁智在传统京剧唱法的基础上,又吸收了声乐在气息运用和发音位置上的科学方法,融会贯通,最终形成了自己收放自如、高低不限的演唱风格。

1992年被晋升为国家一级演员,另为全国政协委员、全国青联委员,荣获文化部优秀青年、中央国家机关十杰青年称号,2002年第12届中国十大杰出青年,并享受国务院颁发的政府特殊津贴。

他的搭档与别人一样有很多,但是李胜素、孟广禄等是与他搭档的较默契的几位。