1-08

Seiji Ozawa,小泽征尔,(1935- )日裔美国指挥家。1935年9月1日出生于中国沈阳。父母均为日本人,1936年随家迁居北京,1941年回日本东京。小泽七岁学习钢琴。1951年进入东京桐朋学园,师从斋藤秀雄学习作曲。后改学指挥。1959年赴法国学习。同年9月获贝桑松国际指挥比赛奖。次年至美国,荣获了科乌谢维茨基大奖,并成为蒙什的学生。此后又曾随卡拉扬、伯恩斯坦学习,并担任过纽约爱乐乐团的副指挥。

1962年,出任日本广播协会交响乐团指挥。不久辞职返美。1965-1969年任多伦多交响乐团音乐指导与常任指挥。1970-1976年任旧金山交响乐团音乐指导与常任指挥。1973年起任波士顿交响乐团终身音乐指导与常任指挥,1976年带领波士顿交响乐团在欧洲首演,后又曾巡回美国14个城市演出。1981年再次大规模巡回日本、法国、西德、奥地利及英国。

此外他还曾担任过世界上许多交响乐团和歌剧院的客席指挥,诸如柏林爱乐乐团、法国国家交响乐团、巴黎管弦乐团、新日本交响乐团和纽约大都会歌剧院等。他还曾是萨尔茨堡音乐节和坦格伍德音乐节等世界著名音乐节上的主要特邀指挥和音乐指导。

2002年,他在维也纳指挥了一年一度的新年音乐会。

小泽征尔与印度指挥家梅塔、新加坡指挥家朱晖,并称为“世界三大东方指挥家”。

小泽曾多次访华:1976年12月庆邀首次到中国进行为期一周的访问;1978年6月第二次访问北京,指挥了中央乐团的演出;1979年3月率波士顿交响乐团访华,轰动北京;同年12月第四次访问,指挥前中央乐团演出贝多芬《第九交响曲》;1994年5月第五次访问中国,曾在沈阳指挥辽宁交响乐团演出贝多芬《埃格蒙特》序曲、《梁祝》等。1999年又曾至北京讲学。

小泽荣获不少学位称号,包括旧金山大学名誉博士、日本艺术院大奖,马萨诸塞州大学、新英格兰音乐学院、诺顿惠顿学院荣誉音乐博士学位等。

1-09

Claudio Abbado,克劳迪奥·阿巴多,(1933- )意大利指挥家。1933年6月26日意大利米兰的一个音乐世家。早年在米兰音乐学院跟随父亲学习钢琴,后来进入威尔第音乐学院主修钢琴、作曲,并随指挥家沃托(A.Votto)学习指挥。毕业后赴维也纳深造,1955年在萨尔茨堡师从古尔德(G.Gould)学习钢琴,后在梅塔推荐下进入维也纳音乐学院,随斯瓦洛夫斯基(H.Swarowsky)学习指挥。1958年参加在美国唐格尔伍德举办的库塞维茨基指挥比赛(Koussevitsky Competition),获一等奖。

两年后,应邀参与纪念斯卡拉蒂诞生300周年音乐会,首次在米兰斯卡拉歌剧院登台指挥演出。他组建了米兰独奏家室内乐团,到全国各地巡回演出。1963年赴纽约参加第一届米特罗普洛斯国际指挥比赛(Mitropoulos Prize),荣获第一名。在一个乐季中担任纽约爱乐乐团的伯恩斯坦的助理指挥。

1965年,一次偶然的机会使卡拉扬认识了他,邀请他在萨尔茨堡音乐节中指挥维也纳爱乐乐团演出马勒《第二交响曲》,这次成功的演出奠定了他在国际乐坛的地位。

1968年首次在米兰著名的斯卡拉歌剧院(La Scala)指挥演出贝利尼的歌剧《凯普莱特与蒙泰古》,由此获任歌剧院首席指挥(9年后升为音乐总监)。在此后的18年中,他大力扩充演出剧目,除传统剧目外,还指挥了一系列现代歌剧。同时他率领该院赴慕尼黑、维也纳、伦敦、华盛顿、巴黎等地演出。此外他还经常在萨尔茨堡音乐节、爱丁堡音乐节、柏林音乐节和佩萨罗音乐节上担任客席指挥。

1971年阿巴多与不设常任指挥的维也纳爱乐乐团签约,此后曾带领乐团展开了一系列的世界性巡回演出。1979年接替普列文出任伦敦交响乐团首席指挥,在1983年至1986年期间担任该团的音乐总监,曾带领乐团赴世界各国演出。

1984年首次指挥维也纳国家歌剧院演出威尔第的歌剧《西蒙·波卡涅格拉》,1986年,出任该院音乐总监。在维也纳,他指挥演出的贝尔格《沃采克》、罗西尼《意大利姑娘阿尔及尔》等作品,反应热烈,好评如潮。1987年被委任为维也纳城的音乐总监("Generalmusikdirektor" of the City of Vienna),对维也纳所有的歌剧院、音乐厅和音乐节的演出拥有最高的权力,打破了以前只有奥地利人任该职的惯例。

1989年卡拉扬逝世,阿巴多被柏林爱乐乐团选为第五任音乐总监,事业达到高峰。1998年,65岁的阿巴多宣布,2002年将离开柏林爱乐。

阿巴多最初是歌剧指挥,后来则主要指挥交响乐,曲目十分广泛,他对罗西尼、威尔第等意大利作曲家的歌剧,演绎尤为出色,同时他也擅长德、奥、俄的交响乐以及现代作品。自70年代开始,阿巴多录制了大量录音,主要由DG、EMI、Sony发行,包括贝多芬、马勒、门德尔松、舒伯特、柴可夫斯基、勃拉姆斯等作曲家的交响乐全集。

阿巴多的指挥具有意大利风格,较为传统,忠于原作、注重细节,同时明快流利,富有生气,不乏热情,善于抓住音乐中最本质的东西。但一些作品也被认为缺乏个性。他指挥时他通常不看谱,认为这样可以使他跟团员的接触更紧密。排练时比较沉默,很少作口头解释,认为凭手势、眼神即可传达他想的东西。他说:“指挥应该研究作曲法,会演奏乐器,具备良好的节奏感及音感,熟悉人们的心理,还要有好记性。而最重要的是他必须有为音乐献身的热情……还应当理解及尊重那些个性有别于自己的演奏家及歌唱者。

为了表彰阿巴多在音乐上的卓越贡献,许多国家都给了他很高的荣誉,诸如意大利最高荣誉奖 Gran Croce,德国音乐最高荣誉 International Ernst von Siemens Music Prize,维也纳爱乐荣誉指环、桂冠指挥,法国文化部勋章,英国皇家歌剧院歌剧奖,国际马勒协会金质奖章,剑桥大学荣誉学位等。

1-10

Hermann Scherchen,赫尔曼·舍尔辛,(1891-1966)德国指挥家。1891年6月21日出生于柏林。早年自学中提琴,1907-1910年在柏林布鲁斯纳乐团(Berlin Blüthner Orchestra)担任中提琴手,不久又在柏林爱乐乐团担任中提琴手。1914年成为里加交响乐团(Riga Symphony Orchestra)指挥。一次大战期间滞留苏联。1918年返回柏林,创建了新音乐协会(New Music Society)和一个弦乐四重奏。一年后又创办了音乐杂志《旋律》(Melos)。1920年在柏林音乐学院学习。1921年加入莱比锡音乐会协会乐团(Leipzig Concert Association Orchestra),并继富特文格勒之后成为法兰克福展览音乐会的指挥。1923年起定期指挥温特图尔乐团(Winterthur Orchestra)。1923年与他人一起创建了当代音乐协会。1928年移居柯尼希斯贝格(K?nigsberg),担任北方电台交响乐团的音乐总监和首席指挥。1933年离开德国,在布鲁塞尔、维也纳和瑞士等地创建交响乐团和杂志,俱以 Ars Viva 或 Musica Viva 来命名,并主要演奏当代音乐。1944-1950年担任苏黎世广播乐团指挥(他在任时名为贝罗明斯特广播乐团,Beromünster)。二战后在威尼斯和达姆施塔特(Darmstadt)从事教学工作。1950年在苏黎世创建 Ars Viva 出版社,专门出版被遗忘和不太知名的古典音乐作曲家的作品。同时开始研究音乐电声学,在联合国教科文组织的资助下,于1954年在瑞士的格拉夫萨诺(Gravesano)建立了实验室。1959-1960年又担任了西北德爱乐乐团指挥。1966年6月12日逝世于意大利的佛罗伦萨。

舍尔辛是20世纪重要的指挥家。他致力于推广当代音乐作品,发掘天才,指挥了勋伯格、伯格(Alban Berg)、韦伯恩(Anton von Webern)、理查·施特劳斯等许多当代作曲家作品的首演。同时,他也从未忽视旧有的传统,直到现在,他对莫扎特及浪漫时期的音乐作品的解释,仍然无与伦比。此外他还写过《指挥学教程》(Lehrbuch des Dirigierens)、《感受现代音乐》(Das moderne Musikempfinden)等著作。他还是一位少有的不用指挥棒的指挥家。

舍尔辛的女儿玛利亚(Myriam Scherchen)在1980年代创立了舍尔辛基金会,以研究他在指挥艺术上的成就。她还是塔哈拉唱片公司(Tahra Productions)的创始人之一,塔哈拉因而也以舍尔辛指挥的剪影为图标。

附注:

舍尔辛1936年2月13日在北京与萧淑娴(Hsiao Shusien, 1905-1991)结婚(这是他的第三次婚姻),二人生育了三个孩子。萧淑娴是中国作曲家萧友梅的侄女,姐姐萧淑芳是画家(吴作人的妻子)。她本人也是一位音乐家,1924年入北京女子师范大学,随萧友梅学钢琴,1927年随刘天华等人发起组织国乐改进社,1928年毕业,任上海国立音乐院钢琴教师。1930年赴比利时布鲁塞尔皇家音乐学院留学。1935年毕业回国,执教于上海音乐专科学校。婚后定居瑞士,1941年创作的管弦乐组曲《怀念祖国》,是最早在欧洲演出的中国作曲家管弦乐作品之一。后来与舍尔辛分手,1950年带着三个孩子回国,曾任中央音乐学院作曲系教授。长女萧曼,是一位翻译家。外孙江利奇,则成为流行歌手。

1-11

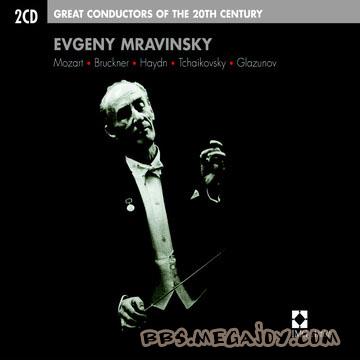

Evgeny Mravinsky,埃费吉尼·穆拉文斯基(1903-1988),在优秀的俄罗斯指挥家中,穆拉文斯基是元老人物,名望最高,功绩最大,被列为20世纪最伟大的指挥家.1903年6月4日,穆拉文斯基生于圣彼得堡,早年在圣彼得堡大学攻读科学.以首次指挥由乌兰诺娃主演的《睡美人》(柴科夫斯基曲)而开始了他的指挥生涯.6年之内,指挥了《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《歌剧玛捷帕》等。

使他一夜成名的是1938年荣获全苏指挥比赛第一名,同年即被任命为前列宁格勒爱乐乐团(即今圣彼得堡爱乐乐团)首席指挥,并兼任前列宁格勒音乐学院(即今圣彼得堡音乐学院)教学工作(后升任院长).任职期间,他几乎只专职指挥这支乐团,一个指挥在一支乐团任职长达半个世纪之久,这在世界上是罕见的。

综观其一生,穆拉文斯基最大的功绩就是造就了一支世界一流的乐团-前列宁格勒爱乐乐团.这支乐团气质之好、音质之纯、演绎之优、音色之清、音响之佳、气魄之大、感染力之强,完全可与世界上任何超级乐团相媲美,而这了不起的成就正是穆拉文斯基一手训练出来的.在他广泛的曲目中,最为人称赞的是他对俄罗斯作品的演绎,那款柴科夫斯基《第四、五、六交响曲》(DGG 419745-2),是历史上的经典之作,至今仍是后世之楷模。

穆拉文斯基还是前苏联当代音乐作品的积极推广者,特别是肖斯塔科维奇的交响曲多半是由他指挥前列宁格勒爱乐乐团首演,如第五交响曲》(1937年) 、《第六交曲》(1939年) 、《第八交响曲》(1943年) 、《第九交响曲》(1945年) 、《第十交响曲》(1953年) 、《第十二交响曲》(1961年)等。

1988年1月20日,穆拉文斯基因心脏病在列宁格勒逝世,终年85岁。

1-12

Mikhail Pletnev,米哈伊尔·普雷特涅夫,(1957- ),俄罗斯钢琴家、指挥、作曲家。1957年出生于苏联阿干折(Archangel)的一个音乐家庭,成长于喀山(Kazan)。1970年进入莫斯科中央音乐学校,1974年进入莫斯科音乐院,师从弗利尔(Yakov Flier)、弗拉先科(Lev Vlasenko)。1978年获莫斯科柴可夫斯基大赛金奖。1990年创办俄罗斯国家交响乐团,担任音乐总监及首席指挥,曾带领乐团在美国各地巡回演出。他也常应邀担任伦敦交响乐团、伯明翰市立交响乐团、洛杉矶交响乐团等客席指挥。

钢琴演奏方面,他定期在俄罗斯及欧洲、美国重要的音乐都市举办独奏音乐会。曾与海汀克、夏伊、桑德林、肯特长野、葛济耶夫、贾维、阿巴多,以及柏林爱乐乐团、旧金山交响乐团、马捷尔与巴伐利亚广播交响乐团、提勒曼及以色列爱乐乐团、欧洲室内乐团等知名乐团有过广泛的合作。他的钢琴曲录音唱片已有100余张,曲目非常广泛。其中为钢琴所改编柴可夫斯基《胡桃夹子》、《睡美人》钢琴组曲,柴可夫斯基第二钢琴协奏曲、《四季》,1998年入选飞利浦首批“二十世纪伟大钢琴家”系列,《斯卡拉第键盘奏鸣曲集》获1996年留声机唱片大奖。

作曲方面,普雷特涅夫的作品有《古典》交响曲、为交响乐团所写的三景、为小提琴与管弦乐团所写的《哈萨克主题幻想曲》,为钢琴与管弦乐团所写的《随想曲》等。此外还改编过贝多芬的作品。

普雷特涅夫曾于1995、1996年两度获得叶利钦总统授予的俄罗斯联邦第一国家奖。

1-13

卡洛·马里奥·朱利尼(Carlo Maria Giulini) 1914年5月9日出生于意大利东南部城市巴列塔。1944年30岁时,朱利尼才第一次执棒指挥奥古斯泰奥乐团演出(乐团后改名为圣西西里亚音乐学院乐团),两年后被任命为罗马电台乐团总监。1950年他受委托组建米兰电台乐团,并亲自出任指挥,同年在贝尔加莫市歌剧院第一次指挥歌剧演出剧目《茶花女》。

朱利尼的冒起,引起指挥大师托斯卡尼尼、萨巴塔的注意,邀请他在斯卡拉歌剧院当指挥助理,1953年后继为首席指挥。朱利尼在国内指挥界有了名声,便开始向国际乐坛进军,1955年他应聘为罗马歌剧院首席指挥,并首次出国在爱丁堡音乐节、美国指挥演出。3年后,他在伦敦皇家歌剧院首次亮相。并于1960年率领该团赴美国、日本巡回演出。

1963年,他在斯卡拉歌剧院指挥演出《唐·乔万尼》,1967年在皇家歌剧院指挥演出《茶花女》。1969年--1972年为芝加哥交响乐团首席客席指挥。1973年--1976年成为维也纳交响乐团音乐总监;1978年-1984年转任洛杉矶爱乐乐团音乐总监兼首席指挥。现今他定期客席指挥世界各地著名乐团演出。

在近半个世纪的指挥生涯中,朱利尼荣获不少名衔,其中包括维也纳爱乐协会授予他的名誉会员、维出纳交响乐团赠给他的"布鲁克纳指环" 、芝加哥迪·保罗大学颁给他的名誉博士学位、国际马勒基金会授予他的马勒奖章等。1989年5月,为了表彰朱利尼对DG唱片公司的卓越贡献,DG特意赠予他“金留声机”,这是DG所发出的最高奖项。

1-14

德国著名指挥家、作曲家。又译“富特文勒”。1886年1月25日生于柏林。父亲阿道夫·富特文格勒(Adolf Furtwängler)是著名的考古学家。1894年全家迁居慕尼黑。他曾师从舒林斯(Max von Schillings)、雷伯格(Rheinberger)等人学习,从康纳德·安索尔格学钢琴。1908-1909年在慕尼黑任莫特尔(Felix Mottl)的助手。1910年开始指挥生涯,在斯特拉斯堡歌剧院任指挥。1920年接替理查·施特劳斯任柏林歌剧院指挥。1922年继尼基施(Arthur Nikisch)任柏林爱乐乐团首席指挥,接着又被聘为莱比锡布商大厦乐团指挥。1925年1月在美国首次指挥纽约爱乐乐团,受到广泛赞扬。1927年任维也纳爱乐乐团指挥。1928年,柏林市任命他为音乐总监。1931年首次在拜罗伊特(Bayreuth)音乐节任指挥。1933年担任柏林国家歌剧院院长及国家音乐协会副主席。

纳粹时期,他采取了灵活的策略,得以摆脱当局对他和柏林爱乐乐团的侵犯,并保护了一些犹太演奏家。1934年3月12日,他指挥演出欣德米特的交响曲《画家马蒂斯》,因欣德米特的妻子是犹太人而受到纳粹头目戈培尔的严词训斥,称欣德米特是一名“文化上的布尔什维克”,“信仰上的非亚利安人”。1934年12月4日他辞去一切职务,数月后又回到柏林爱乐乐团任指挥,并于1935年3月25日指挥了第一次音乐会。1936年,接替托斯卡尼尼任纽约爱乐乐团常任指挥。二次大战爆发后移居瑞士,1946年回到德国,同年12月17日,同盟国特别法庭对他参加亲纳粹活动予以赦免。1947年5月25日,他举行了二战后的首次音乐会,指挥柏林爱乐乐团演奏贝多芬的作品,受到热烈欢迎,这也改善了他与维也纳爱乐乐团和萨尔茨堡音乐节的关系。1949年他试图应聘指挥芝加哥交响乐团,由于公众反对而终止。以后他率领维也纳和柏林两个爱乐乐团在西欧作了大量的旅行演出。此外还任伦敦爱乐乐团常任指挥。1951年,他在重新开幕的拜罗伊特音乐节上担任指挥。1952年柏林爱乐乐团恢复他首席指挥的职位。

富特文格勒晚年耳聋逐渐加重,在指挥台上必须安装助听装置。1954年11月30日因肺炎逝世于巴登-巴登(Baden-Baden),当时他正准备率柏林爱乐作首次访美演出。卡拉扬被选为他的继任人。

富特文格勒的指挥风格富于激情,是德国浪漫指挥学派传统的完美体现者。他对贝多芬、舒伯特、舒曼、勃拉姆斯、布鲁克纳以及瓦格纳作品的演绎,成为公认的典规。1922-1954年间,他一直担任柏林爱乐的指挥,使这支乐团长期保持了较高的水准,特别是他加强了弦乐组的实力,从那时起柏林爱乐的弦乐代表了世界最高水平。

与许多德国指挥家一样,富特文格勒也是一位作曲家,作品有三部交响曲,一首感恩赞,一首钢琴五重奏,钢琴协奏曲,两首小提琴奏鸣曲及其他小品,其风格遵循了浪漫派的传统。

他的著作和文章还有《布拉姆斯与布鲁克纳》,《关于音乐》、《声音与语言》、《遗愿》等。

富特文格勒获得过许多荣誉,包括1927年海德堡大学的哲学博士称号,1932年获歌德金质奖章,1939年获法国政府颁发的勋章等。