在崇尚多子多福的封建时代,连续九代人不分家、九代人同居同食的大家庭是何等光景?对一个历时一百多年、人口繁衍上千的家族公社的深入解读,也许能使我们见证某些未曾书写的历史,弥补对中国传统社会认知的某些缺失。

上里人家一家子上千人口,开饭摆几十桌,按长幼尊卑依次轮流上桌吃四川雅安上里古镇早年叫五家口,因为这里的乡民主要分为杨、韩、陈、许、张五个大的家族。五家各有特色,很久以来当地就流传“杨家的顶子,韩家的银子,陈家的谷子,许家的女子,张家的锭子”的说法。所谓顶子,是说杨家诗书传家,世代官宦;所谓银子,是说韩家世代经商,积聚了大量钱财;所谓谷子,是说陈家田产广阔,粮食丰足;所谓女子,是说许家的女儿品貌双全,勤劳善良,持家有方,各户争相聘娶;所谓锭子,普通话叫拳头,是说张家有习武传统,个个骁勇善斗。

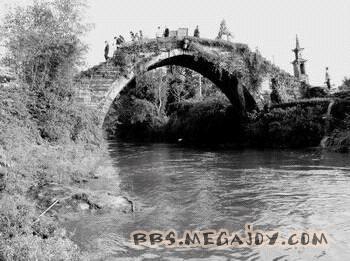

上里古镇二仙桥,为世代官宦的杨家出资建于乾隆四十一年

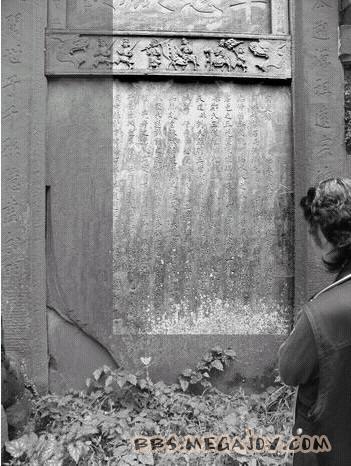

“九世同居”牌坊,埋没在横七竖八的树枝和齐腰深的杂草中

由下里、中里、上里三个乡连接的河谷平原地带古时叫罗城,如今当地上了年纪的人仍这么叫着。上里位于罗城的北部边缘,背靠大山,是南方丝绸之路和茶马古道上的一个交通枢纽。这五个家族皆为清初“湖广填四川”时从外省辗转到这里落户,经一代代人艰苦创业终成大户的,家家有一部荣辱兴衰的创业史。其中名气最大、渊源最长而又败落得最早的是陈家。

“陈家的谷子”不过是当地民间的一个形象的说法,其实令陈家扬名于世的是“九世同居”的大家庭。单是这四个字就给人一种咋舌的感觉:在崇尚多子多福的封建时代,连续九代人不分家、九代人同居同食的大家庭是何等光景,实在叫人匪夷所思。73岁的张立均被上里人公认为“最会摆老故事”的人,他在标志性的古迹二仙桥边的老屋门前挂了一个牌子,上面写着“专为游客介绍上里历史”,要价每次一元。“多点也可以,不给也无所谓……就想找人摆龙门阵。”他介绍说,陈家九世同居,最多的时候有1000多人,开饭摆几十桌,还要按长幼尊卑依次轮流上桌吃;陈家当年的粮食之多,用大箩筐一筐挨一筐地摆起,可以从20里外的陈家大院摆到上里镇;陈家九代人不分家,最主要是当家人持家公平,有一回州官为嘉奖陈家,送给当家人两只贡梨,当家人将梨切碎,用大锅熬烂,放上糖,让全家每人一碗分食,至今上里人还用这个故事教育家庭;陈家治家有方,受到过皇帝的表扬,给当家人封了七品官,“相当于正处级”。

这些零零星星的故事勾起笔者对那个古老而庞大的家庭的极大兴趣。

上里五大家族都是聚族而居,杨家在杨家沟,陈家在陈家山,许家在许家沟,张家在张家坪,惟有经商的韩家住在镇上,其中又以陈家住的地方离镇最远。了解才发现,尽管镇上现存的数处文化遗存皆与各大户有关,创造“九世同居”奇迹的陈家的遗迹在古镇却见不到。奇怪的是,道光十八年编撰的《雅州府志》和1996年出版的《雅安市志》上均无陈家九世同居的记载。四川大学出版社1997年出版的《清代前期的移民填四川》倒是有一小段说辞(见该书114-115页),却误把位于古镇的韩家姑媳“双节孝”牌坊说成是“陈家九世同居牌坊”,估计作者也没有亲眼见过。

当地人说,陈家人住的地方叫陈家山,老房子好多年前就被大火烧了,以后陈家人就四散了,但陈家山上还有陈家的石牌坊。笔者问怎么个去法,对方却连连摇手说去不得,“地都荒了,人都搬下山来住了,路都被草遮了,难找得很,我们都只是听说,很少有人亲眼见过。”

笔者决定要去看个究竟。

陈家山访古

“九世同居”牌坊不是人们熟悉的牌坊样式,没有高高的立柱和中空的通道,而是壁立如墙沿上里至邛崃方向的公路走约3公里,往右便是通往陈家山的小道。那是2004年10月的一个雨天,举目望去,烟雨朦胧的陈家山莫测高深。山道上铺的红砂石如陈年的磨刀石,留着深深的凹痕,面上一层绿茵茵的青苔,似乎在述说着一个家族的辉煌与破败。顺着山沟七弯八拐蹬上一片开阔地,一道宽大的石阶出现在眼前,石阶的尽头是一道大石板镶嵌的围墙,里面有一户人家,房子很普通,和如此气派的石阶、石墙和开阔的地基极不相称。主人是一对50多岁的夫妻,一打听,原来这就是陈家老屋基。主人姓陈,自称是陈家正传后裔。他说这片地基上的老房子过去有几百间,后来被一场大火烧了,他生下来就没有见过,以后陈家的人就四分五散,现在就他一家人守着祖宗的地盘,惟一的儿子也去了成都打工,混得不错,还带着公司老板来避过暑,但肯定是不会再回来住了。

“这山上还有好多祖宗的东西哟,都快糟蹋完了!”他指着屋前林地里的几块雕刻精美的石头说,有人从山上把这些偷去卖,他报了案几年才追回来。细看其中一块刻着“节孝坊”,另外两块是雕刻的怪兽,大约是牌坊的基础之类,造型相当别致。听说我要去山上看九世同居牌坊,他带着我走了一段又反复交代,说山上有一个70多岁的守林子的老头,一定要找他带路才能找到。

继续往前走才发现实在是低估了路程的艰难,又陡又滑不说,有的地方得用手扒开密密的树枝竹林才马马虎虎见到路的痕迹。又累又有点心虚,汗水和着林木上抖落的水滴几乎湿透了全身。我给自己壮胆:既然70多岁的老头能上去,我一个中年人为什么上不去?大约走了个把钟头,看见了一间小木屋和正在生火做饭的守林老头。老头用怀疑的目光打量着我,说请我一起吃了饭带我去。我问还有多远,他说只有两三里路了。不想劳驾人家,问了路便闷头往前冲。

路开始平坦,说明已经到达山顶,接着开始下坡。穿过一片密密的竹林,路彻底消失。打了几个圈,发现草丛中有一溜倒下的草,可能有人———当然也许是什么动物走过,估摸着路程,牌坊该是在这附近了吧,只好硬着头皮走下去。

大山笼罩在灰蒙蒙的雨雾中,周围是横七竖八的树枝和齐腰深的杂草,静得能听见自己的心跳……突然,在不到两米的距离内现出一座墓碑,接着是第二座、第三座。墓碑的样式十分讲究,一看就知不是等闲之辈的。细看其中一座立于乾隆四十二年,墓主为陈永皓及妻韩氏,一座立于道光某年(字迹不清),墓主为陈永晖及妻杨氏。无疑这就是陈家的祖墓了。令人惊叹的是,陈永皓被御赠“仁厚”,其妻韩氏被诰封“仁敬”,证明传说中陈家曾经受到皇帝嘉奖不属虚言。

想必那个“九世同居牌坊”就在周围的某个地方。然而我在丛林中气急败坏地转了几乎一个小时居然不见踪影。眼看着光线越来越暗淡,心有不甘之余决定返回去找守林老头。老头在屋前劈柴,埋怨说:叫你等一下都等不及。他提着柴刀在前面带路,在有墓碑的地方拐弯向下,用柴刀劈开乱枝猫腰钻进树丛,我紧随其后,抬头眼前一亮,林间空地上一座巨大的石牌坊如梦幻般地出现,果然与先前见到的墓碑近在咫尺!

它不是人们熟悉的牌坊样式,没有高高的立柱和可以穿行的通道,壁立如墙。牌坊整体宽约10米,高约6米,五间三层五顶,雕工精细质朴,正面基础立着两头怪兽,全坊基本完整,在开阔的山坡上显得格外壮观。坊前开阔处有一根带斗的石柱,另一根在守林老头的指引下好不容易才看到,完全被树林掩盖,柱上藤蔓纠缠。大牌坊的右侧还并列着一座规模较小的牌坊,损毁比较严重,也被树林遮盖着。

天色将晚不敢滞留,返回的路上不断地发现墓群,清一色的陈姓。最后我迷路了,只好慌不择路地往山下赶。

有了这次经历,笔者便成了陈家山“考古探险”的权威,2005年“五一”大假期间纠集男女老少好事者数十人再上陈家山。结果还没走到一半路程众人便纷纷告退,躲到陈家老屋品老茶去了。只有包括笔者在内的三条汉子如愿以偿。这天阳光灿烂,时间充裕,有机会读记牌坊上的文字,总算得到一些“九世同居”大家族的第一手资料。不可思议的是下山又走错了路。

生不异居死当同穴

牌坊上的铭文揭示了陈氏家族迁徙繁衍、“九世同居”的历史这是一座祭奠陈氏祖宗、记载家族功德和传统的牌坊。牌坊坐西向东,面向长江中游的陈家故乡。沿着牌坊的中轴线向后,依次排列着上里陈家历代先人的墓群。坊的正面书“蔚秀名山”,右联为“生既不异居死当同穴”,左联为“祖已择利地孙只和人”。这就是牌坊的主旨了:我们生前住在一起,死后埋在一处;祖宗已经给我们选定了这片风水宝地,子孙后代只需要和和气气地在一起过就行了,不可见异思迁。中间是陈氏祖宗的牌位,左右两间碑文是对祖先的歌功颂德和对朝廷的感恩戴德之辞。

牌坊背面顶端书“覃恩启后”,其下为“德垂后裔”,左联为右“朔本朔源祖远宗近皆胪列”,右联为“阅人阅世子千孙亿尽分明”。碑文有《陈氏家训》和《宗支录》,两幅碑文揭开了这个神秘家族的历史。陈氏数代不分家的传统至少起始于唐代。《陈氏家训》称,陈氏祖先陈崇居江州(今江西九江),“数世未尝分产”,唐僖宗曾“诏旌其门”。南唐朝廷为表彰其家门,“免其徭役”,于是“崇子衮衮”,开“九世同居”之先河。至北宋初子孙益众,陈竞做当家人时,全家已逾千口,同食同住同劳动。一位叫唐戬的知州大为感动,给朝廷打报告,宋太宗赵光义下诏,由州府每年奖赏陈家二十石粮食,并享官职。此后历代朝廷都给以奖赏和政策优惠。这些都是“彰彰可考”的。

《宗支录》完整地记录了进川的这支族人迁徙繁衍的历史。这一族的“始祖”陈兴宗由“樊”即今湖北襄樊一带入川,最初定居于“名邑”即今名山县的一个叫五花堡的地方,又名陈家坝。陈兴宗之子陈廷汉迁居名山和雅安交界处的陈家弯,成为今上里陈家的始祖,并弘扬陈家老传统,开创了在四川的“九代同居”大业。

继陈廷汉之后的上里陈家二代祖为陈奇贤,三代祖为陈九试,四代祖为陈连接,五代祖为陈文恒,六代祖为陈天道,七代祖陈××(字迹不清),八代祖陈世业,九代祖陈永皓。至此,上里陈家完成了九世同居的壮举。九世同居牌坊就是此时建造的。根据碑文的记载,九代祖陈永皓有永晖、永赐二弟。陈永皓去世后,陈永晖撰写下《宗支录》和《陈氏家训》,记载陈氏家族的历史和上里陈氏家族九代传家的历史,总结治家的经验和训诫后人的信条,准备建造牌坊“诸石以戒后人”,结果却“未壁而殁”。陈永赐继承先兄遗志,于嘉庆六年(1801年)建成牌坊,将先兄遗撰“碣石以成厥志”。

家族公社的兴亡

这个数代不分家的大家庭,其经济关系具有“公社”集体所有制的性质《陈氏家训》规定族人“休把私财敛”,意味着这个数代不分家的大家庭的经济关系具有“公社”的性质。在这里,财产并不是家长的私产,而是家族的公产,套用现代的说法属于集体所有制。顺理成章,他们进行的生产就属于集体生产,劳动果实也属于集体所有。最能证明这种所有制性质的是“同食”。陈氏家族的同居史———从唐代江州陈崇到清代上里陈廷汉开创的九世同居大家庭,都是以“同食”为标志的。农耕社会最主要的产品是粮食,最大的消费是吃饭,“同食”是产品共同占有和财产家族集体所有的本质体现,同时也是巩固同居大家庭的关键。如果将粮食分给各自开伙,不但会产生极其复杂的分配制度问题,而且必然形成私产,滋生离心倾向,出现经济意义的小家庭,分家也就为期不远了。这不禁令人想起公社化初期的“公共食堂”,当其难以为继解散呼声高涨之际,坚持的一方便认为,食堂一旦解散,一大二公的人民公社将名存实亡,为此有的地方(如四川陴县)派人到社员家里收锅砸灶,在食堂断炊的情况下也不许社员生火。该省领导人甚至提出“公共食堂是人民公社的心脏”。实际上他说得并不错,只是无可奈何花落去。同居大家庭的维护者们想必十分明白这个道理,要将“同食”进行到底,哪怕大锅饭味道不佳、千人轮流入席烦琐无比也在所不惜。回顾一下人民公社的历史,可想而之维持一个数代同居、数百上千人同食的集体经济大家庭何等不易。从《陈氏家训》和《宗支录》可以看出,维持这个大家庭的“三大法宝”,一是血缘关系和家族传统。二是严格的道德教化,如《陈氏家训》谆谆告诫的“勤俭”、“守正”、“和气”、“忠孝”、“勤读经史”、“休敛私财”等等,并且一定辅以严格的奖惩手段。三是当家人的德行德政。家长是宗法家庭无可争议的绝对权威,拥有对家族财产的管理和支配权,以及对违规行为的判决权和处罚权———这种惩罚有时是相当可怕的。但仅仅依靠这些是不足以维持如此大家庭,他还必须具备以身作则的模范行动和高超的领导能力。事实上尽管数代同居为朝廷倡导、社会崇尚,能够完成九代同居的还是凤毛麟角。所以能否凝聚族人达到九世同居,更取决于一家之长的表率作用。惟其如此,才成为朝廷表彰、百姓崇敬的社会典范。陈氏有一套祖传的治家经验,《陈氏家训》称,最重要的是“忍”和“公”:“忍则无嫌心,公则无私意,能忍而能公,治家之良法矣”。所谓“忍”就是克制私欲,所谓“公”就是维护家族经济共同体的利益。把克己奉公作为治家之良法,进一步证实了这种家族的所有制关系,更是维持其存在所必须。它不仅是每个家族成员的基本行为准则,而且首先要求一家之长身体力行,他必须公平公正地对待每个家庭成员,不谋私利,洁身自好,甚至还要起早摸黑参加劳动和办理公务,如《宗支录》所称第八代祖陈世业“夙兴夜寐不惮勤劳”。那个脍炙人口的大锅熬梨分而食之的故事,正是这种治家之道的生动写照。而至今令上里人感叹不已的,也正是陈家的“当家人太了不起了”!

《陈氏家训》耿耿于怀陈家的同居史“未远张姓之久”(历史没有张艺开创的家族同居史长);“户口之数,未臻昔贤之繁”(同居人口未达到历史上同居家族的最高记录),勉励后人再接再厉,发扬同居传统,争取更大光荣。然而时光已来到嘉庆年间的19世纪,中国最后的封建王朝已呈颓败之势,随着社会的动荡变迁,上里的五大家族也在演绎着沉浮兴衰的活剧,以农为本以粮为纲的陈家此时已出现某种危机,它的集体生产的效率也令人怀疑。上里至今流传的“韩陈斗富”的民间故事说,陈家夸能把粮食一筐挨一筐从陈家山摆到上里;韩家夸能把银子一锭挨一锭从上里摆到陈家山,其结果上里人认为最终是韩家占了上风。这从乡俚“顶子”、“银子”、“谷子”、“女子”、“锭子”的排序可见高下。心有不甘而又耻于从商的陈家试图转变思路以“顶子”取胜,九代祖陈永皓去世之后,其弟陈永晖便使“侄辈入邑庠”,把自己的孩子送到乡学读书,并“领乡荐”,取得生员的资格,却终无大造化。家训言之“虽未获大满意量获亦稍慰”,很有些自我安慰的失落与无奈。

那场使陈家大院毁于一旦的大火发生于什么时候,是如何烧起来的,造成了多大的损失,这一切也许永远是谜。但可以肯定的是,陈家的衰落决不会仅仅因为这场大火,因为陈家的核心资产土地是烧不掉的。原因何在?也许正是那个“生不异居死当同穴”。

遥看陈家山的荒山丛林,思绪绵绵:这里曾经生活着一个有着辉煌历史的庞大家族,他们白手起家,开荒拓土,历经数代人艰苦奋斗,创建起自己的美好家园;他们恪守家传,和睦共处,克己奉公,同居同食,维系了历时一百多年、人口繁衍上千的家族公社;他们穷不丧志气,富不生骄奢,励精图治,积聚起庞大的家业。当年的陈家山,田土层层叠叠,道路四通八达,房屋成片,仓廪充盈,鸡鸣狗吠,商旅往来;祖先的墓群居高临下虎视眈眈,那是全族人生之敬畏死之归宿……这个庞大的家族公社是如何运转的?它何以能维持如此之长久达到如此之规模?这一切又是如何烟消云散的?深入的解读也许能使我们见证某些未曾书写的历史,弥补对中国传统社会认知的缺失。